-

Título

-

MARCELO JOSE LOPES DE SOUZA

-

Nome Completo

-

MARCELO JOSE LOPES DE SOUZA

-

História de Vida

-

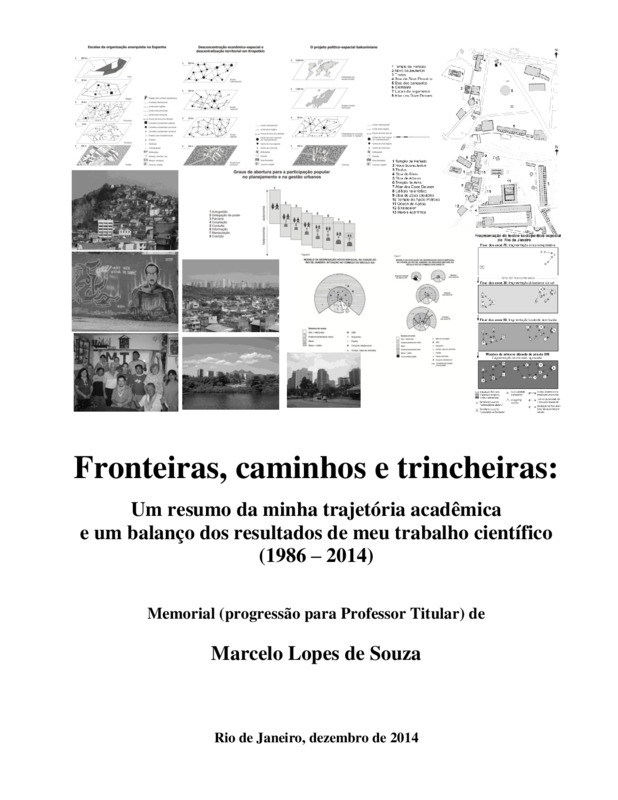

FRONTEIRAS, CAMINHOS E TRINCHEIRAS:

UM RESUMO DA MINHA TRAJETÓRIA ACADÊMICA

E UM BALANÇO DOS RESULTADOS DE MEU TRABALHO CIENTÍFICO

(1986 – 2014)

Marcelo Lopes de Souza

(Rio de Janeiro, dezembro de 2014)

Fronteiras, caminhos e trincheiras:

Um resumo da minha trajetória acadêmica

e um balanço dos resultados de meu trabalho científico

(1986 – 2014)

"Não quero acabar o dia de hoje sem escrever que tenho os olhos cansados, acaso doentes, e não sei se continuarei este diário de fatos, impressões e ideias. Talvez seja melhor parar. (...) Qual! Não posso interromper o Memorial; aqui me tenho outra vez com a pena na mão. Em verdade, dá certo gosto deitar ao papel coisas que querem sair da cabeça, por via da memória ou da reflexão.

Machado de Assis, Memorial de Aires"

PRÓLOGO

Mesmo para alguém que, como eu, tem por costume refletir sistemática e criticamente sobre o seu próprio trabalho com as preocupações de 1) monitorar a coerência e o acerto das escolhas e 2) evitar cometer novamente eventuais erros do passado, fazer um balanço da própria carreira não há se ser um exercício trivial e isento de riscos. É sobejamente conhecido que autores são, frequentemente, juízes muito imperfeitos de suas próprias obras. Não é incomum que isto ou aquilo seja superestimado, ou que, às vezes, justamente por acautelar-se em demasia diante do espectro do narcisismo (ou seja, deste que parece ser um lamentável atributo da maioria dos intelectuais), termine-se por subestimar essa ou aquela realização. Isso sem falar nas lacunas ou omissões, nos exageros involuntários, nos erros de avaliação e em outros pecados e pecadilhos. Porém, é esta a tarefa que se me impõe, e dela tentarei me desincumbir da forma mais honesta que me for possível. Para evitar, precisamente, superestimar ou subestimar o alcance e a utilidade de certas atividades e ideias, busquei ser parcimonioso no que se refere ao julgamento da qualidade das minhas contribuições. Isso, aliás, é totalmente condizente com o significado maior da ciência: se o que importa é a produção de um conhecimento que seja, ao fim e ao cabo, reconhecido coletivamente como válido e quiçá como útil, o que conta é o julgamento alheio dos pares, dos estudantes e do público em geral, e não tanto o juízo que possa dele fazer o próprio autor. Nas páginas que se seguem, procurei realizar o difícil exercício de submeter a um escrutínio crítico aquilo que fiz e tenho feito, mas sem incursionar demasiado, embalado seja por vaidade, seja por modéstia, no terreno da valoração das contribuições.

A ressalva anterior não me impede e nem mesmo me exime, contudo, de fazer uma autocrítica e de proceder a juízos de valor sobre o meu caminhar. Na verdade, é isso que se espera e exige de um memorial. A propósito disso, uma das coisas que, por uma questão de lógica e “cronologia”, e mesmo por razões pedagógicas não é à toa que se trata de algo que incorporei, já há anos, ao repertório das coisas que repito incansavelmente para os meus orientandos, merece, já agora, ser lembrada, é que, independentemente dos erros e dos acertos, é necessário apostar, e apostar sempre, na combinação de pertinácia (não desistir diante de obstáculos, por maiores que sejam!) e paciência (tão necessária a um pesquisador brasileiro...). Essas são, talvez acima de todas as outras, as qualidades que um cientista precisa cultivar. Essas têm sido, desde a adolescência, as qualidades que tenho perseguido. E a isso se pode, também, acrescentar a minha convicção sobre a necessidade de planejamento e preparação: não se lançar em uma empreitada, seja a redação de um volumoso livro ou a de um simples artigo, se os pressupostos para a produção de um trabalho consistente ainda não tiverem sido satisfeitos.

Não se trata isso, evidentemente, de qualquer “receita de sucesso”, daquelas que abundam nos chamados livros de “autoajuda”. O que aqui desejo frisar é, por assim dizer, uma intencionalidade ou disposição básica; e, mais que isso, uma espécie de “método [de trabalho]” (no sentido amplo e etimológico: méthodos [gr.] = caminho para se atingir um fim). Nunca esqueci da recomendação de Marx, resumida por ele no prefácio da segunda edição (alemã) de O Capital: em meio a uma distinção entre o método de exposição e o método de investigação, frisava ele a importância de, antes de pôr-se a (tentar) apresentar o movimento da realidade, buscar apropriar-se, o mais pormenorizadamente possível, do material (o conhecimento) que viabiliza uma tal exposição, ou ao menos uma exposição coerente e convincente. Ou, como ele aconselhou alhures: antes de escrever, leia tudo o que for necessário, leia tudo o que lhe for possível ler sobre o assunto em questão. Em uma época como a nossa, em que vários fatores conspiram para estimular a pressa e trazer à luz, em congressos e publicações, trabalhos em que se desconhece grande parte da literatura especializada, tais palavras de Marx podem soar extemporâneas, anacrônicas. Mas lutar para defender a perenidade desse ensinamento corresponde, a meu ver, a combater um bom combate.

Nem é preciso dizer que tentar assimilar essas qualidades nem sempre evitou problemas ou decisões das quais eu me arrependeria. Afinal, o erro é inerente à ciência e, mais amplamente, à vida e à condição humana, como advertia Sêneca: errare humanum est. Apesar disso, busquei, sempre, não esquecer, também, da famosa ressalva atribuída a S. Bernardo, segundo a qual “persistir no erro é diabólico” (perseverare autem diabolicum)... Espero assim, pelo menos, ter errado muito menos do que poderia ter errado se tivesse dado menos atenção à necessidade de cultivar valores e hábitos como pertinácia, paciência (esta, no meu caso, às vezes em dose menor do que deveria ter sido o caso) e planejamento + preparação. Antes que pareça, porém, que estou a magnificar quaisquer atributos pessoais, no estilo de um enaltecimento de decisões individuais, cumpre deixar claro que sei muito bem que, muito mais que “tomar decisões”, fui, acima de tudo, modelado por circunstâncias da minha vida, para o bem e para o mal. Sem pertinácia e sem planejamento + preparação, provavelmente um filho de operário (tecelão) talvez nem sequer chegasse a uma graduação na UFRJ, a prestigiosa e reverenciada “Federal”, no começo dos anos 1980. E, sem paciência, talvez as condições de estudo em um lar em constante estado de tensão e conflito tivessem me levado não para os livros, mas sim para os mesmos descaminhos trilhados por vários coleguinhas dos tempos de infância e adolescência, na periferia e, depois, no subúrbio do Rio de Janeiro. A decisão pelos livros, no sentido de uma decisão soberana, madura e consciente, veio mais tarde, não nos primeiros anos da década de 70; por essa época, a leitura era, isso sim, um porto seguro, um refúgio, um alívio. E, cada vez mais, um prazer indescritível.

É válido, talvez, observar, como mais uma nota um pouco mais pessoal seja-me permitido isso em um memorial, que levar a sério o supracitado ensinamento de Marx, com o qual topei em 1982 (“antes de escrever, leia tudo o que for necessário”), exigiu de mim uma grande dose de disciplina. Isso, que soa óbvio, uma vez que se aplica a qualquer um, é, talvez, particularmente válido no meu caso, já que, no plano das relações interpessoais extra-acadêmicas, volta e meia agi impulsivamente, na juventude e também depois. É por isso curioso, para mim mesmo, que, em meu trabalho científico, eu tenha conseguido, já relativamente cedo, pôr em prática objetivos como ponderação e paciência. (Uma vez mais: não quero, com isso, de modo algum sugerir que, graças a essa assimilação, inicialmente uma simples intuição, alcancei sempre resultados corretos. Isso, insisto, deixo, por razões éticas e até de etiqueta, para outros avaliarem. O que me parece é que, pelo menos, aprendi cedo a incorporar algumas premissas do trabalho científico, e não creio que isso seja desimportante.) Hoje em dia, ao lançar um olhar retrospectivo sobre a minha carreira, é inevitável que eu a veja entrelaçada com outros aspectos da minha vida. E é inevitável a constatação de que teria sido muito bom se eu tivesse sempre sabido ou conseguido, também em minha vida pessoal, assimilar e aplicar, consequentemente, as virtudes da ponderação e da paciência...

A despeito dos dissabores que um temperamento apaixonado e arrebatado me possa ter trazido em meus anos de juventude temperamento esse perfeitamente capaz, mas geralmente apenas na solidão de uma biblioteca, e diante do bloco de notas ou do computador, de deixar-se amansar, consegui não permitir que, ao menos no ambiente de convívio profissional, divergências de qualquer espécie me afastassem da possibilidade de aprender. Com efeito, desfrutei da companhia e dos ensinamentos de alguns dos melhores pesquisadores e professores da minha época de formação.

Orlando Valverde, no belíssimo prefácio da coletânea Capítulos de Geografia Tropical e do Brasil, da autoria de seu mestre Leo Waibel, relembra que, em determinada ocasião, um intrigante tentara atiçar Waibel contra um de seus assistentes (ao que tudo indica, o próprio Orlando), diante do que o geógrafo alemão, incisivamente, assim reagiu: “a mim não interessam as ideias políticas dele, mas sim as suas ideias científicas” (VALVERDE, 1979:15). Quando li esse prefácio, eu ainda nem sequer havia entrado para o curso de graduação. (1) Mesmo assim, nessa época, eu era um adolescente que já cultivava, por influência paterna (mais indireta até que direta, devido a temores compreensíveis durante o Regime Militar), o contato com a literatura política de esquerda, de modo que, por um lado, qualquer separação rígida entre as “ideias científicas” e as “ideias políticas” me soaria artificial. Por outro lado, e apesar disso, a frase de Waibel (verdadeira admoestação), citada naquele contexto por alguém como Orlando Valverde, geógrafo que não se furtou, especialmente a partir de uma determinada época de sua vida, a engajar-se publicamente por diversas causas, fez muito sentido para mim. Mais que isso: me marcou profundamente. No mesmo prefácio, aliás, podem ser encontradas duas outras frases, estas da lavra do próprio Orlando, que nos ensinam: “[a] personalidade do sábio é indivisível. O homem de ciência não pode ser dissociado do homem de caráter.” (VALVERDE, 1979:13). Para mim, duas coisas ficaram indelevelmente impregnadas em meu espírito, acredito que a partir do momento em que li essas linhas: o imperativo da tolerância, buscando aprender com aqueles que, mesmo professando, às vezes, valores outros, diferentes dos meus, teriam algo ou mesmo muito a me ensinar; o imperativo do respeito pela coerência de uma trajetória, muito especialmente quando embebida em um espírito humanista. Às vezes, quando me flagro agindo ou inclinado a agir de um modo que se situa ou ameaça situar-se aquém desse padrão de comportamento, as palavras de Orlando no prefácio do livro de Waibel vêm à minha cabeça e me lembram daquilo que jamais deveria esquecer, apesar das tentações que se nos oferecem em um mundo acadêmico tão deformado pelo burocratismo e, cada vez mais, pela mercantilização do conhecimento. Manter Orlando próximo a mim, mesmo depois de o destino o roubar de nós em 2006, continua a ser uma das circunstâncias que me permitem confessar, não sem uma pontinha de orgulho: me arrependo de umas tantas coisas, desde o início de minha vida acadêmica e até agora; mas, felizmente, não me envergonho de nada. Tentar não desapontar um mestre tão querido e essencial, mesmo após ele se ter convertido em memória, permanece sendo um incentivo e um norte.

Além do próprio Orlando Valverde, tive a fortuna de desfrutar, como assistente, orientando e/ou aluno, da presença e das palavras, e destacadamente dos conselhos e das críticas, de alguns dos profissionais mais admiráveis que um geógrafo brasileiro poderia ter tido a honra de conhecer pessoalmente. Por dever de justiça, três precisam ser lembrados com o devido relevo: Roberto Lobato Corrêa, Mauricio de Almeida Abreu e Lia Osório Machado. Muito embora em 1983, durante o meu segundo ano na graduação, eu já tivesse “me bandeado para a Geografia Urbana”, como carinhosamente (e de maneira um pouquinho doída) me dizia, de tempos em tempos, Orlando, a influência intelectual e moral de Roberto Lobato e Mauricio Abreu sobre mim, que se concretizou a partir da segunda metade da década de 80, é algo que jamais poderia ser enfatizado o suficiente. Maurício Abreu, após fazer acerbas e, conforme reconheci quase de pronto, justíssimas críticas ao meu estilo de escrever, às vezes um tanto hermético, possivelmente ficou surpreso quando, por isso mesmo, eu lhe perguntei, poucos dias depois da defesa da minha monografia de bacharelado, se ele aceitaria ser o meu orientador de mestrado. Lembro-me, até hoje, da conversa que tivemos, e como ele, após aceitar de imediato o meu pedido, fez-me alguns elogios e deu-me alguns conselhos que nunca esquecerei. As duras e certeiras palavras de Maurício Abreu dono de uma prosa límpida, elegante, praticamente sem igual na Geografia brasileira dos dias de hoje forçaram o amadurecimento de meu estilo. Catalisaram, por assim dizer, a sua lapidação, o seu burilamento. Isso sem contar a importância que, para muito além disso, a consistência da obra de meu ex-orientador de mestrado sempre teve para mim, como fonte de inspiração em matéria não só de ideias, mas também de exemplo emblemático de dignidade acadêmica.

Mas, não menos relevante foi a influência da obra e da personalidade de Roberto Lobato Corrêa. A integridade intelectual de Roberto Lobato; a sua capacidade de expor sistematicamente as ideias; o apreço simultâneo pelo labor teórico e pelo trabalho empírico; a sua disciplina de trabalho, a começar pela exposição em sala de aula: tudo isso, posso dizer sem exagero, sempre me causou enorme e duradoura impressão. De Roberto Lobato não fui orientando, com o fui de Maurício Abreu, mas sim “somente” aluno (durante o curso de mestrado); tive, por outro lado, a felicidade de dividir a mesma sala com ele durante toda a segunda metade da década de 90, e graças a isso pude, intensivamente, no quotidiano, direta (por meio de conselhos e sábias dicas) ou indiretamente (pela observação de seus hábitos de trabalho), aprender muitas coisas.

Por fim, Lia Osório Machado. Fui bolsista de iniciação científica, sob a sua supervisão (mas vinculado a um projeto de pesquisa coordenado por Bertha Becker), em 1982. Para um rapazola de 18 anos de idade, com ideias às vezes extravagantes na cabeça e sonhos de se tornar um pesquisador respeitado, o encontro com Lia Machado foi um turning point. É muito difícil, na realidade, falar de Lia Machado, ainda hoje, com mais razão que emoção, tamanha a admiração que sempre nutri por ela. Tornamo-nos amigos praticamente de imediato, ou por outra: cientificamente, ela “me adotou”, coisa que muito me envaidecia. Talvez tenha envaidecido até demais, e por conta disso houve uma fase de distanciamento, felizmente superada, no início dos anos 1990, por uma nova fase de amizade já então em um patamar muito superior, graças ao amadurecimento do antigo pupilo. Lia Machado “fez a minha cabeça”, talvez antes de mais nada por suas ímpares coragem e sinceridade intelectuais, qualidades que costumam ser atemorizantes e intimidadoras em alguém tão incrivelmente perspicaz e brilhante como ela. Contudo, como aprendi muito cedo a conhecer e apreciar o lado que alguns teimam em não enxergar direito a busca por ajudar e ser construtiva e o entusiasmo e mesmo o carinho ao tentar ajudar a encaminhar a carreira de um jovem pesquisador ou uma jovem pesquisadora, nunca me senti intimidado, mas sim, sempre, gratificado. Gratificado e honrado.

Se digo tudo isso, se presto tais tributos e reconheço as minhas dívidas (e, obviamente, outras tantas poderiam ser mencionadas.) (2), é por um incontornável dever de justiça. Duplamente, aliás. Não somente naquele sentido mais trivial, aquele que se refere ao dever de agradecer a quem devemos algo. Não é só de gratidão que se trata aqui, mas também de realismo e, quase me arriscaria a dizer, de cautela. O leitor há de perceber que me empenhei para construir uma trajetória que fosse, acima de tudo ou pelo menos, coerente. Independentemente de o quanto acertei ao longo dela, acredito que, em si mesmo, esse objetivo de não perder a coerência, orientado pela intransigência de princípios e pela firmeza de propósitos, foi e tem sido, no geral, alcançado. Em decorrência disso, a satisfação que deriva de uma certa sensação de vir cumprindo com aquilo que vejo como a minha obrigação pode, aqui e acolá, ser confundido com o cabotinismo de quem exagera ou se delicia em demasia com o próprio papel. Nada me amofinaria mais que isso, pois uma tal interpretação da minha trajetória e do meu papel não passa pela minha cabeça. Por convicção até (político-)filosófica, bem sei que o indivíduo, tomado isoladamente, tem pouco ou nenhum significado real. Cada um de nós só existe, com tais e quais virtudes, e com tais e quais misérias, em um ambiente social determinado, que nos define e nos imprime as marcas de uma socialização condicionante. À luz disso, forçoso é, a começar por mim mesmo, ao lançar um olhar retrospectivo sobre como construí e o que fiz de minha vida profissional, constatar que, para cada obstáculo, para cada vicissitude, sempre ou quase sempre apareceu, em minha vida, um fator atenuante ou neutralizador: da minha mãe, que tudo fez e tudo suportou para me propiciar um lar, até os meus principais mestres e mentores na universidade, contei com apoios fundamentais. Por isso, deixando de lado todos os outros fatores e todas as outras escalas, de uma coisa tenho certeza: eu não poderia, agora, ao olhar para trás, ter a mesma sensação de ter trilhado um caminho profissional de que me orgulho, se não tivesse tido o privilégio de conviver com Orlando Valverde, Mauricio de Almeida Abreu, Roberto Lobato Corrêa e Lia Osório Machado. Quaisquer que sejam as minhas qualidades na suposição de que de fato existam e não sejam mero autoengano elas se apequenam ou, pelo menos, se relativizam ao serem considerados os ombros dos gigantes sobre os quais eu me apoiei e continuo a me apoiar.

INTRODUÇÃO: CIÊNCIAS E FILOSOFIA, TEORIA E EMPIRIA

O presente balanço cobre um período de quase três décadas. Não começo pelo ano de 1986 pela mera formalidade de ser ele o meu primeiro ano depois de concluído o curso de graduação, mas sim por ser o ano em que iniciei a minha pesquisa de dissertação de mestrado a qual foi a minha primeira empreitada científica de fôlego, tendo deitado raízes cujas pontas até hoje podem ser vistas em meu trabalho.

Antes de passar em revista e avaliar criticamente o que fiz ao longo de quase três décadas, cumpre explicitar alguns pressupostos interpretativos subjacentes ao presente memorial. Na realidade, essas premissas me guiaram desde a juventude, e colaboraram para a formação de minha estratégia de trabalho e carreira.

As ciências se distinguem da Filosofia porque, enquanto as primeiras são escravas de um esforço de exame sistemático da realidade empírica (ainda que, nem seria preciso dizer, sempre com um lastro teórico e a preocupação de retroalimentar a teoria!), a segunda está em seu elemento natural ao especular, mais ou menos livremente, sobre as “razões últimas” de ações e decisões “razões últimas” de natureza ética ou política, por exemplo, e que usualmente não se prestam ao jogo de “demonstrações” e exibição de “evidências” que a ciência tem como apanágio. É claro que a interrogação filosófica não pode, simplesmente, ignorar a empiria, o mundo da experiência sensível, tendo, inclusive, muito frequentemente, de levar em conta os resultados da ciência. Sua tarefa, porém, é, por assim dizer, mais abstrata que a da ciência: trata-se de propor as questões que deveriam orientar os próprios cientistas enquanto homens e mulheres de pensamento, nos planos ontológico, epistemológico, ético e político. As ciências nos auxiliam, de diferentes maneiras, a explicar e compreender como as coisas “são” e como “vieram a ser o que são” (ainda que, como sabemos, trate-se de um “ser” que é largamente “construído”, interpretado); nos ajudam, ademais, nas tarefas de desafiar e mudar o que “é”, tornando-o em algo diferente. A Filosofia, de sua parte, propõe as perguntas a propósito do sentido profundo das coisas, e, nesse sentido e dessa forma, também é, por excelência e quase que por definição, desafiadora.

No que concerne especificamente à produção teórica por parte dos cientistas sociais, entre os quais grande parcela dos geógrafos almeja se ver incluída a despeito da inconfundível singularidade da Geografia (3) pode-se dizer que há três níveis de elaboração: 1) O nível das “macroteorias”. São elas grandes construções, referentes a fenômenos macrossociais, grandes escalas geográficas (global ou, de todo modo, internacional) e longa duração. São vastos edifícios interpretativos da dinâmica social ou sócio-espacial, possuindo, ao mesmo tempo, fortíssimas e diretas implicações metodológicas, do materialismo histórico marxista à “teoria da estruturação” giddensiana. Em parte com muita razão, mas em grande parte com exagero e niilismo, “macroteorias” (em particular aquelas denominadas “grandes relatos emancipatórios”, como o materialismo histórico e a psicanálise) foram postas sob suspeição no auge da “onda pós-moderna” nas ciências sociais e na Filosofia, em nome de um “minimalismo teórico” vulnerável ao empirismo e pouco afeito a dar atenção aos condicionamentos estruturais de alcance mais geral ou mesmo global. Na realidade, as “macroteorias” são, geralmente, criaturas intelectuais nitidamente “híbridas”, verdadeiras construções-ponte entre o plano teórico científico e o plano metateórico, situado este último na esfera da Filosofia. É comum que uma “macroteoria” seja, ao mesmo tempo, uma espécie de bússola para a pesquisa, um resultado do acúmulo de discussões teóricas, uma visão de mundo e uma elaboração filosófica (nos terrenos político-filosófico, ético, ontológico ou epistemológico, e não raro em todos eles). Não é à toa que “macroteorias” representam, por excelência, o casamento das ciências com a Filosofia.

2) O nível das “teorias de alcance médio”, ou “mesoteorias”. São teorias menos ambiciosas, que procuram dar conta de fenômenos mais circunscritos no tempo e no espaço como, por exemplo, a Teoria das Localidades Centrais, de Walter Christaller, ou a orientação teórica referente às transformações no “modo de regulação” e no “regime de acumulação” no transcurso da transição do “fordismo” para o “pós-fordismo”, desenvolvida pelos economistas críticos vinculados à chamada “Teoria da Regulação”. (4)

3) O nível das teorias bastante específicas, ou “microteorias”. São teorias que, sem jamais esquecer do geral como contexto de referência, buscam dar conta pormenorizadamente de fenômenos particulares. Elas procuram dar conta de processos específicos observáveis no interior de um tipo bem delimitado de formação sócio-espacial, como por exemplo as peculiaridades da “(hiper)precarização do mundo do trabalho” nos países capitalistas semiperiféricos contemporâneos.

Os três níveis deveriam dialogar com a Filosofia, embora isso seja mais evidente, como eu postulei acima, naquele das “macroteorias” ou macroexplicações sobre a sociedade e o espaço. É comum que os dois outros níveis incorporem e reverberem questões metateóricas, tendo uma “macroteoria” como plano de mediação.

Os três níveis também precisam, decerto, alimentar-se empiricamente, embora isso seja tão mais nítido quanto menor for o grau de generalidade explicativa e interpretativa. “Macroteorias”, em geral, se valem da empiria já digerida no âmbito de “teorias de alcance médio” e “microteorias”.(5)

Em meu trabalho como pesquisador, tenho buscado, dentro de minhas limitações, oferecer algumas contribuições, por acanhadas que sejam, concernentes aos três níveis supramencionados. No entanto, é uma questão de sabedoria e prudência reconhecer que, quanto mais abstrato e abrangente é o esforço teórico, mais experiência se exige do pesquisador (para dizer o mínimo), de sorte que, no que diz respeito ao nível das “macroteorias”, minha intenção tem sido, no fundo, não mais que a de “desdobrar” e complementar um determinado arcabouço metateórico já existente (a abordagem filosófica da “autonomia”, conforme explicarei bem mais à frente). Tal “desdobramento” e tal complementação se traduzem em uma colaboração para tornar o dito arcabouço mais “operacional”, de acordo com as necessidades da pesquisa científica, e com base em uma decidida valorização da espacialidade, dele ausente em sua formulação inicial. O tipo de contribuição que tenciono e penso ter condições de oferecer, por conseguinte, não corresponde esclareça-se, para evitar mal-entendidos, a qualquer pretensão de pioneirismo no plano das macroexplicações sociais; na verdade, qualquer eventual traço de originalidade, se isso se puder conceder, será uma decorrência da tentativa de entrecruzar esforços preexistentes com um esforço analítico de longo prazo, fundamentado em investigações empíricas que, ao mesmo tempo em que nutrem minha reflexão teórica, servem de “campo de provas” para conceitos e formas de interpretação. Tenho, não posso e nem quero negar, uma paixão pela Filosofia que vem da adolescência. Se isso não me autoriza a ver-me como um “filósofo” e muito menos, evidentemente, a reivindicar qualquer contribuição original nesse terreno! , ao menos tem garantido que, no meu caso, investigação científica e interrogação filosófica caminhem sempre de mãos dadas, união cuja importância foi muito persuasivamente ressaltada por Cornelius Castoriadis (CASTORIADIS, 1978).

Meus caminhos me têm levado a transgredir, decidida e convictamente, vários tipos de fronteiras, em alguns casos para questioná-las frontalmente (as fronteiras entre as diversas ciências sociais, que reputo como extremamente artificiais), em outros para tentar relativizá-las e torná-las mais porosas (a fronteira entre o labor científico e a interrogação filosófica e a fronteira entre o conhecimento científico e o “local knowledge” dos atores sociais imersos em seus “mundos da vida” [Lebenswelten]). No que se refere à dicotomia Geografia Física/Geografia Humana, nem sei se a palavra a ser usada seria “fronteira”; a mim me parece que se está diante, há tempos, isso sim, de um deplorável abismo, em face do qual tenho me empenhado pela (re)construção de pontes algo que a uns tantos soa como um exercício quixotescamente inútil. Advogar essas transgressões constitui, ao mesmo tempo, uma das principais trincheiras que, desde cedo, mediante a minha própria prática e o meu estilo de trabalho, tentei ajudar a cavar.

O PAPEL E A DIMENSÃO ESPACIAL DOS ATIVISMOS URBANOS:

MEUS PRIMEIROS PASSOS

Realizei, na segunda metade dos anos 80, estudos empíricos e reflexões teóricas sobre ativismos urbanos, ao mesmo tempo em que aprofundava o meu contato com as contribuições de numerosos geógrafos e correntes do pensamento geográfico (Élisée Reclus, Paul Vidal de La Blache, Jean Brunhes, Leo Waibel, Carl Sauer, Richard Hartshorne, Max. Sorre e outros geógrafos “clássicos”; alguns escritos representativos da Geografia quantitativa; David Harvey, Edward Soja, Milton Santos e outros representantes da radical geography; Yi-Fu Tuan e Edward Relph como principais expoentes da humanistic geography; e assim sucessivamente), consolidava e ampliava a minha cultura filosófica e ampliava o universo de minhas leituras sobre a teoria das ciências sociais em geral. No tocante à Filosofia, se minhas leituras de antes dessa época já haviam incluído Platão e Aristóteles, Maquiavel, Thomas Morus, Campanella, Descartes, Kant, Bacon, Hobbes, Locke, Rousseau, Marx e boa parte dos clássicos do marxismo, Nietzsche e Schopenhauer, além de bastante coisa especificamente sobre Filosofia da Ciência (por exemplo, diversos livros do epistemólogo brasileiro Hilton Japiassu, que foi meu professor na graduação), na segunda metade da década de 80 estenderam-se, sobretudo, na direção de uma complementação das minhas leituras sobre o marxismo (Lukács, Althusser, Escola de Frankfurt, K. Korsch, João Bernardo e outros), de um contato sistemático com os principais autores anarquistas do século XIX e seus escritos filosóficos e políticos (Proudhon, Bakunin, Kropotkin e Reclus, entre outros), de um envolvimento com as obras de Hannah Arendt, Michel Foucault e Félix Guattari e, finalmente, de um estudo sistemático da obra de Cornelius Castoriadis (autor que, mais que qualquer outro, viria a me influenciar duradouramente, e com cujas ideias eu começara a me envolver em meados de 1984). No que concerne à teoria das ciências sociais, dediquei-me, no período em questão, a estudar sistematicamente Sociologia (o que me levou, inclusive, a realizar um curso de especialização em Sociologia Urbana entre 1986 e 1987) e, secundariamente, a complementar as minhas leituras no terreno da Economia, já iniciadas durante a graduação.

Para além de algumas propostas terminológicas e conceituais que depois, nos anos 90 e mais tarde, eu procurei refinar (como a diferença conceitual entre ativismo social e movimento social), o principal produto desse período foi a reflexão em torno da reificação do urbano, pedra angular de minha interpretação da força e da fraqueza dos ativismos urbanos contemporâneos (vide a minha dissertação de mestrado, intitulada O que pode o ativismo de bairro? Reflexões sobre as limitações e potencialidades do ativismo de bairro à luz de um pensamento autonomista). Em que consiste essa reificação?

Como explorei melhor posteriormente (vide A6) (6), a reificação do urbano constitui, a meu ver, a chave para a compreensão da dificuldade primária de tantos e tantos ativismos urbanos das últimas décadas. Essa dificuldade assume algumas vezes (não muitas), perante os próprios ativistas, as características de um enigma a ser decifrado: o que ocasiona e porque é tão difícil vencer a persistente separação de frentes de combate como infraestrutura urbana e habitação, trabalho e renda, ecologia, gênero, etnia e outras mais? O ensimesmamento dessas frentes de combate não é apenas um fator de enfraquecimento “estático”, pela rarefação das chances de fecundação recíproca. No fundo, trata-se de ter de lidar com o problema do constante (res)surgimento de contradições: o militante ambientalista que, diante de uma favela, revela pouca sensibilidade social e reprocha aos posseiros urbanos por desmatarem uma encosta, culpabilizando-os simplisticamente; a intelectual feminista de classe média que oprime sua empregada fenotipicamente afrodescendente e favelada; o rapper de periferia que denuncia o racismo e a violência policial, mas que reproduz o machismo e a homofobia em suas letras e em seu comportamento; o trabalhador “de esquerda” que espanca a mulher e abusa da filha.

Ao que parece, tudo conspira para que o espaço geográfico socialmente produzido seja, pelos atores, captado apenas em sua imediatez material, como um “dado”, como “coisa”. Em vez de ser apreendido holisticamente pelos sujeitos históricos, em vez de ser percebido na integralidade e na riquíssima dinâmica da sua produção, o espaço é apreendido parcelarizadamente. Atores diferentes, desempenhando papéis distintos, gravitam em torno de identidades propensas à compartimentação: da esfera do consumo e da reprodução da força de trabalho extraem-se o “consumidor” e o morador; da esfera da produção retira-se o trabalhador assalariado; na arena político-ideológico da proteção ambiental, tem-se o ambientalista; a problemática de gênero suscita as feministas; a seara da etnia compete ao militante afrodescendente ou indígena, e a seus equivalentes em outros países. Ora, uma tal apreensão parcelarizada do espaço e da problemática engendrada pela instituição total da sociedade antes embaraça que propicia o diálogo, o entrosamento e a sinergia de numerosos esforços específicos. A reificação do urbano converte a maneira de apropriação cognitiva do espaço em uma formidável barreira para a tomada de consciência e para a práxis emancipatória.

Ao caducar a centralidade de uma identidade “proletária”, substituída, no transcorrer do século XX e em decorrência da derrota histórica do movimento operário e das transformações paralelas e subsequentes do capitalismo, por identidades e protagonismos múltiplos, seriíssimas implicações tiveram lugar. Percebido fenomenicamente antes como um produto, sem que a essência de seu multifacetado processo de produção seja apreendida, o espaço urbano é “coisificado”, e a própria totalidade concreta do social (relações sociais e espaço) é reificada. Grupos distintos estabelecem com o espaço laços não apenas distintos, mas amplamente desconectados entre si no plano político, dando ensejo à aparição de conflitos entre atores que, “objetivamente”, teriam interesse em ajudar-se mutuamente e unir forças.

Os esforços de compreensão contidos em minha dissertação de mestrado foram, por assim dizer, o início de minha busca de contribuição para uma “teoria de alcance médio”, ou para aquilo que os alemães chamam de Theorieansatz (vide nota 4 e, adicionalmente, também a nota 5), referente ao papel e à dimensão espacial dos ativismos sociais urbanos no mundo contemporâneo. Foi, portanto, já nos anos 80, graças à minha dissertação de mestrado, que despertou-se em mim o interesse pela “geograficidade” (para usar uma expressão que, de maneiras diferentes, fora já empregada pelos geógrafos Éric DARDEL [1990] e Yves LACOSTE [1988]) dos ativismos sociais, assunto que eu iria continuar explorando pelas décadas seguintes, e até hoje (vide, por exemplo, B14, B16, C18 e C23). Na sua essência, perceber e valorizar essa dimensão espacial (ou “geograficidade”) se refere à capacidade de discernir e investigar diversas coisas, notadamente: as relações entre os espaços enquanto espaços vividos e percebidos, dotados de carga simbólica (“lugares”), e as identidades das “pessoas comuns” (isto é, não-ativistas de qualquer organização), muitas vezes “identidades espaciais” em sentido forte; a identidade dos ativistas e ativismos enquanto tais (muitas vezes um ativismo tem sua identidade, e portanto o perfil de sua agenda, condicionada por uma referência forte e direta ao espaço); a maneira como o espaço é decodificado e instrumentalizado de modo a servir de referencial organizacional (territórios, redes, politics of scale etc.); a maneira como o substrato espacial (ou seja, o espaço em sua materialidade) e seus problemas sintetizam ou referenciam as demandas e a agenda de cada ativismo (carências e deficiências de infra-estrutura técnica e social, “déficit habitacional”, dificuldades de acesso a equipamentos de consumo coletivo, degradação ambiental, conflitos de uso do solo, especulação imobiliária etc.). Infelizmente, a maior parte dos não-geógrafos de formação (sociólogos e cientistas políticos) envolvidos com a temática dos ativismos sociais sempre deu pouca ou nula importância ao espaço geográfico. Se considerarmos três “níveis de acuidade analítica” no tocante ao papel do espaço nível 1: o espaço é reduzido a um mero quadro de referência; nível 2: dá-se atenção à “lógica” locacional e à organização espacial em sua vinculação com as relações sociais (ou seja, às causas e ao sentido de determinados processos/práticas terem lugar em determinados espaços e não em outros); nível 3: examinam-se os condicionamentos e as influências do espaço sobre as práticas sociais , pode-se dizer, tranquilamente, que os estudos assinados por esses não-geógrafos geralmente transitaram, via de regra, pelo nível 1, às vezes tocando o nível 2, como ressaltei em B14. O nível 3 tem permanecido quase que inexplorado, e é aí que entra ou pode entrar a contribuição específica de uma perspectiva que assume um compromisso claro de valorização da dimensão espacial da sociedade, que é o papel que se espera dos geógrafos de formação. (7)

ESTICANDO UM POUCO MAIS O PESCOÇO:

REFLEXÕES SOBRE A DIMENSÃO ESPACIAL DA SOCIEDADE

Na mesma época, na segunda metade dos anos 80, dei um passo que, como avalio hoje, foi temerário. Sempre entusiasmado pela reflexão teórica e sem medo do pensamento abstrato (palavra que praticamente nunca tomei em seu sentido pejorativo), achei que, para o bem da minha própria formação, deveria empreender leituras e estudos sistemáticos sobre o papel do espaço social (em geral), isto é, sobre a relevância, para as relações sociais, do espaço geográfico socialmente incorporado e produzido. Meu esforço nessa direção deixou-se fertilizar, a exemplo daquela teorização “de alcance médio” acima referida, pelo pensamento “autonomista”, especialmente pela obra filosófica de Cornelius Castoriadis (ver CASTORIADIS, 1975, 1983, 1985, 1986, 1990 e 1996, entre outros trabalhos) obra essa que constitui, na minha interpretação, uma complexa, sofisticada e erudita (e, não raro, incômoda) atualização do pensamento libertário. O resultado disso foi a minha primeira incursão no plano das “macroteorizações”, tendo como produto o ensaio “Espaciologia”: Uma objeção (C1), publicado na revista Terra Livre.

Grosso modo, eu insistia, nesse ensaio, indiretamente inspirado em autores como Cornelius Castoriadis e Maurice Merleau-Ponty, e mais diretamente por Henri Lefebvre, que o espaço social é, entendido como o espaço geográfico produzido pelas relações sociais, é, sem dúvida, expressão dessas relações, mas sendo também, em contrapartida, as próprias relações sociais (e, nesses marcos, o processo de socialização dos indivíduos) condicionadas pela espacialidade mesma. Na verdade, como é sabido, algo semelhante já vinha sendo sugerido, em um nível às vezes bastante sofisticado, por vários outros geógrafos, decerto que infinitamente mais importantes que um jovem mestrando, tais como Edward Soja (assumidamente inspirado por Lefebvre) e Milton Santos (em cuja obra Lefebvre aparece, ao olhar do leitor atento, e no que tange ao plano teórico mais geral, como uma referência mais que essencial). De minha parte, eu insisti em sublinhar que as relações sociais nunca operam fora do espaço e sem se referenciar pelo espaço (mesmo quando não o transformam materialmente), de modo que, mesmo sendo possível falar de práticas espaciais (no sentido de práticas diretamente espaciais ou espacializadas, em que o espaço possui forte e direta relevância simbólico-identitária e/ou como referencial direto de organização política e/ou como conjunto de recursos elencados em uma agenda de demandas), os processos sociais jamais são “anespaciais”, tanto quanto não são anistóricos. Da mesma maneira, ao condicionar as relações sociais, alguns condicionamentos, mesmo que mediados pelas próprias relações sociais, vistas historicamente (ou seja, não se trata de nenhum “fetichismo espacial”), podem ser muito mais fortes, diretos e evidentes que outros, o que não elimina o fato de que a influência do espaço é, no mínimo em seu nível mais elementar, onipresente. Nesse ponto, eu me afastava, por exemplo, de David Harvey, que havia colaborado para restringir demasiadamente o alcance das influências da espacialidade sobre as relações sociais. Contudo, eu me afastava, também, de autores como Edward Soja e Milton Santos, os quais, no meu entendimento, ao buscarem prestigiar o espaço e a Geografia nos marcos de um certo marxismo estruturalista (mais explícito no caso de Soja que no de Santos), por meio da defesa de uma “instância” (ou “estrutura”) própria e de “leis próprias” para o espaço, ao lado das “instâncias” econômica, política e ideológica, ou ainda por meio de um paralelismo (que Soja buscou dialetizar) entre uma “esfera social” e uma “esfera espacial”, acabavam concorrendo para justificar, se não um “fetichismo espacial”, ao menos uma separação demasiado cartesiana entre espaço e relações sociais no meu entendimento, um traço positivista que “dialetização” alguma poderia corrigir plenamente. Muito embora Lefebvre tivesse sido alvo de fortes reservas por parte de David Harvey (já em Social Justice and the City, de 1973), o qual sempre viu o filósofo francês como alguém que teria exagerado desmesuradamente a importância da espacialidade, eu me arrisquei a dizer, em “Espaciologia”: Uma objeção, que o tipo de formalização de sabor estruturalista presente em Soja e Santos em fins dos anos 70 e nos anos 80 (vide SANTOS, 1978 e SOJA, 1980) não estava, na realidade, presente em Lefebvre (consulte-se, sobretudo, LEFEBVRE, 1981 [1974]), constituindo, na verdade, uma certa deformação. Dessa forma, em “Espaciologia”: Uma objeção eu levantava ressalvas, simultaneamente, a propósito de Harvey, por haver restringido excessivamente o alcance do poder de condicionamento da espacialidade, e a propósito de Soja e Santos, por terem, no meu entendimento, tornado insuportavelmente rígido o insight de Lefebvre acerca do papel do espaço.

Hoje, tendo chegado aos 47 anos, ao lançar um olhar retrospectivo sobre as intenções e ambições daquele jovem mestrando, chego a achar que minha ousadia, por si só, beirou a insolência. No entanto, a despeito de arrojado e um tanto presunçoso em suas críticas, o tom do mencionado texto não feriu a etiqueta acadêmica. Acima de tudo, creio que as ressalvas e os reparos que ali fiz foram, bem ou mal, fundamentados; nenhuma ideia é ali gratuita, e tampouco foi vazada em uma prosa descortês. (8) Seja lá como for, o fato é que ter escrito aquele texto constituiu um episódio marcante na minha trajetória, pois me treinei, de maneira mais sistemática, para meditar sobre questões de natureza teórico-conceitual, sempre cultivando uma saudável contextualização filosófica. O curioso (ou, pelo menos, é assim que vejo, atualmente), é que, apesar da ousadia do empreendimento, as ideias que esposo no artigo e os insights básicos ali contidos, ainda sustento-os todos: o espaço social é afirmado, ali, como uma dimensão da sociedade (e não como uma “estrutura”, um “[sub]sistema” ou uma “instância”, à moda estruturalista e funcionalista em voga nos anos 70 e ainda na década de 80); a sociedade concreta é compreendida como uma totalidade indivisível formada pelo espaço e pelas relações sociais que produzem aquele e lhe dão vida, sendo que a influência do espaço sobre os processos sociais se dá o tempo todo, ainda que com intensidades e mediações variáveis (não sendo, por isso, razoável restringir os condicionamentos do espaço a somente um tipo especial de práticas, as “práticas espaciais”, nas quais a espacialidade é, simplesmente, mais imediata, forte e visivelmente presente ou seja, as “práticas espaciais” possuem, sim, uma especificidade, mas não deixam de ser práticas sociais); a compreensão plena dos vínculos entre espaço e relações sociais exige um olhar multidimensional e não-positivista sobre as últimas, de modo a se considerar com a devida riqueza e sem separações formalistas e hierarquizações apriorísticas as dimensões do poder, da economia e da cultura. Hoje em dia, talvez tudo isso ou parte disso já seja aceito sem restrições por muitos geógrafos. Não era bem assim nos anos 80, e, apesar dos riscos que assumi e dos dissabores que a publicação do artigo me trouxe mal-entendidos, reações corporativistas, e por aí vai... não me arrependi, ao fim e ao cabo, de ter esticado o pescoço tanto assim, mesmo sem ter currículo suficiente para fazer certos comentários e levantar certas objeções com uma autoridade reconhecida como tal pelos pares. Só lamento que o artigo quase não tenha sido debatido na época, e talvez tenha sido punido antes por suas qualidades que por seus defeitos, tendo pago o preço de ser assinado por um iniciante em um país em que o debate científico, claudicante, ainda sofre, em certas áreas de conhecimento, sob o peso esmagador da “cultura da oralidade” (sem contar com o coronelismo acadêmico, fator de obscurantismo), o que dificulta, não raro, que até as obras de profissionais já consagrados sejam devidamente lidas, para não dizer apreciadas. Para a minha felicidade, porém, um punhado de leitores qualificados me deu, com o passar dos anos, estímulo e apoio, a começar pelo colega (e grande incentivador) Carlos Walter Porto Gonçalves, que, conforme tomei conhecimento, costuma, ainda hoje, usar o texto com seus alunos de pós-graduação.

Se escrever o texto foi uma coisa muito positiva para mim (publicá-lo, não necessariamente...), o manto de silêncio que cobriu “Espaciologia”: Uma objeção acabou tendo, também ele, um certo efeito benéfico. Aos vinte e poucos anos de idade, eu era um geógrafo com um apetite pantagruelicamente insaciável para a leitura, mas com uma restrita experiência de campo e, mais amplamente falando, de vida, como seria natural e esperável. Do ponto de vista da “extensão” da minha experiência de campo, talvez ela nem fosse tão desprezível assim, pois era, pelo menos, proporcional à minha idade. Tanto a minha monografia de bacharelado envolveu bastante trabalho de campo quanto mesmo a minha dissertação de mestrado, fundamentalmente teórica, não deixou de se alimentar de alguns trabalhos de campo “ancilares” e do meu papel como (aprendiz de) ativista de bairro. (E a isso se somaram os conselhos que recebi de Orlando Valverde acerca de como observar a paisagem para explicá-la, decodificá-la, em vez de lançar sobre ela um olhar “bovino” e resvalar para uma descrição banal.) Mas o ponto crucial é que eu não sabia trabalhar direito em campo; mesmo já formado e em meio ao mestrado, eu não tinha ainda muito traquejo em se tratando de estudo empírico. Não se tratava de desprezo, de jeito nenhum, mas sim de puro e simples despreparo, decorrente da escassez de boas oportunidades. E foi assim que, ao sofrer um certo revés, mais psicológico que real, como “prototeórico”, o rapaz que eu era decidiu que estava mais que na hora de aprender direitinho o que até então não havia aprendido. Seguindo o conselho de Orlando Valverde, optei por doutorar-me na Alemanha, onde poderia conjugar meu interesse pela teoria e pela Filosofia (e qual melhor lugar para beber nas boas fontes filosóficas que a Alemanha?, pensava eu então) com a minha necessidade de iniciar o meu tirocínio como alguém que sabe bem o que fazer também fora das bibliotecas e dos gabinetes de leitura. De certa forma, Gerd Kohlhepp, meu orientador no doutorado, salvou-me da sina de virar um autor “barroco” e hermético, incapaz de compreender e viver os vínculos entre teoria e empiria como uma dialética. Às vezes, confesso, eu titubeei, hesitei e até praguejei, tendo dificuldades, no início de meu doutoramento, de conviver com ensinamentos que, aos meus olhos, não passavam de empirismo. Estando eu certo ou errado, contudo, pelo menos eu soube assimilar tudo o que pude absorver sobre métodos e técnicas de observação e inquérito, amostragem, análise de discurso e coisas que tais. Espremido entre uma “tese” e a sua “antítese”, busquei extrair uma “síntese” que me satisfizesse. Mesmo sem ter sido muito influenciado, em outros terrenos, por meu orientador no doutorado, devo a Gerd Kohlhepp a orientação básica para que eu pudesse adquirir a capacidade de valorizar em profundidade e lidar operacionalmente com o trabalho de campo. (9)

Voltando, agora, ao Espaciologia”: Uma objeção, cabe ainda dizer que as incompletudes e imperfeições do texto (por exemplo, o fato de que eu ainda amarrava excessivamente o conceito de espaço social à sua materialidade) não me impedem, mais de vinte anos depois, de vislumbrar ali um conjunto de intuições e interpretações basicamente corretas (em parte datadas, mas em parte ainda atuais), em que pese a necessidade de correções, ampliações e, claro, aprofundamentos. Procedi, em trabalhos posteriores (textos da revista Território, capítulos do livro A prisão e a ágora [A6], e assim segue), a diversas revisões e retificações de minhas ideias de meados dos anos 80 acerca da natureza e do papel da dimensão espacial da sociedade. Uma retomada de fôlego e sistemática desse tema, sob a forma de um livro inteiramente dedicado ao assunto, é algo que ainda estou devendo a mim mesmo. Devo encarregar-me disso em uma obra que, se tudo correr como esperado, deverá vir à luz ainda nesta década, ou, quem sabe, no começo da próxima. O que importa é que não é sensato ter qualquer pressa. Disse certa vez Verdi ao jovem Carlos Gomes, com carinho mas em suave tom de censura, que o grande operista brasileiro estava “começando por onde a maioria termina” (cito de memória, mas garanto o sentido). Da minha parte, e trocando em miúdos, dada a magnitude da tarefa, é conveniente robustecer determinadas linhas de raciocínio e lapidar mais certas formulações. Terão se passado, então, mais de trinta anos desde a publicação de “Espaciologia”: uma objeção – o que parece ser um momento bastante propício para se analisar, com a experiência da maturidade, o quão bem certos insights de juventude resistiram (ou não) ao implacável teste do tempo. Enquanto o momento de um balanço mais ambicioso não chega, contento-me com investimentos limitados (em certos conceitos derivados, como território, “lugar” e paisagem, e na reavaliação sistemática da produção científica e filosófica publicada por outros, desde os anos 80, sobre a importância e o papel da espacialidade) e com refinamentos e mais refinamentos parciais, como os contidos em trabalhos como A6, A11, B1, B10, B15, B16, C10 e C20, além do livro que, no momento, estou elaborando (O espaço no pensamento e na práxis libertários), e sobre o qual discorrei, muito brevemente, mais para o final deste memorial.

OS ATIVISMOS URBANOS (E SUA “GEOGRAFICIDADE”)

NO MOMENTO DE SUA CRISE

A minha dissertação de mestrado versou sobre o ativismo de bairro em um momento (segunda metade da década de 1980) em que, no Rio de Janeiro e em muitas outras cidades brasileiras, eles já haviam iniciado uma trajetória descendente em matéria de capacidade de mobilização, prestígio sociopolítico e visibilidade pública. Isso eu já havia percebido perfeitamente na época, mas essa “decadência” ou “crise” viria a se tornar verdadeiramente patente mais para os fins da década, quando a minha dissertação estava sendo concluída ou já havia sido defendida. Não obstante, tais problemas jamais me sugeriram a conveniência de deixar de lado o tema; pelo contrário: era e ainda é minha convicção que, justamente nos momentos de “crise”, é essencial nos debruçarmos sobre o objeto, para nos interrogarmos sobre as razões dos insucessos e das dificuldades. Essa convicção não derivava somente de um posicionamento de natureza ética (desprezo por um certo oportunismo ou “vampirismo” que leva a que o interesse por um grupo, espaço ou movimento social se restrinja aos “momentos de glória” e de maior exposição midiática), mas também da consciência de que, cientificamente, é ao analisarmos os fracassos e os gargalos que podemos extrair algumas das lições teóricas e políticas mais importantes.

À luz disso, minha tese de doutorado (Armut, sozialräumliche Segregation und sozialer Konflikt in der Metropolitanregion von Rio de Janeiro. Ein Beitrag zur Analyse der „Stadtfrage” in Brasilien = Pobreza, segregação sócio-espacial e conflito social na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Uma contribuição para o estudo da “questão urbana” no Brasil [A1]) refletiu um interesse em perscrutar, sistematicamente, os fatores da perda de importância e das dificuldades do ativismo de bairro (ativismo favelado aí incluído) no Brasil. Fi-lo, contudo, dentro de um contexto bem abrangente, que foi o de uma preocupação com a análise da “questão urbana” no Brasil o que me fez, aliás, envolver-me com uma reflexão a respeito do próprio conceito de “questão urbana”, envolto em ambiguidades e marcado por contribuições teoricamente datadas, como o marxismo estruturalista em voga no início dos anos 70 (vide, para começar, o célebre livro de Manuel Castells, La question urbaine). Entendida por mim, em um plano bastante geral e abstrato, como o cadinho de tensões decorrente de uma percepção de certos “problemas urbanos objetivos” (déficit habitacional, segregação residencial, pobreza etc.) não de maneira fatalista ou mística, mas sim como expressões de injustiça social, daí derivando diferentes tipos de conflitos sociais, restava compreender como a “questão urbana” se realizava, concretamente, no Brasil do início da década de 90. Foi nesse momento que percebi que entender vários aspectos da dinâmica da produção do espaço urbano em metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo exigia, muito mais que levar em conta o papel dos ativismos sociais como agentes modeladores do espaço, considerar adequadamente o papel da criminalidade e da criminalidade violenta em especial os efeitos sócio-espaciais do tráfico de drogas de varejo. O prosseguimento desse interesse após o retorno ao Brasil, ao lado de uma retomada da reflexão a propósito dos fatores do ocaso do ativismo de bairro, desembocaram no livro O desafio metropolitano: Um estudo sobre a problemática sócio-espacial nas metrópoles brasileiras (A2), publicado em 2000 e agraciado, no ano seguinte, com o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira no Livro, na categoria Ciências Humanas e Educação. Em O desafio metropolitano, bem como em outros trabalhos, discuti detalhadamente as causas dessa crise, análises essas que tentarei sintetizar nos parágrafos seguintes.

Resumindo os argumentos expostos e desenvolvidos por mim em ocasiões anteriores (A2, Cap. 3 da Parte I; A6, Subcapítulo 4.2. da Parte II), há, por trás da crise, alguns fatores que são comuns aos bairros formais e às favelas, e outros que são peculiares às favelas; e há, ademais, alguns fatores que são nitidamente “datados”, ao passo que outros são mais constantes. Comece-se com os fatores da crise do ativismo de bairro da segunda metade da década de 80 que podem ser tidos como mais “datados”. São eles: a crise econômica, a migração de ativistas para partidos políticos de esquerda, a adaptação insuficiente e inadequada à conjuntura pós-regime militar e a decepção com os rumos da conjuntura política nacional após o fim do regime militar.

A crise econômica dos anos 80 obrigou muitos trabalhadores a terem mais de um emprego e a fazerem “bicos” para complementar a renda familiar, reduzindo ainda mais o tempo disponível para dedicar-se a atividades não-remuneradas como uma função na diretoria de uma associação de moradores. (Sobre a crise econômica dos anos 80, deve-se ainda dizer que ela, a partir da década seguinte, se transformou, mas não desapareceu: em vez de altas taxas de inflação como o principal fardo para os trabalhadores, altas taxas de desemprego na esteira da “reestruturação produtiva” e da adesão do país às políticas macroeconômicas de inspiração neoliberal.) Quanto à migração de ativistas para partidos políticos de esquerda, a referência é aos militantes que, após a legalização ou criação de partidos de esquerda, nos anos 80, passaram a dedicar-se mais aos partidos e menos aos ativismos, nos quais, em parte por falta de opção, buscaram abrigo e um espaço de atuação durante os anos da “distensão” e “abertura” do regime de 64.

O fator adaptação insuficiente e inadequada à conjuntura pós-regime militar remete à circunstância de que a multiplicação de canais participativos formais, a partir da segunda metade dos anos 80, exigiu uma capacidade, que muitas organizações de ativistas não conseguiram desenvolver, de combinar criativamente ações de protesto e auto-organização com diálogo institucional com o Estado. Por fim, a decepção com os rumos da conjuntura política nacional após o fim do regime militar teve a ver com a frustração derivada da morte de Tancredo Neves antes mesmo de sua posse na Presidência da República, e com a mediocridade do regime iniciado em 1985 sob José Sarney.

É bem verdade que, se a segunda metade dos anos 80 trouxe o debilitamento do ativismo de bairro, o desemprego e a escassez de moradia, nos anos 90, engendraram, sobretudo nas metrópoles, novos ativismos sociais, às vezes com fôlego de genuínos movimentos, com destaque para o ainda incipiente movimento dos sem-teto.

Entretanto, alguns velhos estorvos estão ainda aí, atravancando o caminho. Fatores que, embora tenham tido um peso na crise da “primeira geração” dos “novos ativismos (urbanos)”, representam um risco permanente e uma advertência também para a “segunda geração” que desponta no século XXI. Apenas para destacar alguns: burocratização das organizações; “caciquismo” e personalismo; autoritarismo das administrações municipais e, muitas vezes, os seus esforços de cooptação; a indiferença e o “comodismo” da base social; o “paroquialismo” e o “corporativismo territorial”, a “politofobia”.

A burocratização das organizações esteve associada, na virada dos anos 80 para os anos 90, ao problema da adaptação inadequada à conjuntura pós-regime militar, com a tentativa de algumas entidades, normalmente federações, de adotarem um “figurino ONG”, abandonando esforços de mobilização de massas em favor de um papel de discussão e co-implementação de políticas públicas estatais. A burocratização se estabelece quando uma organização de ativistas começa a funcionar como uma “repartição pública”, um apêndice do Estado, e, internamente, seus líderes se comportam como “funcionários” personalistas e “caciques”, afastando-se mais e mais da base social e comprometendo a força social do ativismo. Por falar em “caciques”: “caciquismo” e personalismo dizem respeito ao comportamento autoritário e egocêntrico de não poucos líderes de associações de moradores. Isso, aliás, ajuda a evidenciar as contradições de um ativismo que, mesmo tendo agasalhado práticas genuinamente democráticas, não esteve imune à reprodução, especialmente nas associações de base, da heteronomia predominante na sociedade e simbolizada pelo aparelho de Estado. Com autoritarismo das administrações municipais, de outra parte, se faz referência aos estragos provocados pela postura de não poucas administrações de ignorar os ativismos mais “espontâneos” e buscar esvaziá-los, seja reconhecendo legitimidade apenas nos políticos eleitos e em canais “participativos” oficiais, recusando interlocução com os ativismos, seja buscando “aparelhar” e controlar as entidades associativas. A cooptação de líderes e organizações, de sua parte, é uma postura muitas vezes ainda mais nociva que o autoritarismo, pois, se este pode, às vezes, suscitar resistência, a cooptação desmobiliza e desarma, e até mesmo desmoraliza, com consequências nefastas de longo prazo para a auto-organização da sociedade. Indiferença e “comodismo” da base social são outro problema, muitas vezes bastante relacionado com os anteriores: quando os ativistas “orgânicos” permanecem, durante um período de tempo excessivo, circunscritos a uma pequena minoria, que se renova muito pouco ou nada, dois riscos existem: o de uma “fadiga dos ativistas”, que se cansam de “carregar a organização nas costas”, e o de um estímulo adicional a fenômenos como “caciquismo”, burocratização e cooptação.

Quanto ao “paroquialismo” e o “corporativismo territorial”, deve-se dizer, antes de mais nada, que o corporativismo e a mentalidade que o ampara possuem, no Brasil e em outros países do mundo ibérico, uma longa tradição, para além do ambiente sindical. Essa mentalidade incentiva e nutre o “paroquialismo”, ou seja, os horizontes estreitos de exame de um problema e das condições de sua superação (reclamar do “desinteresse” do Estado pela rua, pelo loteamento ou pela favela em que se mora sem enxergar os determinantes mais profundos da tal da “falta de vontade política” e sem perceber a necessidade de articulações de luta em escala que vá além da microlocal), suscitando atitudes de aversão ou desconfiança à participação de indivíduos “estranhos” ao bairro (“bairrismo”) e dificultando parcerias. O espaço, que, como fator de aglutinação, como referência para a mobilização e a organização sociais, não necessariamente atrapalha, acaba, dependendo da predominância de formas ideológicas de se lidar com a territorialidade, sendo um embaraço para que se transcenda a luta de bairro rumo a uma luta a partir do bairro (o tema foi bastante explorado em minha dissertação de mestrado e, em seguida, tangenciado em C2; voltei a ele em A1 e A2, em meio a uma discussão sobre as causas da crise do ativismo de bairro, e, mais tarde, em um contexto bem mais amplo, em A6).

Por fim, a “politofobia”, que anda de mãos dadas com o paroquialismo e o corporativismo territorial, não se confunde com o apartidarismo, muitas vezes mais declarado que respeitado pelas associações de moradores ao longo das últimas décadas. Ela tem a ver, isso sim, com uma profunda “despolitização”, passando-se facilmente de uma desconfiança em relação aos políticos profissionais à rejeição pura e simples de temas tidos como “políticos”.

No que tange à crise dos ativismos urbanos, porém, o seu lado mais dramático não se encontra ou encontrou nos bairros comuns, da “cidade formal”, mas sim nas favelas. Sobre isso, discorrerei mais à frente, pois, muito embora se trate de tema que comecei a focalizar durante a pesquisa de minha tese de doutorado, e que foi sistematicamente focalizado em O desafio metropolitano.

A “MACROTEORIA ABERTA” DO DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ESPACIAL:

PRIMEIROS ESBOÇOS

Talvez o título desta seção soe pomposo, mas espero poder tranquilizar o leitor. Retomando o esclarecimento que fiz na Introdução, cabe grifar e repisar o seguinte ponto: não me proponho e jamais me propus a “criar” uma nova macroexplicação para a dinâmica social, “produção do espaço” aí incluída. Como pretendo mostrar, já encontrei os alicerces metateóricos (e também vários elementos propriamente teóricos) em larga medida lançados; e, a bem da verdade, nem mesmo com relação ao restante do edifício tenciono fornecer mais do que alguns tijolos. Para ser franco, vejo o meu papel basicamente como o de alguém que, a partir das necessidades de um pesquisador, “traduz” as contribuições (meta)teóricas mais gerais, que mencionarei a seguir, para o ambiente e as circunstâncias da investigação concreta e sistemática. Não obstante, também não abro mão de propor uma certa retificação do próprio material que encontrei, e precisamente graças à minha dupla condição de geógrafo e de brasileiro: é que o enfoque (meta)teórico que me tem servido de base e inspiração, a despeito de sua extraordinária potência, padece, em sua origem, de dois vícios, a negligência para com o espaço e um indisfarçável eurocentrismo. Porém, antes de entrar nesses assuntos, é conveniente situar o leitor em relação a como tudo isso se foi inserir em minha biografia acadêmica.

De um ângulo metateórico (político-filosófico e ético), iniciei o meu processo de afastamento do marxismo com o qual havia travado algum contato antes mesmo de entrar para a universidade já em 1984. Posso dizer que, em 1982, 1983 e boa parte de 1984, eu me considerava um marxista de algum tipo, ainda que heterodoxo: no plano intelectual, me identificava sobretudo com os autores menos dogmáticos do chamado “marxismo ocidental”, como Henri Lefebvre e a Escola de Frankfurt (só vim a descobrir os “renegados” Georg Lukács e Karel Kosik, assim como Edward Thompson e outros tantos, um pouco mais tarde, em meados dos anos 80); no plano prático-político, no entanto, ainda admirava Lenin, e cheguei a ter uma aproximação com o trotskismo e tinha uma boa interlocução com alguns militantes, muito embora não tenha propriamente militado em nenhuma organização. Além disso, “devorei”, durante dois anos e meio ou um pouco mais, boa parte dos clássicos do marxismo, a começar por Marx e Engels. Todavia, uma insatisfação crescente, tanto com aspectos propriamente intelectuais do materialismo histórico, tal como tipicamente entendido (economicismo, teleologismo etc.), quanto com aspectos da prática política do marxismo militante (o stalinismo, esse eu rejeitei de partida, mas também o trotskismo já me parecia, então, problemático), me levaram a ir redefinindo paulatinamente a minha identidade. A leitura sistemática da vida e obra de personagens do anarquismo clássico, iniciada por volta de 1984, não chegou a me empolgar, devido às insuficiências e à falta de densidade teórica da maior parte dos escritos; certos insights, como a denúncia, por Bakunin, do “autoritarismo” marxista, causaram-me, porém, duradoura impressão. Em algum momento de 1984 a ruptura estava completa, mas eu ainda não sabia exatamente o que colocar no lugar. Intuitivamente, eu sabia que, para mim, romper com o marxismo só poderia significar romper com ele “pela esquerda”, e jamais “pela direita”. Onde estava, contudo, a alternativa?... Ficar em uma espécie de “limbo” político-filosófico era uma possibilidade que me atormentava.

Conquanto eu tivesse comprado o livro A instituição imaginária da sociedade ainda em fins de 1983, posso dizer que só travei verdadeiramente contato com a obra filosófica de Cornelius Castoriadis cerca de um ano depois. Não tanto por ter achado o livro “difícil”: não foi bem esse o caso, ao menos não com respeito à primeira parte, em que o autor submete o marxismo a uma crítica implacável, e que li sem dificuldades. Para ser sincero, o que houve foi que hesitei em aceitar, de pronto, a rejeição do marxismo ali contida. Uma rejeição fundamentada, mas inquietante; semelhante, em tom, às denúncias e objeções trazidas pelo anarquismo clássico, mas expressa de modo muito mais profundo, complexo e erudito. O efeito inicial da leitura foi atordoante. Por isso, o livro nem chegou a ser lido por inteiro: após o primeiro contato, ficou ele descansando, por muito tempo, em minha estante, não tendo sido novamente tocado por muitos meses. No segundo semestre de 1984, porém, meu espírito estava preparado para apreciar uma mensagem tão desconcertante. A partir daí, todas as contribuições críticas de outros autores relativamente ao marxismo, ou pareceram-me superficiais (quanto aos ataques conservadores, nem sequer os menciono, embora nunca tenha me recusado a ler seus principais autores, como um Raymond Aron ou um Karl Popper, que reputo como leituras obrigatórias), ou, então, se me afiguravam como parciais ou meramente complementares em comparação com a monumental e original obra de Castoriadis (é o caso de autores que, a despeito disso, admiro muitíssimo e se tornaram muito importantes para mim, como E. Thompson, J. Bernardo, M. Foucault, C. Lefort, F. Guattari e outros mais). O projeto de autonomia, tal como discutido por Castoriadis, foi a chave com a qual passei a abrir ou tentar abrir várias portas, por minha conta e risco.

O “abrir portas” operou-se, contudo, de modo muito gradual. Hoje, olhando retrospectivamente, penso que o meu trabalho, no que nele há de mais característico, pode ser definido, inicialmente, como a incorporação do legado filosófico de Castoriadis, de acordo as minhas próprias necessidades e as minhas particularidades profissionais e histórico-espaciais (um cientista interessado na dimensão espacial da sociedade, nascido no Brasil em 1963). Por outro lado, desde o começo as minhas pretensões não se restringiam a algo tão passivo como uma pura “incorporação” daquele legado − e não somente porque eu sempre considerei contraditório com uma postura autonomista qualquer tipo de “veneração” acrítica ou “idolatria”, cabendo-me, portanto, usar do direito de discordar ou levantar ressalvas relativamente a Castoriadis sempre que achasse necessário. A questão é que, além disso, por mais que a obra filosófica de Castoriadis iluminasse o meu próprio trabalho, os meus interesses imediatos enquanto geógrafo de formação e pesquisador eram, forçosamente, distintos dos dele. Meu “projeto intelectual” (a expressão soa afetada, eu sei, mas com isso quero referir-me simplesmente aos objetivos de longo prazo de meu trabalho), assim, passava pelo desenvolvimento de uma abordagem não-marxista da mudança sócio-espacial (apesar de dialogar intensamente com autores marxistas fundamentais, como H. Lefebvre, M. Castells, D. Harvey e E. Soja, alguns deles bastante admirados por mim até hoje) (10), refletindo de uma maneira alternativa sobre os vínculos entre relações sociais e espaço. Uma tal empreitada, ainda que buscasse inspiração filosófica em Castoriadis, não poderia com ele dialogar diretamente: uma das principais lacunas da obra do autor greco-francês, como pude constatar desde cedo, é justamente a marginalíssima atenção dada por ele à dimensão espacial da sociedade. Essa tarefa se me apresentava sob medida para um geógrafo.

Um diálogo mais maduro com as ideias de Castoriadis, mais exigente e menos restrito a um mero “beber na fonte”, só começou para valer, em todo o caso, na década de 90. No Cap. 3 da Parte I de meu livro A prisão e a ágora: Reflexões sobre a democratização do planejamento e da gestão das cidades (A6) ofereci, pela primeira vez, quase um “inventário” daquilo que, a meu ver, são certas lacunas e deficiências da obra de Castoriadis (sem que isso, no entanto, implicasse ou implique negar a minha enorme dívida e a permanência de minha afinidade essencial com essa obra); refletir sobre essas lacunas e deficiências foi, de toda sorte, algo que foi sendo amadurecido ao longo da década de 90 e do começo da década seguinte. Antes disso, nos anos 80 e até o começo dos 90, eu não estava maduro para nem sequer para começar a enfrentar tais questões.

Data também desse período o início da “internalização teórica” da consciência de que as peculiaridades das circunstâncias histórico-geográficas em que um determinado autor escreve (sua língua, sua cultura, as vicissitudes e as potencialidades sociopolíticas de sua época...) não devem ser escamoteadas ou negadas; precisam, na verdade, ser assumidas e refletidas, caso não se queira que a busca de um significado “universal” para o próprio trabalho no campo das ciências sociais se circunscreva, no fundo, a uma imitação ou reprodução servil de ideias elaboradas em outros lugares e tempos, por autores embebidos em culturas e preocupações às vezes muito diferentes. Mas não foi ainda por essa época, e sim somente no decênio seguinte, que descobri e comecei a dar maior atenção a certos autores latino-americanos que iriam me instigar e inspirar, como o brasileiro Darcy Ribeiro (RIBEIRO, 1987 e 1995) no caso deste, uma “redescoberta”, pois já o havia estudado na década anterior , o argentino (radicado nos EUA) Walter Mignolo (MIGNOLO, 2003) e o uruguaio Raúl Zibechi (ZIBECHI, 1999, 2003, 2007 e 2008), profundamente empenhados em refletir sobre as potencialidades, sobre a complexidade e sobre os problemas cultural-identitários (Ribeiro e Mignolo) e sociopolíticos (Zibechi) das sociedades de nosso continente.

Não por qualquer espécie de “nacionalismo”, e sempre evitando cometer qualquer tipo de provincianismo teórico-conceitual, posso dizer, de todo modo, que, a partir desse instante, a consciência teórico-metodológica das particularidades de minha situação como pesquisador brasileiro e latino-americano, habitante de um país semiperiférico com características culturais específicas e em parte fascinantes, passou a estar muito mais presente em meu trabalho do que havia estado até então. É esse o momento, pode-se dizer, em que, no que tange à minha formação, sempre exposta a tensões entre vivências locais fortes e indeléveis (especialmente a minha infância e adolescência no Rio de Janeiro) e a experiência de “respirar os ares do mundo” (que começara, na minha imaginação, já com os livros, na década de 70, indo se concretizar com o meu doutorado na Alemanha, entre 1989 e 1993, e depois com experiências variadas em diversos países, na qualidade de pesquisador, professor, conferencista e expositor em congressos), a relação entre o “particular” e o “geral” se torna mais “equilibrada”, com um alimentando e fustigando intensamente o outro para provocar, no frigir dos ovos, a reposição constante da interrogação: “qual é, afinal, o meu papel como cientista?...”. Essa questão, devidamente contextualizada biográfica e histórico-culturalmente, está longe de ser trivial. Para mim, na verdade, ela tem sido motivo de angústia. Ao mesmo tempo em que somos socializados academicamente com base em uma exposição intensa a ideias europeias (e estadunidenses), seja no campo propriamente científico, seja no terreno filosófico, as achegas trazidas por intelectuais não-europeus costumam ser, com raras exceções, e pelo menos no que diz respeito à produção teórica, tacitamente subestimadas, secundarizadas. Mesmo em um país como o Brasil, e mesmo no âmbito do pensamento crítico, o mais comum é acabarmos acreditando que, de fato, o nosso papel é o de consumidores de reflexões de fôlego trazidas de fora, as quais possam nos ajudar a entender melhor a nossa própria realidade e a conduzir as nossas investigações empíricas. Os limites e os riscos de um exagero, quanto a isso, poucas vezes são seriamente discutidos, e até parece que problematizar essa situação teria, necessariamente, algo a ver com provincianismo ou desinteresse pelo diálogo com o Outro (Outro que, diga-se de passagem, quase nunca é um Outro mexicano, sul-africano ou peruano...). No longo prazo, introjeta-se uma imagem que, ao mesmo tempo que conserva uma certa divisão internacional do trabalho acadêmico “naturalizada” pela maioria dos pesquisadores europeus e estadunidenses, solapa a autoestima e aprisiona as potencialidades do pesquisador brasileiro (ou colombiano, chileno etc.). Não é acidental que “teoria” e “teórico” estejam, entre nós, quase que em vias de se consolidar como termos pejorativos ou suspeitos: ou são tomados como expressões de distanciamento da realidade ou, então, são vistos como dizendo respeito a coisas muito pretensiosas, além do nosso alcance.

Quanto à tarefa de contribuir um pouco para desenvolver uma abordagem libertária da mudança sócio-espacial, foi também apenas na década de 90 que, perseguindo a trilha entrevista em “Espaciologia”: Uma objeção, comecei a dar corpo a uma abordagem alternativa mais consistente. Essa abordagem, denominei-a “macroteoria aberta” do desenvolvimento sócio-espacial, designando por isso um enfoque basicamente procedural da mudança sócio-espacial, fundado metateoricamente sobre o princípio de autonomia (que constitui, no fundo, quase que o único conteúdo substantivo, histórica e culturalmente falando, desse arcabouço teórico). A rigor, essa “macroteoria aberta” é uma ferramenta para escavar e explorar as possibilidades de pensar os vínculos entre espaço geográfico e relações sociais, dentro de uma perspectiva de mudança para melhor (superação de obstáculos e gargalos), sem recorrer às usuais “muletas” das diversas teorias do desenvolvimento, mormente nos marcos da ideologia capitalista do desenvolvimento econômico: etnocentrismo (eurocentrismo), teleologismo e economicismo. Em vez de buscar definir um conteúdo específico para o “desenvolvimento”, como sói acontecer, a minha intenção tem sido a de propor, discutir e testar princípios e critérios tão abertos (mas também tão coerentes) quanto possível, de maneira que a definição do conteúdo da “mudança para melhor” seja deliberadamente reservado como um direito e uma tarefa dos próprios agentes sociais, e não do analista. Por dizer respeito à complementação de um enfoque metateórico já existente, a abordagem do desenvolvimento sócio-espacial inspirada na Filosofia castoriadiana da autonomia constitui, também ela, uma “macroteoria”, ou, pelo menos, um esboço de “macroteoria”; e, por ser basicamente procedural e não substantiva, pareceu-me merecer o adjetivo “aberta”. Essa opção por um enfoque procedural, sublinhe-se, é, na minha compreensão, a melhor saída para se livrar o debate em torno da mudança social (sócio-espacial) de seu usual ranço etnocêntrico, e, por tabela, igualmente de seus não muito menos usuais vícios do etapismo e do economicismo, que geralmente derivam do olhar eurocêntrico.

Esclareça-se, a esta altura, um pouco melhor: de que trata, afinal, o “desenvolvimento sócio-espacial”?

Vou me permitir resumir algumas considerações que teci em meu livro A prisão e a ágora (A6). Se se tomar o termo “desenvolvimento”, simplesmente, como um cômodo substituto da fórmula transformação social para melhor, propiciadora de melhor qualidade de vida e maior justiça social, sem presumir ser ela incapaz de ser redefinida em termos não-etnocêntricos, não-teleológicos e não-economicistas, abre-se a seguinte perspectiva diante dos nossos olhos: enquanto houver heteronomia, enquanto houver iniquidades, pobreza e injustiça, enquanto houver relações de rapina ambiental em larga escala (em detrimento de interesses difusos, mas particularmente em detrimento de determinados grupos e em benefício imediato de outros), fará sentido falar em implementar uma mudança para melhor na sociedade, rumo a mais autonomia individual (capacidade individual de decidir com conhecimento de causa e lucidamente, de perseguir a própria felicidade livre de opressão) e coletiva (existência de instituições garantidoras de um acesso realmente igualitário aos processos de tomada de decisão sobre os assuntos de interesse coletivo e autoinstituição lúcida da sociedade, em que o fundamento das “leis” não é metafísico, mas sim a vontade consciente dos homens e mulheres).

O projeto de autonomia, tal como descortinado por Cornelius Castoriadis, é, porém, um lastro metateórico, filosófico. Para ser tornado operacional, do ponto de vista da pesquisa e das necessidades de cientistas, e especialmente de geógrafos de formação, a interrogação filosófica que está aí embutida (o que é uma sociedade justa?) precisa ser desdobrada em parâmetros e em indicadores que lastreiem as análises de detalhe e o estudo de situações e processos concretos (de políticas públicas promovidas pelo Estado a dinâmicas de movimentos sociais). (11) O projeto de autonomia consiste em uma “refundação”/reinterpretação radical, por assim dizer, do projeto democrático, buscando inspiração na democracia direta da pólis grega clássica, ainda que sem ignorar-lhe os defeitos (notadamente a ausência de um elemento universalista, evidente diante da escravidão e da não-extensão às mulheres dos direitos de cidadania) e sem clamar, ingenuamente, por uma simples transposição de instituições da Antiguidade para um contexto sócio-espacial contemporâneo. Ao mesmo tempo, no meu entendimento, a discussão sobre a autonomia, no sentido castoriadiano, se inscreve, como eu já disse, na tradição mais ampla do pensamento libertário, atualizando-a.

O pensamento autonomista castoriadiano foi edificado no bojo de uma poderosa reflexão crítica tanto sobre o capitalismo e os limites da “democracia” representativa quanto sobre a pseudoalternativa do “socialismo” burocrático, visto como autoritário e, mesmo, tributário do imaginário capitalista em alguns aspectos essenciais. Ainda que a abordagem autonomista possa ser vista, em parte, como uma espécie de “herdeira moral” do anarquismo clássico (essa é a minha interpretação), em sua dupla oposição ao capitalismo e ao “comunismo autoritário”, seria, no entanto, incorreto tê-la na conta de uma simples variante anarquista: divergindo da tradição do anarquismo, redutora contumaz do poder e da política ao Estado, isto é, ao poder e à política estatais, compreende-se que uma sociedade sem poder algum não passa, conforme Castoriadis lembrou (CASTORIADIS, 1983), de uma “ficção incoerente”.