-

Título

-

DIRCE MARIA ANTUNES SUERTEGARAY

-

Nome Completo

-

DIRCE MARIA ANTUNES SUERTEGARAY

-

História de Vida

-

Biografia de Dirce Maria Antunes Suertegaray

1 DETALHES BIOGRÁFICOS E CONTEXTO TEÓRICO

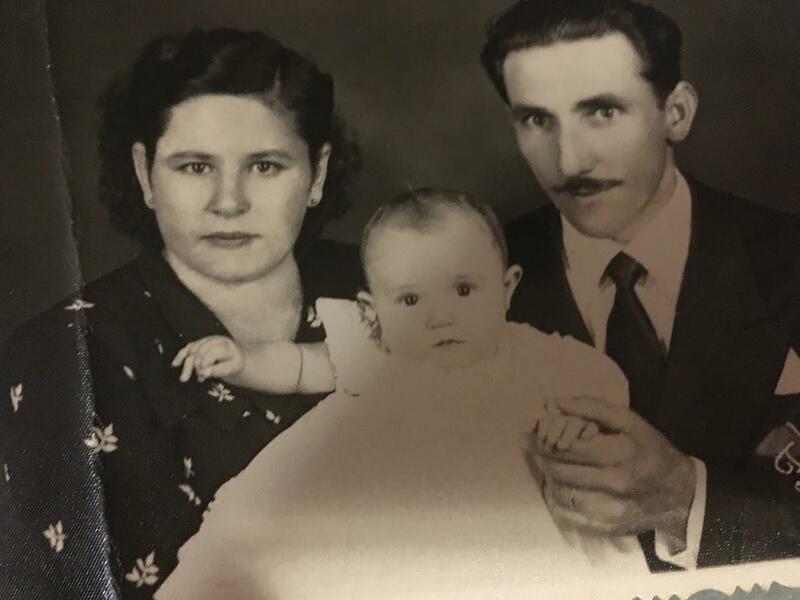

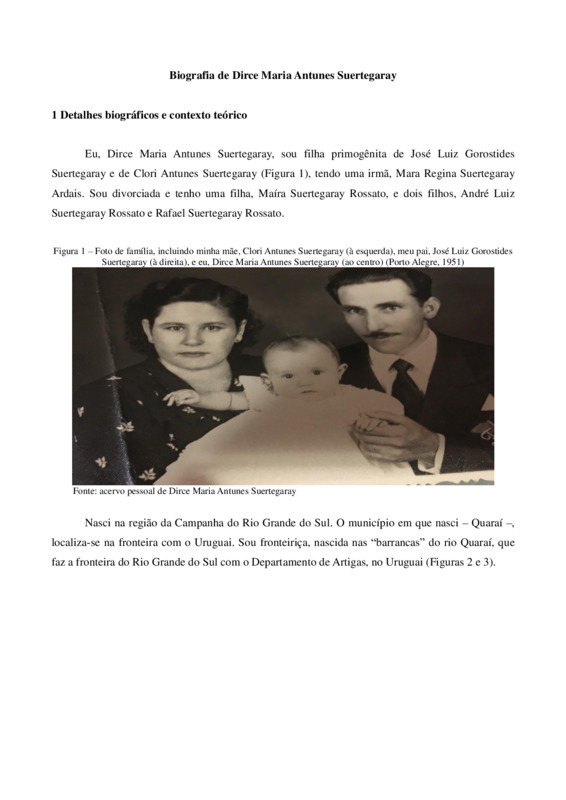

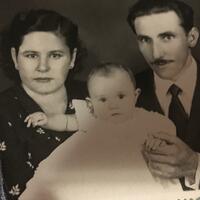

Eu, Dirce Maria Antunes Suertegaray, sou filha primogênita de José Luiz Gorostides Suertegaray e de Clori Antunes Suertegaray (Figura 1), tendo uma irmã, Mara Regina Suertegaray Ardais. Sou divorciada e tenho uma filha, Maíra Suertegaray Rossato, e dois filhos, André Luiz Suertegaray Rossato e Rafael Suertegaray Rossato.

Nasci na região da Campanha do Rio Grande do Sul. O município em que nasci – Quaraí ‒, localiza-se na fronteira com o Uruguai. Sou fronteiriça, nascida nas “barrancas” do rio Quaraí, que faz a fronteira do Rio Grande do Sul com o Departamento de Artigas, no Uruguai (Figuras 2 e 3).

Eu sou filha de um comerciante, ainda que tenha nascido no campo. Meu pai possuía, lá onde nasci, um armazém de secos e de molhados (uma “venda”, no linguajar popular), que comercializava alimentos (arroz, açúcar, farinha, feijão, erva-mate), fumo de corda, cachaça, salame, vinho, doces, tecidos em geral, homeopatias, alparcatas, abajures, armarinhos e muitas outras coisas.

Vivi nesse lugar, até os oito anos. Era o lugar das antigas charqueadas. A região em que nasci, no município de Quaraí, se chama Saladeiro, palavra espanhola que designa charqueada. Ali, existiam dois grandes saladeiros, o São Carlos e o Novo São Carlos. Ambos produziam, da carne, o charque, que era vendido para o Uruguai. Estes saladeiros pararam suas atividades, nos anos 1930. Depois, fomos, minha família (pai, mãe e irmã) e eu, morar na cidade de Quaraí e, passado um tempo, morei dois anos em Artigas, no Uruguai.

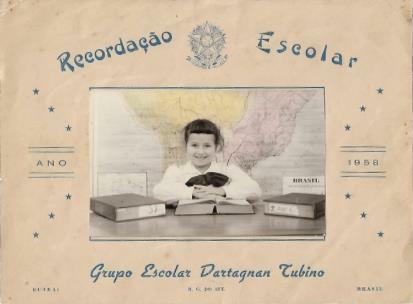

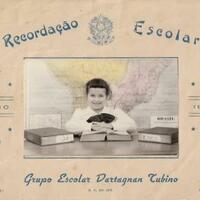

Cursei o primário e o ginásio em Quaraí (Figuras 4 e 5); sempre, em escola pública.

No Ensino Médio ‒ considerando que Quaraí é uma cidade bastante pequena, que, hoje, tem em torno de 23 mil habitantes e que está regredindo, em termos de população, segundo o censo do IBGE –, deixei a cidade, com 15 anos, para estudar. Naquela época, poderia escolher entre as modalidades Científico, Clássico e Normal. Optei por cursar a Escola Normal.

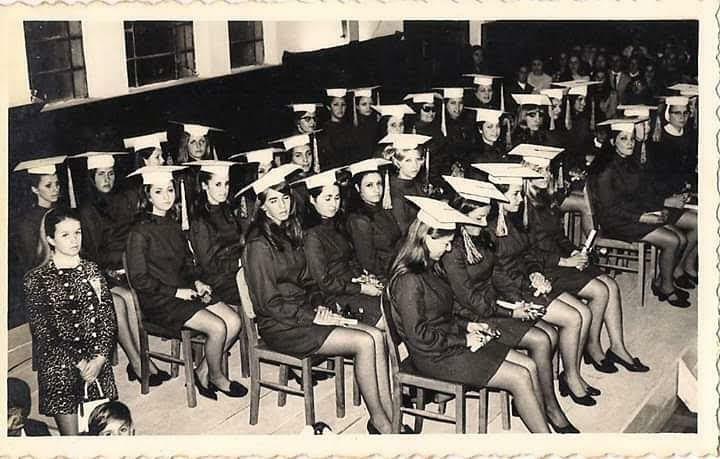

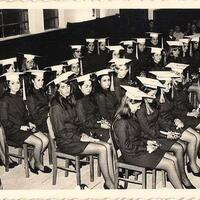

Cursei um ano e meio de Escola Normal, em Uruguaiana, na Escola Elisa Ferrari Valls. Como desejava continuar estudando e fazer um curso superior, o único caminho seria ir para outra cidade. Mudei-me para Santa Maria, aos 16 anos, e, lá, conclui a Escola Normal, no Instituto Olavo Bilac (Figura 6).

Em 1969, prestei vestibular para o curso de Geografia da Universidade Federal de Santa Maria. À época, só existia o curso de Licenciatura em Geografia. Formei-me e me dediquei à profissão de professora, e nunca fiz o curso de Bacharelado. Portanto, eu não sou Bacharel em Geografia, mas, sim, professora de Geografia (Figura 7).

Esses foram os anos 1950 e 1960 e o início dos anos 1970. Na década de 1950, vivi praticamente no campo e, nesse tempo, minha vida de criança foi brincar com o que o lugar oferecia, incluindo tomar banhos de rio, montar fazendinhas de gado com ossos, andar de balanço rústico (feito de corda e com assento de pelego) e escalar as ruinas do saladeiro, que compunham o pátio de minha casa, entre outras brincadeiras. Na década de 1960, vivi em Quaraí e, em parte, na cidade de Artigas, no Uruguai. No início dessa década, iniciava o Ginásio e, além de estudar, vivia os inícios da adolescência e da vida política estudantil. Durante os anos 1960, vivi a inauguração de Brasília; a vitória eleitoral de Jânio Quadros (o vassourinha) e de João Goulart, presidente e vice-presidente do Brasil, respectivamente; a renúncia do Jânio Quadros; o impedimento do vice João Goulart de assumir a presidência; o movimento denominado Legalidade (de 1961), cuja liderança foi de Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, que desencadeou uma resistência, garantindo a posse de Jango (João Goulart) na presidência da República; o golpe militar de 1964 e a Ditadura Militar. Em 1969, ingressava na UFSM, sob o Ato Institucional nº 5, aprovado em dezembro de 1968 pelo governo Médici, dando início aos chamados anos de chumbo.

Também nessa década, joguei vôlei, dancei, fiz carnaval, viajei e tive muitos amigos em Quaraí, no Brasil, e em Artigas, no Uruguai. Assisti à peça de teatro Hair, em São Paulo, ouvi os Beatles e os Rollings Stones, ouvi bossa nova, assisti aos surgimentos da MPB e da Tropicália, à luta contra o racismo, ao avanço do feminismo, ao movimento contra a guerra do Vietnã, ao maio de 1968, à chegada do homem à Lua, entre tantos outros acontecimentos.

Os anos 1970 iniciaram sombrios, com projetos de mudanças na universidade, com a implantação dos acordos MEC-Usaid, com a reforma universitária, com a reforma dos ensinos Fundamental e Médio, com perseguições, com prisões, com torturas e com exílios. Havia desaparecidos no Brasil, no Uruguai, na Argentina, e havia o amigo uruguaio, preso, que não voltou...

Mas a década de 1970 também acompanhou minha formatura no curso de Geografia, meu primeiro emprego como professora, no Colégio Santa Maria, meu início de carreira no ensino superior, na FIDENE-Unijuí, meu curso de mestrado, na USP, e meu regresso à Santa Maria, como professora colaboradora da UFSM (1978).

2 A ESCOLHA PELA GEOGRAFIA

No pior período da Ditadura Militar, cursei Geografia na Universidade Federal de Santa Maria. E, lá, nada, absolutamente, se ouvia falar sobre o que vivíamos. O curso de Geografia, no qual me formei, ensinava uma Geografia descritiva, banal, digamos, sem nenhuma discussão, sem construção política e/ou sem engajamento social. No final do meu curso, ao redor de 1972, começaram a emergir algumas discussões, por conta da reorganização dos diretórios acadêmicos, no sentido de revigorar a política. Além disso, participei no MUSM (Movimento Universitário de Santa Maria), em que se discutia política, entremeada pelo cristianismo (os coordenadores eram dois padres católicos, professores universitários do curso de Filosofia). As disciplinas fortes do curso, que nos permitiam ampliar o conhecimento, eram: geomorfologia, geologia, pedologia, climatologia, biogeografia e mineralogia. Ou seja, o “forte” da UFSM era a Geografia Física. Entre elas, meu interesse foi sendo direcionado para a Geomorfologia, ministrada pelo brilhante professor Ivo Lauro Müller Filho, cujas aulas, sem dúvida, estimulavam a todos, a partir de suas atividades de campo, de seu conhecimento e, sobretudo, de suas aulas, ilustradas com desenhos, com croquis, com perfis, que nos permitiam compreender melhor as formas, os processos e as estruturas e suas transformações, no âmbito da Geografia. Seus desenhos expressavam sequencialmente a temporalidade. Nesse contexto, minha opção, sem a menor dúvida, foi pela Geomorfologia.

Entre a escolha pela Geomorfologia e o prosseguimento dos estudos, cabe dizer que, seis meses depois de formada, fui contratada pela atual Unijuí (antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí (FIDENE), para ensinar Cartografia no curso de Geografia. Trabalhei num departamento interdisciplinar (de Ciências Sociais). Nele, trabalhavam o Frei Mathias (Mário Osório Marques), Dinarte Belatto, Helena Callai, Jaime Callai, Danilo Lazarotto, José Miguel Rasia, entre tantos outros nomes. Constituía-se um departamento vinculado à FFLCH, com professores atuantes em várias áreas, como Educação, Filosofia, Economia, Antropologia, História, Geografia, Sociologia, Estatística. Esse grupo era muito jovem, à época, com maioria na faixa dos 22 aos 30 anos. Era um grupo que estudava. Ao chegar lá, eu era uma página em branco, do ponto de vista da discussão dos teóricos das humanidades e da leitura da realidade social.

A instituição tinha uma postura crítica, frente à realidade brasileira, além de um trabalho comunitário como base educacional. Nas reuniões de departamento, os professores selecionavam textos clássicos da Filosofia, da Antropologia, da Sociologia e esses textos eram lidos e discutidos, coletivamente. Este espaço foi a minha segunda universidade. Com estes colegas, li Kant, Conte, Weber, Marx e Engels, entre tantos outros, que começaram a modificar minha maneira de ver o mundo. Na FIDENE, entrei em crise com minha opção pela Geomorfologia.

Já estávamos na metade dos anos 1970 e comecei a me questionar, se deveria prosseguir o meu caminho, anteriormente definido, e vir a ser uma geomorfóloga, ou se deveria abandonar tudo e seguir na Geografia Humana. Isso perdurou pelo tempo em que fiquei na FIDENE. Entretanto, como trabalhava com a Geografia Física, a FIDENE, que tinha uma política de aperfeiçoamento pessoal, possibilitou-me o acesso ao mestrado, mas na área da Geografia Física, que era a demanda da instituição. Assim, retomo meu interesse pela Geomorfologia e me licencio da instituição, para fazer o mestrado. Ainda que a dissertação tenha ficado na gaveta, ou na prateleira, tratava da questão da erosão do solo, em decorrência da ocupação das encostas do planalto Meridional do Rio Grande do Sul, em zonas de pequenas propriedades, de colonização italiana e/ou alemã. Fiz essa leitura, a partir do limite de uma bacia hidrográfica, na escarpa, mais a oeste do planalto, que converge para a Depressão Central ‒ a bacia do rio Toropi. Neste trabalho, já ficava explícito meu interesse pela articulação entre natureza e sociedade. A análise foi pautada pelas formas, com que os colonos trabalhavam a terra, sob forte estímulo de incentivos fiscais, visando à expansão da cultura da soja, processo que promovia, devido às dimensões de suas propriedades e à necessidade de obterem maior renda, o desmatamento de suas pequenas parcelas, cuja localização em lugares íngremes favorecia à erosão.

3 - OS ANOS 1980, 1990 E 2000...

Nos anos 1980, assumo, na UFSM, como professora efetiva, permanecendo, concomitantemente, até 1982, como professora horista, na FIDENE. Concluo o mestrado na USP, em 1981. Casada, nessa época, meu marido cursava Medicina Veterinária na UFSM e, ao se formar, vem trabalhar em Porto Alegre. Em 1983, solicito afastamento da UFSM, para realizar o doutorado na USP e, em 1985, sou transferida para a UFRGS, sob a legislação que facultava o acompanhamento do cônjuge.

Nessa década, intensificam-se minhas atuações profissional e política. Participo da AGB local da secção Porto Alegre, atuando como secretária em uma gestão e como diretora, em outra, e início a participação nas gestões coletivas da AGB nacional. Da mesma forma, participo do movimento docente, junto à ADURGS, enquanto representante do Instituto de Geociências da UFRGS. Penso que estas duas participações, na AGB-POA e na ADURGS, foram fundamentais, para ampliar minha atuação política, fazendo com que, na continuidade, tomasse parte em três diretorias nacionais da AGB (uma, como secretária; outra, como Vice-Presidenta; e uma última, como Presidenta), enquanto, internamente, na UFRGS, estivesse ocupado, entre outros cargos, a Vice-Direção do Instituto de Geociências. Merece ser citado, ainda, o envolvimento com a discussão ambiental em Porto Alegre, emergente, nessa década, sobretudo, na ampliação do debate com a população porto-alegrense, a partir de uma pesquisa construída por mim, em parceria com João Osvaldo R. Nunes (bolsista de Iniciação Científica, à época), e da discussão e dos encaminhamentos, relativos aos cursos de Licenciatura e de Estudos Sociais. Ainda nessa década, em 1988, concluo o curso de doutorado.

Também nos anos 1980, além das atividades profissionais, tive minha filha (em 1978) e meus filhos (em 1981 e em 1985).

Ainda em 1988, fui chamada a compor chapa na eleição da AGB, como segunda secretária, na gestão de Arlete Moysés Rodrigues. A gestão se encerrou, em 1990, no Encontro de Salvador da AGB. Em 1992, fui chamada, já ao final da assembleia, para assumir o cargo de Vice-Diretora na gestão do Zeno Crossetti. Ao finalizar a gestão, em 1994, considerei cumprida a minha missão, junto à AGB.

No início da década de 1990, o casamento se desfaz e, por necessidade familiar, tomei a decisão de me afastar do envolvimento na AGB, ainda que permanecesse com cargos administrativos na UFRGS (na Vice-Direção do Instituto de Geociências, na coordenação da Graduação e na chefia de departamento), além de continuar com participações em fóruns, em câmaras e em comissões internas. Retorno à AGB no Encontro de Florianópolis (2000), pois, nesse momento, estava sem nenhum compromisso/cargo acadêmico e meus filhos já estavam crescidos e iam, gradativamente, tornando-se independentes.

Chamada por Carlos Walter Porto-Gonçalves e por Bernardo Mançano Fernandes para uma reunião política, saio da reunião de Florianópolis como candidata à presidência da AGB-DEN. Eleita, assumo mais dois anos na AGB (2000/2002), agora, como Presidenta.

Ao encerrar a gestão na presidência da AGB, fui convidada pelo colega Maurício de Abreu para compor a comissão de avaliação da CAPES. Num primeiro momento, relutei em aceitar, mas fui convencida por Maurício, quanto à importância de participar em comissões dessas instâncias. Aceito o convite e permaneço atuando na CAPES entre 2002 e 2004, como membro da Comissão, e entre 2005 e 2007, como coordenadora de área, juntamente com o colega Ariovaldo Umbelino de Oliveira, coordenador-adjunto.

Atuando, desde 1985, como professora de Geografia na UFRGS, crio, coletivamente, nos anos de 1990 e de 2000, juntamente com os colegas Álvaro Heidrich, Nelson Rego, Roberto Verdum, Rosa Medeiros, entre outros, o curso noturno de Geografia (1993), o curso de mestrado em Geografia (1998) e o curso de doutorado em Geografia (2004). Do projeto inicial do mestrado participaram os colegas externos Helena Callai, José Vicente Tavares, entre outros. A pesquisa foi se desenvolvendo, sempre, com a participação de alunos da graduação (IC) e de orientandos da pós-graduação e através de projetos, como o do Grupo Arenização/desertificação: questões ambientais, criado e registrado no CNPq, em 1989, a partir de parceria com os colegas Roberto Verdum e Laurindo Antônio Guasselli.

4 APÓS OS ANOS 2010...

Assumo a coordenação do Programa de Pós-graduação em Geografia da UFRGS, praticamente, ao final de minha carreira ativa na Universidade, ou seja, na véspera de obter minha aposentadoria (2010-2011).

Em 2012, aposento-me, embora permaneça ligada ao POSGea-UFRGS. Nessa década, o Núcleo de Estudos em Geografia e Ambiente (NEGA), criado em 2003, já se constituía num espaço ativo na pesquisa, no ensino e na extensão. Esta experiência permitiu a parceria dos pesquisadores do NEGA, alunos e professores, com os gestores do ICMbio e com os ribeirinhos da Floresta Nacional de Tefé (FLONA de Tefé). O objetivo desta parceria era de produzir mapas básicos da FLONA, o mapa de uso da terra (participativo) e dar acompanhamento às reuniões e ao Conselho, com vistas à elaboração do Plano de Manejo dessa Unidade de Conservação. Esta experiência foi ímpar, por nos aproximar da realidade Amazônica, por permitir produzir conhecimento de forma participativa, por integrar conhecimentos, via discussão interdisciplinar, por promover a troca de saberes entre ribeirinhos e acadêmicos, por terem sido produzidos, além dos mapas previstos, textos com finalidade didática sobre a FLONA, além do Atlas Escolar da FLONA, uma demanda dos ribeirinhos no processo de mapeamento participativo e nas reuniões de encaminhamento de sugestões de continuidade.

Encerrada essa etapa, outra oportunidade se abriu: tratava-se do edital para professor visitante da UFPB (2018). Tendo sido aprovada, passei dois anos vinculada ao PPGG dessa Universidade. O interesse em participar desse edital dizia respeito à possibilidade de me afastar do local de origem, a UFRGS, objetivando viver outras experiências profissionais, sobretudo, no Nordeste brasileiro, para que pudesse conhecer essa região e, em particular, os Cariris e o Sertão, através das atividades de campo e das pesquisas interdisciplinares planejadas para esses dois anos, além de estabelecer parcerias internacionais.

Esta experiência propiciou um conhecimento ampliado do território brasileiro e um aporte de conhecimentos, estabelecido a partir de parcerias com Portugal, através do Centro de Estudos Ibéricos (CEI) e da Universidade de Coimbra (Coimbra e Salamanca), e com Espanha, por meio da Universidade de Sevilha, além de um indescritível acolhimento, por parte dos colegas da UFPB, o que me faz permanecer vinculada ao programa de Geografia da Universidade por mais algum tempo.

As atividades relatadas foram realizadas, graças ao acolhimento dos colegas da Geografia da Paraíba, vinculados ao PPGG da UEPB, da UFRN, entre outros parceiros.

5 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES PARA A GEOGRAFIA BRASILEIRA

5.1 Datas e locais de constituição da carreira na Geografia

Formada no curso de Licenciatura em Geografia da UFSM, em 1972, o início da carreira universitária se deu na faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FAFI) de Ijuí, da antiga FIDENE (atual Unijuí), vinculada à Ordem dos Capuchinhos e pioneira no ensino superior, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul, na qual trabalhei de 1973 a 1982. Concomitante com a FAFI, exerci atividades acadêmicas na UFSM entre 1978 e 1985. Finalmente, transferi-me para a UFRGS, em 1985, onde permaneci, até 2012, quando me aposentei. Ao longo desse período, fiz o mestrado, concluído em 1981, e fiz o doutorado, completado em 1988, ambos na USP.

5.2 A pesquisa

A pesquisa de maior expressão e reconhecimento diz respeito ao tema desenvolvido, durante a tese: o estudo dos areais no sudoeste do RS. À época, estes eram denominados desertos, devido à efervescência da discussão ecológica no estado. Tal tornou-se relevante, pois constituiu a primeira interpretação de maior rigor, em relação à presença desses areais, sobretudo, em relação à explicação geomorfológica e à interface da natureza com a sociedade. No âmbito desta pesquisa, construí o conceito de arenização, como síntese explicativa dos processos que originavam os areais. Tratou-se de um tema inédito e, sobretudo, controverso, uma vez que questionava, a partir de parâmetros climáticos, o uso dos termos deserto e desertificação, relativamente a este processo, além de demonstrar que os areais, na origem, não eram provocados pela “ação antrópica”, como era dito. Entretanto, tratando-se de uma paisagem natural e frágil, tais processos de erosão poderiam ser intensificados. Este tema avançou em diferentes campos disciplinares, a partir da tese, configurando um processo de investigação, que se consolidou, com a criação do Grupo de Pesquisa Arenização/desertificação: questões ambientais - CNPq. Deste grupo participam, além desta pesquisadora, os professores Roberto Verdum e Laurindo Antônio Guasselli, que, através de projetos coletivos do grupo ou de orientações individuais de IC, de mestrado e de doutorado, avançaram na compreensão deste processo e na verticalização de estudos em diferentes campos científicos.

A discussão, relativa aos conceitos de arenização e/ou de desertificação, foi levada à esfera social, seja por entrevistas, como reportagens veiculadas na televisão, seja por debates com os movimentos sociais, sobretudo, com o MST/Mulheres Campesinas (Via Campesina), seja por debates na Assembleia Legislativa do Estado ou junto ao movimento ambientalista, seja por diálogos com os ministérios do Meio Ambiente (MMA) do Brasil e, também, do Uruguai. Enfim, o tema se difunde nos ensinos Fundamental e Médio, pelos livros didáticos, e no Ensino Superior, através da indicação de leituras em disciplinas específicas e de pesquisas feitas em outras universidades brasileiras, balizadas pelo conceito de arenização. É também um tema reconhecido internacionalmente, em diferentes países da América Latina e nos países Ibéricos, além da França.

A pesquisa sobre a arenização e a preocupação central desta pesquisadora, ao buscar uma análise de interface entre natureza e sociedade, em Geografia, vinculadas a sua dedicação ao ensino e à pesquisa no campo da Epistemologia da Geografia, desdobra-se, desde o concurso para Professora Titular na UFRGS, em reflexões teóricas, sobretudo, sobre a natureza, sobre o ambiente e sobre a Geografia. De forma mais ampliada, sob esta ótica, é feita uma reflexão sobre o ensino de Geografia. Tal ponderação é produto da pesquisa, ao longo desses mais de 40 anos envolvida com a Geografia, sobre temas que considero relevantes no contexto científico contemporâneo e que fazem parte de minhas preocupações, até então.

5.3 Parcerias de pesquisa, ao longo da carreira

Falar de parcerias, ao longo da carreira, é algo de extrema complexidade. Desde que inicio as atividades como professora-pesquisadora, em Ijuí, o que fiz foi sempre em parceria, lembrando, aqui, de minha colega e amiga de Ijuí, Helena Callai, e dos demais colegas da FIDENE, aos quais fiz referência, anteriormente.

Incluo nestas parcerias os colegas que, através de diálogo, estiveram presente no mestrado e no doutorado e, sobretudo, a relação com o professor Adilson Avanci de Abreu, durante a construção do doutorado.

Trago, igualmente, aqueles que compõem, comigo, o Grupo de Pesquisa Arenização/Desertificação: questões ambientais, incluindo todos os orientandos, que promoveram pesquisas sobre o tema, além dos colegas já citados.

Lembro do grupo do Mestrado em Sensoriamento Remoto, de cuja constituição inicial eu participei, em 2020, e a partir do qual tudo foi produzido, no âmbito dos mapeamentos e, mesmo, no levantamento de novas hipóteses de investigação, junto ao Centro Estadual de Pesquisa em Sensoriamento Remoto e Meteorologia (CEPSRM), com a parceria de Laurindo Antônio Guasselli e de vários orientandos.

Na continuidade, cabe fazer referência à expansão da pesquisa em território nacional, produzida com colegas e com orientandos de diferentes estados, como PB, GO, MT, SP, BA, CE, entre outros, seja sobre arenização, seja sobre desertificação.

Destaco outra parceria com alunos da UFRGS (graduandos e pós-graduandos), quando da criação do Núcleo de Estudos de Geografia e Ambiente (NEGA), em 2003. Este núcleo surge com o objetivo de refletir sobre o conceito de ambiente, a partir da Geografia e das proposições e dos novos caminhos analíticos, que vinham sendo construídos. Os temas em pesquisa e em debate neste núcleo foram se desdobrando, na busca da defesa das justiças social e ambiental, a partir de temas, como regularização fundiária, conflitos em Unidades de Conservação, gestão de Unidades de Conservação, comunidades tradicionais, ribeirinhos, pescadores artesanais e territorialidades quilombolas, entre outros.

Neste contexto, faço referência, também, à parceria feita com o ICMbio-Tefé/AM, com o objetivo de elaborar mapas básicos e, sobretudo, o mapa de uso da terra, juntamente com gestores e com ribeirinhos da FLONA de Tefé. Esta atividade foi constituída, a partir de um trabalho coletivo entre gestores da FLONA, ribeirinhos e pesquisadores do NEGA-UFRGS. Três produtos dessa parceria merecem destaque: os mapas participativos e o debate comunitário, que resultou no Plano de Manejo desta Unidade de Conservação; a elaboração de textos (de escrita coletiva) sobre a Floresta Nacional, com finalidade de subsidiar o ensino; e o Atlas Escolar da FLONA de Tefé.

Torna-se difícil, neste espaço, mencionar todas as parcerias feitas, ao longo de todo esse período de vida acadêmica, mas quero frisar que todo o meu trabalho foi, sempre, em parceria, desde a pesquisa ao que foi publicado. Tal prática continua nesses anos pós-aposentadoria, através de atividades desenvolvidas com colegas da UFPB, realizadas em proximidade com Bartolomeu Israel de Souza e demais colegas da UFPB e da mesma forma colegas da UEPB, em parceria com a Universidade de Coimbra, com o Centro de Estudos Ibéricos e com a Universidade de Sevilha, na forma de pesquisas e de publicações em conjunto, merecendo destaque, também, a parceria com a pós-graduação da Universidade de Entre Rios, na Argentina, resultante de pesquisas sobre a temática de interesse comum da Cartografia Social.

5.4 Artigos e livros marcantes da carreira

Em relação aos artigos, foram selecionados aqueles que são referidos com maior frequência, não necessariamente, através de índices internacionais de citações, mas, sobretudo, através de diálogos com alunos e com professores-pesquisadores de diferentes lugares do território nacional, acrescidos de publicações mais atuais sobre os temas, com os quais me envolvo. Da mesma forma, os títulos a seguir foram selecionados, considerando diferentes temas de investigação. São eles:

5.4.1 Artigos

SUERTEGARAY, D. M. A. Arenização: esboço interpretativo. Wiliam Morris Davis Revista de Geomorfologia, v. 1, p. 118-144, 2020.

SUERTEGARAY, D. M. A.; OLIVEIRA, M. G. Arenização, areais e políticas de ordenamento territorial. Cadernos de Geografia, Coimbra, v. 38, p. 69-76, 2018.

PAULA, C. Q. de; SUERTEGARAY, D. M. A. Modernização e pesca artesanal brasileira: a expressão do 'mal limpo'. Revista Terra Livre, v. 1, n. 50, p. 97-130, 2018.

SUERTEGARAY, D. M. A. Debate contemporâneo: Geografia ou Geografias? Fragmentação ou Totalização? GEOgraphia (UFF), v. 1, p. 16-23, 2017.

SCELZA, G. C.; ROSSATO, R. S.; SUERTEGARAY, D. M. A.; OLIVEIRA, M. G. Plano de Manejo da Floresta Nacional de Tefé, a Gente faz junto! Biodiversidade Brasileira, v. 4, p. 69-91, 2014.

SUERTEGARAY, D. M. A. Geografia Física e Geografia Humana: Uma questão de método - um ensaio a partir da pesquisa sobre Arenização. GEOgraphia (UFF), v. 12, p. 8-29, 2010.

SUERTEGARAY, D. M. A. Poética do espaço geográfico: em comemoração aos 70 anos da AGB. GEOUSP, São Paulo, v. 18, p. 9-19, 2005.

ROSSATO, M. S.; BASSO, L. A.; SUERTEGARAY, D. M. A. Formação de depósitos Tecnogênicos em Barragens. O caso da Lomba do Sabão, Rio Grande do Sul. Biblio 3w, Barcelona, v. 7, n. 407, 2002.

SUERTEGARAY, D. M. A. Espaço Geográfico Uno e Múltiplo. Scripta Nova, Barcelona, v. 93, 2001.

SUERTEGARAY, D. M. A.; NUNES, J. O. R. A natureza da Geografia Física. Terra Livre, São Paulo, v. 17, n. 16, p. 11-24, 2001.

5.4.2 Livros e capítulos de livros

Os livros selecionados expressam obras construídas como autora e, da mesma forma, como organizadora, normalmente, com parcerias de colegas e/ou de alunos do POSGea-UFRGS. São eles:

SUERTEGARAY, D. M. A.; SILVA, I. A. S. (Org.). Brasil: feições arenosas. 1. ed. Porto Alegre: Compasso Lugar-Cultura, 2020. 158p.

ROSSATO, M. S.; BATISTA, S. C.; RODRIGUES, E. L. S.; PAULA, C. Q. de; OLIVEIRA, M. G.; FONTANA, C.; SUERTEGARAY, D. M. A. Floresta Nacional de Tefé (AM): Atlas Escolar. 1. ed. Porto Alegre: Instituto de Geociências, 2020. 42p.

SUERTEGARAY, D. M. A. (Re) Ligar a Geografia. 1. ed. Porto Alegre: Compasso Lugar-Cultura, 2017. 180p.

SUERTEGARAY, D. M. A.; PIRES, C. L. Z.; PAULA, C. Q. de (Org.). O lugar Onde Moro: Geografia da FLONA de Tefé. 1. ed. Porto Alegre: IGEO/UFRGS, 2016. 124p.

SUERTEGARAY, D. M. A.; PIRES, C. L. Z.; OLIVEIRA, M. G. (Org.). Geografia e Ambiente. 1. ed. Porto Alegre: Imprensa Livre/Compasso Lugar-Cultura, 2015. 249p.

SUERTEGARAY, D. M. A.; ROSSATO, M. S. (Org.). Brasil Feições Ilustradas. 1. ed. Porto Alegre: Imprensa Livre/Compasso Lugar-Cultura, 2014. 120p.

SUERTEGARAY, D. M. A.; GUASSELLI, L. A.; PIRES DA SILVA, L. A. (Org.). Arenização natureza socializada. 1. ed. Porto Alegre: Compasso Lugar-Cultura/Imprensa Livre, 2012. 600p.

SUERTEGARAY, D. M. A.; ROSSATO, M. S.; BELLANCA, E. T.; FACHINELLO, A.; CÂNDIDO, L. A.; SILVA, C. R. da. Terra Feições Ilustradas. 1. ed. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2003. 263p.

SUERTEGARAY, D. M. A. Geografia Física e Geomorfologia: uma (re)leitura. 1. ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 2002. 112p.

SUERTEGARAY, D. M. A.; GUASSELLI, L. A.; VERDUM, R.; BASSO, L. A.; MEDEIROS, R. M. V.; MARTINS, R.; ROSSATO, M. S.; BELLANCA, E. T.; BERTÊ, A. M. A. Atlas da Arenização Sudoeste do Rio Grande do Sul. 1. ed. Porto Alegre: Governo do Estado do RS - Secretaria da Coordenação e Panejamento e Secretaria da Ciência e Tecnologia, 2001. 84p.

SUERTEGARAY, D. M. A. Deserto Grande do Sul: Controvérsias. 2. ed. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 1998. 109p.

5.4.3 Capítulos de livros publicados

A seleção de capítulos publicados considerou dois critérios: de um lado, a indicação de livros organizados por outros colegas e/ou por instituições da área de Geografia, com que colaborei; de outro, foram escolhidos capítulos, que abordam a pesquisa sobre Arenização, sobre Epistemologia da Geografia e sobre Educação/Ensino de Geografia, temas que se conectam, desde o início de sua carreira. São eles:

SUERTEGARAY, D. M. A. Geografia Física na Educação Básica ou o que ensinar sobre natureza em Geografia. In: Morais, E. M. B.; Alves, A. O.; Roque Ascensão, V. de O. (Org.). Contribuições da Geografia Física para o Ensino de Geografia. 1. ed. Goiânia: C & A Alfa Comunicação, 2018. v. 1. p. 13-32.

FONTANA, C.; PAULA, C. Q. de; SUERTEGARAY, D. M. A. Ribeirinhos, organizações comunitárias e alimentação: FLONA de Tefé - AM, Brasil. In: AZEVEDO, A. F.; REGO, N. (Org.). Geografias e (In)visibilidades: Paisagens, Corpos, Memórias. 1. ed. Porto Alegre: Compasso Lugar-Cultura, 2017. p. 187-216.

SUERTEGARAY, D. M. A. Geomorfologia do Rio Grande do Sul, o saber de Ab'Saber. In: MODENESI-GAUTIERI, M. C.; BARTORELL, A. I.; MANTESSOTO NETO, V.; CARNEIRO, C. dal R.; LISBOA, M. B. de A. L. (Org.). A obra de Aziz Nacib Ab'Saber. 1. ed. São Paulo: Beca BALL edições, 2010. v. 1, p. 334-352.

SUERTEGARAY, D. M. A.; ROSSATO, M. S. Natureza: concepções no ensino fundamental de Geografia. In: BUITONI, M. M. S. (Org.). Geografia Ensino Fundamental. 1. ed. Brasília: Ministério da Educação - Secretaria da Educação Básica, 2010. v. 8. p. 153-168.

SUERTEGARAY, D. M. A.; PIRES, L. A. Tchê Pampa: histórias da natureza gaúcha. In: PILLAR, V. de P.; MÜLLER, S. C.; CASTILHOS, Z. M. de S.; JACQUES, A. V. A. (Org.). Campus Sulinos conservação e uso sustentável da biodiversidade. 1. ed. Brasília: MMA, 2009. v. 1. p. 26-41.

SUERTEGARAY, D. M. A.; VERDUM, R. Desertification in the tropics. In: UNESCO (Org.). Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). Paris: UNESCO Plubishing, 2008. p. 1-17.

LIMA, J. R. de; SUERTEGARAY, D. M. A.; SANTANA, M. O. Desertificação e Arenização. In: SANTOS, R. F. dos. (Org.). Vulnerabilidade Ambiental: Desastres naturais ou fenômenos induzidos. 1. ed. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2007. p. 1-191.

SUERTEGARAY, D. M. A. Questão Ambiental: produção e subordinação da natureza. In: SILVA, J. B. da; LIMA, L. C.; DANTAS, E. W. C. (Org.). Panorama da Geografia Brasileira. 1. ed. São Paulo: Annablume, 2006. v. 2. p. 91-100.

SUERTEGARAY, D. M. A. Ambiência e Pensamento Complexo: Resignifi(ação)da Geografia. In: SILVA, A. A. D. da; GALENO, A. (Org.). Geografia Ciência do Complexus. 1. ed. Porto Alegre: Sulina, 2004. p. 181-208.

REGO, N.; SUERTEGARAY, D. M. A. O Ensino de Geografia como Hermenêutica Instauradora. In: REGO, N.; AIGNER, C.; PIRES, C.; LINDAU, H. (Org.). Um Pouco do Mundo Cabe nas Mãos. 1. ed. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2003. p. 1-310.

SUERTEGARAY, D. M. A. Geografia Física(?) Geografia Ambiental(?) ou Geografia e ambiente (?). In: MENDONÇA, F.; KOZEL, S. (Org.). Elementos de Epistemologia da Geografia Contemporânea. 1. ed. Curitiba: Ed. UFPR, 2002. p. 111-120.

SUERTEGARAY, D. M. A. Pesquisa e Educação de Professores. In: PONTUSCHKA, N. N.; OLIVEIRA, A. U. (Org.). Geografia em perspectiva. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2002. v. 1. p. 109-114.

SUERTEGARAY, D. M. A. O que ensinar em Geografia (Física)?. In: SUERTEGARAY, D. M. A.; REGO, N.; HEIDRICH, A. (Org.). Geografia e Educação Geração de Ambiências. 1. ed. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2000. p. 97-106.

SUERTEGARAY, D. M. A. Desertificação: Recuperação e Desenvolvimento Sustentável. In: GUERRA, J. A. T.; CUNHA, S. (Org.). Geomorfologia e ambiente. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996. p. 249-290.

SUERTEGARAY, D. M. A. A Geografia e O Ensino da Natureza. In: CALLAI, H. C. (Org.). O ensino em Estudos Sociais. 1. ed. Ijuí: Unijuí, 1991. p. 104-111.

SUERTEGARAY, D. M. A. Geografia: Resultado de Uma Reflexão. In: CALLAI, H. C. (Org.). O ensino em Estudos Sociais. 1. ed. Ijuí: Unijuí, 1987. p. 13-19.

6 AVANÇOS TEÓRICOS E CONTROVÉRSIAS E MAIORES CONTRIBUIÇÕES CONCEITUAIS E METODOLÓGICAS REALIZADAS

A construção da análise geográfica que realizo é balizada por uma interpretação clássica e mais recorrente sobre Geografia, ou seja, é aquela que busca promover a conexão/mediação entre natureza e sociedade. Aparentemente, buscar uma construção geográfica, sob esta perspectiva, para muitos, é algo ultrapassado, pelo avanço e pela necessidade do conhecimento especializado.

Independentemente da compartimentação e da posterior e expressiva fragmentação da Geografia, busquei o caminho da unidade. Essa busca se fundamentou no conceito clássico de Geografia, na questão ambiental (que, necessariamente, pressupõe articulação) e nas discussões científicas e filosóficas contemporâneas, que anunciavam, desde os anos 1970, a necessidade de superação da fragmentação, da compartimentação, vigente na ciência moderna, para que se pudesse entender a complexidade do mundo.

Colocado isto e fazendo uma reflexão sobre a minha contribuição, diria que, de forma resumida, meus estudos permitiram reconhecer esses pressupostos na práxis. Ou seja, compreender a evidência de um espaço geográfico produzido de forma amalgamada com a natureza e, ao mesmo tempo, conceber que, neste processo, a natureza deixa de ser natureza-natural (original) para se transformar em segunda natureza.

A continuidade da pesquisa avança na compreensão mais ampliada de segunda natureza, como esta foi demonstrada em Marx, como transformação da natureza em segunda natureza pelo trabalho humano (objetos), para ampliar esta transformação e para entendê-la como transfiguração, sobretudo, uma transfiguração do habitat ou, contemporaneamente, do ambiente humano. Isto se faz em diferentes escalas, gera significativas exploração e degradação dos ambientes de vida e promove formas de organização e de luta pelos territórios originários, tradicionais, periféricos, entre outros, por exemplo.

Com base neste enunciado, cabe sistematizar as contribuições, que expressam o movimento de constituição de meu pensamento:

i. Uma construção metodológica, para o entendimento dos processos de arenização, que articulou lógica formal e lógica dialética, algo reconhecido como incompatível para a minha geração, mas que, de certa forma, ainda prevalece na construção do conhecimento;

ii. Na construção da tese, a explicação construída para a gênese dos areais, explicitada no conceito explicativo de arenização;

iii. Uma reflexão sobre natureza, dando a esta um sentido diferente do conceito de ambiente, comumente entendido como sinônimo daquela.

iv. A discussão sobre compartimentação e fragmentação no contexto geográfico, entre outros temas, a exemplo dos estudos de Geografia Física nos ensinos Fundamental e Médio.

Em relação às principais controvérsias, críticas e embates sobre a produção científica realizada, registro, como uma das primeiras, a não aceitação, pela imprensa e, da mesma forma, por alguns acadêmicos, do conceito de arenização, enquanto explicação para a gênese dos areais, uma vez que esse processo vinha sendo relacionado, no Rio Grande do Sul, à desertificação.

Igualmente, o caminho metodológico, construído ao longo da tese, foi criticado, durante sua apresentação para debate, na realização do doutorado, na qualificação do doutorado, seja pelos geógrafos físicos, seja pelos geógrafos humanos. Na continuidade, fui criticada, pelo meu entendimento dessa construção, enquanto um método eclético.

No campo epistemológico, a grande resistência, a crítica e o embate se deram, em relação às reflexões que faço, expressando minha compreensão sobre a Geografia e, nela, fazendo a negação da Geografia Física, uma vez que considero essa partição da Geografia uma perda do sentido do geográfico e da possível explicação geográfica, conforme meu entendimento.

No campo ambiental, há, também, um embate, uma vez que não utilizo o conceito socioambiental nas investigações ambientais que realizo, bem como não qualifico a Geografia que lida com essa problemática de Geografia Ambiental.

Cabe, ainda, registrar o grande embate ‒ o sistemismo. O sistema foi o conceito que promoveu a busca de compreensão de uma totalidade funcional no campo científico (século XX). Ao aportar na Geografia, este parecia ser o caminho “natural” da Geografia Física e de sua unificação. No entanto, desde o doutorado, neguei o sistemismo, assumindo a totalidade dialética como inspiração metodológica. O embate é interessante, pois, enquanto alguns colegas denominaram como eclético o método que construí, outros colegas defendem, em debates comigo, que a abordagem que adoto é sistêmica.

Esse é o movimento e, assim, vamos construindo o conhecimento. A ciência também necessita de democracia.

7 ELEMENTOS MARCANTES, QUE ENTRELAÇAM MINHAS VIDAS PESSOAL E INTELECTUAL

Há algum tempo, respondi a uma pergunta, que abordava a forma pela qual tinha conciliado a vida familiar, enquanto mulher, e a vida profissional. Minha resposta, naquele momento (dada para a AGB-POA), é resgatada, para expressar os elementos marcantes, que entrelaçaram minhas vidas pessoal e intelectual. No meu entendimento, é preciso resgatar algo que antecede. Como já fiz referência, anteriormente, sou filha primogênita de um casal de comerciantes. Minha mãe sempre trabalhou, desde os anos 1940 (período da II Guerra Mundial), quando as mulheres começaram a ser chamadas, para ocupar determinadas funções, no caso dela, telefonista e, depois, comerciaria. À época, ela tinha apenas 16 anos e sua mãe, viúva, tinha, além dela, mais 10 filhos para criar.

Meu pai, à medida que cresci, me orientou para o trabalho. Não fui educada como mulher, para ser somente esposa e mãe. Ao contrário, para meus pais, o importante era trabalhar, era ter uma profissão. O desejo deles era de que suas duas filhas tivessem formação superior. Meu pai desejava que eu estudasse para ser engenheira ou farmacêutica. Acabou aceitando que eu fosse professora.

Coloco isto, para dizer que cabia a mim trabalhar. Constituir família era importante nos conselhos de minha mãe e ser profissional era prioritário nos conselhos de meu pai. Não tive escolha em ser isto ou aquilo. Casei-me, tive três filhos e trabalhei, e trabalho, o tempo todo. Aprendi que tudo isto deveria fazer parte de minha vida. Nesta trajetória, não sei se houve conciliação harmoniosa. Sempre desenvolvi todas as atividades profissionais e familiares. Não foi fácil. Em determinadas épocas, contava com o auxílio de outras pessoas. Minha mãe e meu pai, por exemplo, cuidaram dos netos muitas vezes (durante o mestrado e o doutorado). Não lutei para ser independente, nem participei de movimento feminista. Precisei ser o que sou. A única certeza que tenho é de que, às vezes, foi sobrecarregado. Meus filhos não conheceram outra mãe e parecem gostar desta. Eu não conheci outra trajetória e acredito que não teria feito, nunca, uma única opção.

Como diz a música, “trabalhar é minha sina”, mas é, também, o meu prazer. Minha escolha foi a de ser professora e segui o desejo de minha mãe, que quis ser professora, mas não conseguiu. Ser engenheiro era o desejo de meu pai; também, um sonho não realizado. Nessa escolha, eu o contrariei, pois não gostava de matemática!!! Mas seu apoio, nas escolhas que fiz, foi sempre incondicional. Pai e mãe trabalhadores se entrelaçaram na minha vida, uma vez que trabalhar se fazia necessário e promovia independência, como os dois me ensinaram.

Contudo, ser professora não foi apenas influência materna. O gosto por ensinar esteve sempre presente, desde a infância. Educar, ensinar, dialogar, conviver e aprender com aqueles com os quais partilhamos a sala de aula é uma experiência ímpar, a despeito de todas e das tantas dificuldades.

Na trajetória da pesquisa, as escolhas temáticas se entrelaçam com as vivências, pois, desde criança, brincava nos areais. Resgatei os areais, nos anos 1980, com o advento das questões ambientais na Porto Alegre da década, para constituir tema de investigação no doutorado e adiante, até os dias de hoje.

E, assim caminhamos, assim caminho.

“Caminante no hay camino se hace camino al andar”...

Antônio Machado

Foto

Foto Figura 1 ‒ Foto de família, incluindo minha mãe, Clori Antunes Suertegaray (à esquerda), meu pai, José Luiz Gorostides Suertegaray (à direita), e eu, Dirce Maria Antunes Suertegaray (ao centro) (Porto Alegre, 1951)

Figura 1 ‒ Foto de família, incluindo minha mãe, Clori Antunes Suertegaray (à esquerda), meu pai, José Luiz Gorostides Suertegaray (à direita), e eu, Dirce Maria Antunes Suertegaray (ao centro) (Porto Alegre, 1951) Figura 2 ‒ Ponte Internacional da Concórdia, na fronteira Quaraí-Artigas (vista para o rio Quaraí) (Acervo Pessoal (2017)

Figura 2 ‒ Ponte Internacional da Concórdia, na fronteira Quaraí-Artigas (vista para o rio Quaraí) (Acervo Pessoal (2017) Figura 3 ‒ Outro ângulo da Ponte Internacional da Concórdia. Ao fundo, nota-se a rua da ponte, no lado de Quaraí. Acervo Pessoal. (2017)

Figura 3 ‒ Outro ângulo da Ponte Internacional da Concórdia. Ao fundo, nota-se a rua da ponte, no lado de Quaraí. Acervo Pessoal. (2017) Figura 4 ‒ Foto da Escola Brasil, escola de Ensino Fundamental de Quaraí (RS), em que cursei do terceiro ao quinto ano do curso primário. Acervo Pessoal. (2021)

Figura 4 ‒ Foto da Escola Brasil, escola de Ensino Fundamental de Quaraí (RS), em que cursei do terceiro ao quinto ano do curso primário. Acervo Pessoal. (2021) Figura 5 ‒ Recordação escolar de meu segundo ano do primário na Escola Dartagnan Tubino, em Quaraí (RS), em 1958. Acervo Pessoal

Figura 5 ‒ Recordação escolar de meu segundo ano do primário na Escola Dartagnan Tubino, em Quaraí (RS), em 1958. Acervo Pessoal Figura 6 ‒ Foto da turma de formandos da Escola Normal do Instituto Olavo Bilac, de Santa Maria (RS), em 1969. Acervo Pessoal

Figura 6 ‒ Foto da turma de formandos da Escola Normal do Instituto Olavo Bilac, de Santa Maria (RS), em 1969. Acervo Pessoal Figura 7 ‒ Foto do ato de formatura no curso de licenciatura em Geografia da UFSM, em Santa Maria (RS), em 1972. Acervo Pessoal

Figura 7 ‒ Foto do ato de formatura no curso de licenciatura em Geografia da UFSM, em Santa Maria (RS), em 1972. Acervo Pessoal Breve autobiografia

Breve autobiografia