-

Título

-

CARLOS WALTER PORTO-GONÇALVES

-

Nome Completo

-

CARLOS WALTER PORTO-GONÇALVES

-

História de Vida

-

MEMORIAL

UMA GEOBIOGRAFIA TÉORICO-POLÍTICA: EM BUSCA DE UMA TEORIA SOCIAL CRÍTICA A PARTIR DA GEOGRAFIA

Carlos Walter Porto-Gonçalves

Setembro/2017

INTRODUÇÃO

A circunstância desse concurso proporciona a oportunidade de fazer um Memorial que abarque a trajetória intelectual, enfim, uma biografia. Gostaria de sugerir uma geobiografia. Por força da tradição do pensamento hegemônico de matriz eurocêntrica e seus pares dicotômicos – espírito e matéria, natureza e cultura, sujeito e objeto, espaço e tempo entre tantos - quando se fala de biografia a linha do tempo se impõe. Embora pensada com a sobrevalorização do tempo sobre o espaço, em si mesma problemática, nas diferentes biografias acabam aparecendo os encontros que temos com pessoas e ideias nunca fora de lugares. Afinal, a biografia, como o nome indica – bio+grafia - é a trajetória de nosso corpo e, como sabemos, do espaço não dá para tirar o corpo fora. O corpo não está no espaço, o corpo na sua materialidade é o conjunto de nossas relações com outros corpos através do que constitui o espaço que nos constitui. Tanto naturalmente (somos a água que bebemos, o oxigênio que respiramos, os minerais que comemos) como socioculturalmente (através do que significamos praticamente) somos o que produzimos-extraímos-criamos-transformamos. Além disso, sublinhemos, o componente atomístico individualista que conforma a instituição imaginária da sociedade (Castoriadis) capitalista moderna com sua egosofia tão bem representada na máxima cartesiana “[Eu] penso, logo [eu] existo” que não só privilegia o pensamento antes da existência como ignora que o “eu penso, logo eu existo”, ao ser dito como linguagem já é social pela simples impossibilidade de haver uma língua individual. A linguagem é, sempre, construção de sentidos em comum (comun+icação) e, portanto, social. A abertura que nossos corpos têm – como diria o poeta “a tua presença entra pelos sete buracos da minha cabeça” – dá conta de nossa incompletude tanto natural como social. Assim, uma geobiografia procura dar conta de uma relação que vai mais além do indivíduo que a enuncia. Assim vamos, assim estamos.

Duas advertências preliminares devem ser feitas: a primeira, diz respeito ao fato de que toda memória, embora recorra ao passado é, sempre, o presente que fala. Assim, muitas vezes aparecerão como escolhas racionais coerentes o que, na verdade, foi decidido nas circunstâncias segundo critérios de momento. Ficarão registradas aqui aquelas escolhas que, hoje, me dão o equilíbrio existencial e permitem que me suporte a mim mesmo. A segunda advertência, é que ficarão de fora aquilo que diz respeito à minha vida privada, embora devo, de antemão, agradecer aos familiares os longos períodos longe de casa fruto das muitas viagens, e não foram poucas, além dos momentos que ficamos longe mesmo estando em casa. Enfim, o que temos aqui é uma geobiografia intelectual, aceitando a tese de Walter Mignolo de que as epistemologias estão implicadas com o espaço geográfico (Mignolo in “Espacios Geográficos e Localizaciones Epistemológicas”) onde os homens e mulheres em cada momento histórico operam/criam. Enfim, esse memorial registra os Encontros com pessoas e grupos/classes sociais e as geografias com seus lugares, espaços, regiões, territórios e paisagens com os quais formei meu pensamento, minha trajetória intelectual. O Engenho Novo, bairro da Central do Brasil onde fui criado, no Rio de Janeiro, a cidade onde nasci; o distrito de Ponta Grossa dos Fidalgos, na Lagoa Feia pela experiência seminal; a Amazônia e seus povos; os Cerrados e seus povos; a América Latina e seus povos.

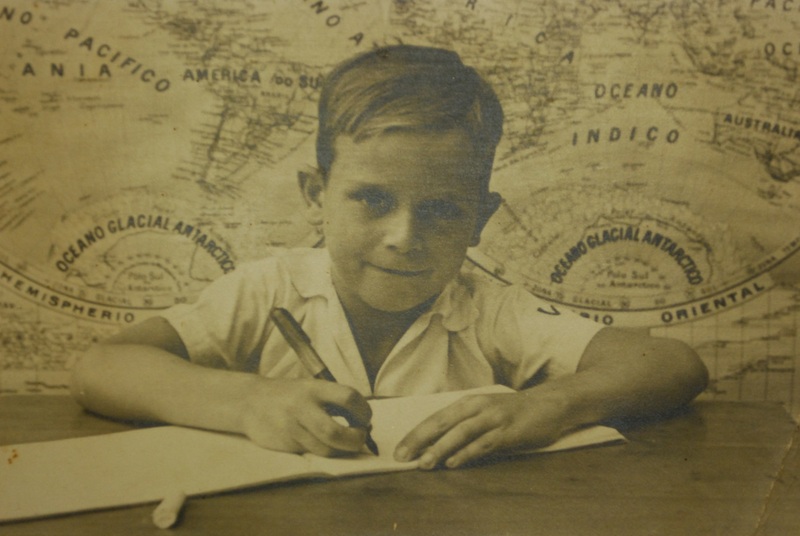

A ORIGEM

Os psicólogos e educadores não se cansam de chamar a atenção para o papel que os grupos de socialização primárias – a família e a comunidade mais próxima – têm na conformação da subjetividade, para a formação do caráter de cada quem. (1) E falar desses grupos é falar dos lugares e dos espaços que constituem e que nos constituem (a casa e o bairro), sobretudo pela escola, pelo lugar que ocupa na geografia do sistema mundo capitalista moderno colonial que nos habita e sua afirmação como estado nacional, com toda colonialidade implicada nessa ideologia. E aqui se juntam a minha condição de filho de família operária e, como tal, o bairro operário onde vivenciei as vicissitudes dessa condição de classe e, nascido em 1949, ter vivido o nacional-desenvolvimentismo dos anos 50’ e 60’, quando a migração rural-urbana vai acompanhada da ideia de inserção social através dos direitos, como a educação. Ainda hoje lembro das primeiras professoras primárias - Terezinha Cardoso e Iracema Guaranis Melo - pela autoridade que gozavam diante dos pais e pela dignidade com que eram respeitadas pela comunidade. Sempre estudei em escolas públicas desde a Escola Sarmiento ao Colégio Pedro II até a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde fiz a graduação e a Pós-graduação tanto o Mestrado como o Doutorado. A Escola Sarmiento e o Colégio Pedro II estão localizados no bairro operário onde morava, o Engenho Novo, no ramal da Estrada de Ferro Central do Brasil, como as camadas populares designavam os bairros do Rio de Janeiro ao longo das estradas de ferro Central do Brasil e o ramal da Leopoldina, antes da cidade ser colonizada pela Zona Sul e pela Rede Globo. Experimentei ali o espírito comunitário organizando as festas juninas – fazer bandeirinhas, preparar a fogueira, os balões, ajudar nas compras e preparo das comidas – os blocos carnavalescos auto-organizados, os times e torneios de futebol, os jogos de botões, de bolas de gude, soltar pipa e balões assim como a convivência de ajuda mútua de tomar emprestado ou emprestar o sal, o açúcar, enfim, o necessário para viver de acordo com as circunstâncias, além de cuidar dos filhos dos vizinhos ou ficar na casa dos vizinhos, as mudanças frequentes de vizinhos, não raro provocadas por despejos judiciais, cenas que acompanhava com tristeza e que me marcaram. Enfim, podemos sair desse lugar, como saímos, mas esse lugar nunca não sai da gente! Sei da força da ideia de que o espaço geográfico é co-formador da nossa subjetividade. Nossos habitus (Bourdieu), nosso habitat. Assim, habitamos o espaço que nos habita.

Do ponto de vista intelectual trago da Escola secundária, do Colégio Pedro II, o gosto pelas Humanidades, haja vista que no que então se chamava Nível Médio, fiz o curso Clássico onde a Literatura, a Filosofia, a História e a Geografia eram ensinadas junto com Latim e Grego. Mais tarde, quando vários interlocutores me alertavam para o fato de eu gostar de brincar com as palavras, o que me deixa aborrecido, pois o que eu faço é justamente o contrário, ou seja, levar as palavras a sério, é que ao tentar entender de onde eu tinha esse interesse pelas palavras e pela língua é que me dei conta de que as palavras tinham história e que as palavras tinham designação diferentes de acordo com o lugar que ocupavam na formação dos sentidos das frases. Foi quando me dei conta de que havia estudado grego e latim, ainda que de modo introdutório no colégio de nível médio. A Geografia, por exemplo, viria mais tarde se tornar verbo, qual seja, o ato, as ações de marcar e dar sentido à vida na terra: geo-grafia.

O ENCONTRO COM A GEOGRAFIA ACADÊMICA

Em 1969 fui aprovado no vestibular de Geografia da UFRJ e passo a frequentar até 1972 o curso no Largo de São Francisco, no Centro do Rio de Janeiro. Fui da última turma antes que o curso fosse transferido para a Ilha do Fundão. Tempos difíceis, tempos do AI-5 e do Artigo 477 com que a ditadura fechara a Congresso Nacional e proibia qualquer atividade política nas universidades. Embora houvesse resistência houve também professores que deduravam seus colegas e ameaçavam estudantes. Lembro bem da sala do Diretório Acadêmico com um mapa geológico do Brasil com pequenos sacos com amostras de minérios sobre as localidades em que havia exploração por empresas estrangeiras. Confesso que foi a primeira emoção com algo chamado Brasil, que deveria ser nosso, como diziam aqueles mapas. Essa ideia, mais tarde, ganhará um sentido mais elaborada intelectualmente e criticamente racionalizada.

De minha formação acadêmica na graduação, além de uma Geografia tradicional descritiva e bastante conservadora e, com exceção de algumas aulas com descrições densas, como as boas aulas de Geografia do Brasil da conservadoríssima Prof.ª. Maria do Carmo Correia Galvão, pouca coisa ficou na memória. Registre-se algum ar de pensamento crítico da, então, iniciante Prof.ª Sonia Bogado à época substituindo professores eventualmente licenciados. Entretanto, me marcariam definitivamente as aulas de Antropologia e duas experiências vividas com a Geografia Física. As aulas de Antropologia com a Prof.ª Luigarde Cavalcanti me ensinaram um valor que levaria para o resto da minha vida, a saber, que a riqueza maior da humanidade é a sua diversidade e, com base nisso, a necessidade da crítica ao etnocentrismo e ao racismo. E ela bem sabia disso por sua nordestinidade alagoana vivendo o mundo acadêmico entre o Rio de Janeiro e São Paulo.

Com relação à Geografia Física me marcou a amplitude de conhecimento e a generosidade do Professor de Pedologia, o agrônomo Waldemar Mendes, de quem fui bolsista de Iniciação Científica. Sua visão estratégica do estudo dos solos para o desenvolvimento da sociedade brasileira – ele que fora responsável pela Comissão de Solos do Ministério da Agricultura de 1947 a 1967 - me convenceria também para o resto da minha vida da relevância do estudo das condições naturais para que se tenha uma sociedade mais justa e generosa. Esta visão estava associada ao fato do Professor Waldemar Mendes ser comunista, como me confessara certo dia quando a universidade estava “sendo convidada” a cerrar suas portas para garantir a segurança do então ditador de Portugal, o Sr. Marcelo Caetano, em visita ao Brasil e que circulava pelo Centro da cidade do Rio de Janeiro onde ficava o Departamento de Geografia, no Largo de São Francisco. O Prof. Waldemar Mendes, para minha surpresa, me dissera naquele momento que a única ditadura passível de ser aceita era a ditadura do proletariado porque se propunha a acabar coma exploração do homem pelo homem. Independentemente do que isso significava para mim naquele momento entendi o que movia aquele homem admirado pelos alunos por sua generosidade e dedicação, sobretudo nos trabalhos de campo, ou seja, que o conhecimento das ciências naturais, no caso dos solos, era fundamental para uma sociedade mais justa, sem exploradores e explorados. Outra experiência com a Geografia Física que haveria de me marcar definitivamente se deu como bolsista de Iniciação Científica em Geomorfologia Costeira durante 2 anos sob a coordenação do Prof. Dieter Muehe. A experiência de recolher amostras em campo com uso do trado, na então pouco urbanizada Barra da Tijuca, para depois analisar em laboratório sua granulometria e fazer estratigrafias, me levou ao domínio das diferentes fases da pesquisa científica, do planejamento da malha de recolhimento das amostras, das técnicas de recolhimento à formulação de hipóteses a partir de cotejamento teórico com a literatura. Essa experiência, embora não tivesse guiada pelas mesmas motivações éticas e políticas que eu aprendera com o Professor Waldemar Mendes teria, por outras razões, implicações inesperadas na minha trajetória intelectual enquanto geógrafo dedicado a temas sociais sempre de modo ambientalmente ancorado. Registre-se que as duas experiências me levaram a respeitar as metodologias e técnicas da pesquisa em Ciências Naturais, o que só seria fortalecido por outros encontros que a vida me proporcionaria, particularmente para minha formação como geógrafo.

O Início de Uma Visão Crítica - Em 1970 tive a oportunidade de estagiar por um curto período de tempo no IBGE, experiência que, por razões alheias à instituição, haveria de ter consequências definitivas em minha formação científica e política. Embora estagiando numa seção de demografia sob a responsabilidade de um geógrafo que se enamorava pela geografia quantitativa, como o Sr. Espiridião Faissol, acabei me tornando amigo e discípulo de outro geógrafo, o Professor Orlando Valverde, que trabalhava nas antípodas teóricas e políticas de meu chefe imediato com quem, aliás, pouco convivi. Foi o Prof. Orlando Valverde que me levou à paixão pela Amazônia e pela questão agrária. A convite dele passei a frequentar as atividades promovidas pela CNDDA – Campanha Nacional de Defesa e pelo Desenvolvimento da Amazônia – apesar de meu desconforto com certos militares nacionalistas que também faziam parte daquela Campanha. O nacionalismo valverdeano estava atravessado pela visão anti-imperialista de sua formação comunista, ele que fora expulso ainda cadete da Escola Militar, para quem a Amazônia haveria de ser a verdadeira “hipótese de guerra”, aliás como nos anos 1980 se tornaria. Foi o Prof. Orlando Valverde que me indicou insistentemente o primeiro livro marxista que li atentamente, a saber, A Questão Agrária, de Karl Kautsky. Com isso, começava a firmar meu interesse por teoria e, como se vê, por fora da academia tive a fortuna de conhecer esse que foi um dos mais importantes geógrafos brasileiros. A paixão pelo marxismo foi se consolidando por influência desses grandes mestres, como Orlando Valverde e Irene Garrido, sua inseparável companheira de trabalho no IBGE e também ativista da CNDDA. Daí meu interesse em me aproximar de grupos de esquerda clandestina (2)Recém-formado na universidade vivi uma dessas experiências definitivas e, mais uma vez, com o Prof. Orlando Valverde em um trabalho de campo. Convidado pelo Mestre fomos a campo, na região da Zona da Mata Mineira, para um trabalho de geografia agrária. Naquele “mar de morros” característico da região, como bem caracteriza a região o geógrafo Aziz A’ Saber, amigo do Prof. Valverde, em determinado momento no alto de um vale, numa posição privilegiada para observar a paisagem e o mosaico de pequenos estabelecimentos onde se praticava uma agricultura de autosustentação, o Prof. Valverde, para minha surpresa e até mesmo desconfiança, começara a dissertar sobre o sistema de uso da terra, no caso, sobre o sistema de rotação de culturas que ali se que foi a minha verdadeira escola de formação teórica, onde aprendi os fundamentos do materialismo histórico. Assim como vários dos amigos e amigas do que viria a ser uma das vertentes da Geografia Crítica, a marxista, não foi na academia que nos formamos cientificamente. Buscávamos uma ciência transformadora que fosse contrária à Geografia conservadora que aprendemos nas universidades, de forte cunho funcionalista ou positivista. Só depois saberíamos que movimentos semelhantes se passavam na Europa – Revista Hèrodote - e nos Estados Unidos – Antipode, a radical journey of Geography - com uma renovação da Geografia comprometida com a transformação social, movimento que renovava a Geografia de modo diferente de tanta renovação com que esse campo sempre se reivindica tal como Il Gattopardo de Giuseppe Lampedusa.

AS FONTES, CONSTRUINDO UM PENSAMENTO PRÓPRIO

Recém-formado na universidade vivi uma dessas experiências definitivas e, mais uma vez, com o Prof. Orlando Valverde em um trabalho de campo. Convidado pelo Mestre fomos a campo, na região da Zona da Mata Mineira, para um trabalho de geografia agrária. Naquele “mar de morros” característico da região, como bem caracteriza a região o geógrafo Aziz A’ Saber, amigo do Prof. Valverde, em determinado momento no alto de um vale, numa posição privilegiada para observar a paisagem e o mosaico de pequenos estabelecimentos onde se praticava uma agricultura de autosustentação, o Prof. Valverde, para minha surpresa e até mesmo desconfiança, começara a dissertar sobre o sistema de uso da terra, no caso, sobre o sistema de rotação de culturas que ali se praticava. A chave daquela leitura, nos explicara mais tarde, eram os diferentes estágios de capoeira que ele vislumbrara e que permitia ler os passos que aquelas famílias deram com seu uso da terra. Seus muitos anos de trabalho de campo autorizavam a interpretação. Mas não ficamos por aí: baixamos ao fundo do vale e fomos entrevistar os agricultores. Em meio a um diálogo, que eu observava e anotava atentamente, o Prof. Valverde pergunta ao agricultor camponês qual era a extensão da terra que cultivava. A resposta do camponês foi de que a terra que trabalhava era de tantos litros, não me lembro bem do número. O fato de que a terra se media em litros simplesmente me deixara desconcertado e mais desconcertado ainda fiquei com o fato de a resposta não ter gerado nenhum estranhamento ao Professor Valverde. Confesso que acreditei me encontrar diante de outra língua, que não entendia: medir a área em litros me deixara sem rumo. Ao final do dia, depois de um bom banho e de um bom jantar, como sempre recomendava o Professor, nos sentávamos para avaliar o dia, nossas principais observações e dúvidas. Aproveitei para falar que não conseguira acompanhar mais a conversa do Professor com o Camponês depois daquela unidade de medida de área estranha, o litro. Foi quando o Professor me esclareceu dizendo que era comum em várias regiões do país (e do mundo, viria saber depois) o fato dos camponeses medirem a terra que cultivam pela quantidade de litros de sementes que conseguem cultivar e, assim, essa unidade de medida tem a ver com o sistema de uso da terra, com as técnicas e práticas culturais de cada grupo, com os modos como criam diante das condições de possibilidade que o meio oferece. E também como era sentido o meio ecogeográfico, para usar um conceito-chave de Jean Tricart, de quem o Professor Orlando Valverde era amigo e discípulo. E a expressão “como o meio era sentido” tem aqui um sentido forte, pois o relevo, o clima, o solo e a umidade são sentidos e experimentados (3) e, a partir, daí são elaborados criativamente também através das trocas de conhecimentos tradicionalmente experimentados e transmitidos. Mais tarde viria encontrar no historiador marxista E. P. Thompson a riqueza do conceito de experiência, de que aqui me vali para superar certo marxismo estrutural-funcionalista que tanto mal viria fazer à Geografia e que subestima a importância da experiência e da cultura, vistas como superestrutura. Enfim, começavam a ganhar sentido de modo mais concreto para mim as aulas de Antropologia da Professora Luitgarde Cavalcanti, agora com forte sentido geográfico e social, pois mergulhavam no mundo camponês com as feições sociogeográficas da Zona da Mata Mineira à época.

Na segunda metade dos anos 1970, um encontro fortuito me aguçaria uma perspectiva propriamente geográfica das contradições da sociedade brasileira quando conheci um dos fundadores do Partido Comunista brasileiro, o Sr. Otavio Brandão. Por fortuna da vida o conheci como vizinho no conjunto Equitativa, em Santa Tereza onde morávamos. Otávio Brandão vivera no ostracismo no final de sua vida quando o conheci. Com ele aprendi que, em 1928, o PCB ainda na clandestinidade lançara o primeiro operário como candidato à Presidência da República pelo Bloco Operário-Camponês, o marmorista de Magé Minervino de Oliveira. De Otavio Brandão me ficou a firme convicção de que é preciso conhecer por dentro a diversidade sociogeográfica do país, como insistira em me dizer que o jornal A Classe Operária, que fundara em 1925 junto com Astrogildo Pereira, deveria manter correspondentes nos seringais da Amazônia, nos cacauais da Bahia, nos canaviais do Nordeste, para ficar com os exemplos que guardo na memória explicitamente citados por ele. Posso afirmar que a convivência com Otávio Brandão me trouxe um conhecimento decisivo da importância (1) do estudo da formação social (4) do capitalismo no Brasil e reforçara (2) a convicção da importância do estudo das condições naturais para os processos emancipatórios, haja vista Otavio Brandão ser farmacêutico e ter grande interesse em História Natural, como não se cansara de me afirmar. E pode ser constatado em seu livro Canais e Lagoas, onde registra pela primeira vez a existência de petróleo no Brasil, o que lhe valeu uma polêmica com Monteiro Lobato a quem é atribuído o descobrimento do petróleo no Brasil. Registre-se que Monteiro Lobato reconheceria, mais trade, o mérito de Otavio Brandão, como o próprio Otavio Brandão se orgulhava em dizer.

O ano de 1976 me permitiu reunir condições mais propícias para a minha formação propriamente como um profissional de geografia e, com isso, forjar uma perspectiva teórica que pouco a pouco ganharia seus contornos próprios. Para isso muito contribuíram três experiências vividas em três lugares distintos, a saber: (1) ter ingressado como professor num departamento de Geografia, no caso, na PUC-RJ onde permaneceria até 1987; (2) ter fundado com filósofos, sociólogos, politólogos e historiadores o SOCII – Pesquisadores Associados em Ciências Sociais – e; (3) ter vivenciado uma experiência de forte conteúdo social e de enormes consequências em minha formação teórico-política em Campos dos Goitacazes, município do norte do estado do Rio de Janeiro onde ministrava aulas de Geografia na Faculdade de Filosofia de Campos. Vejamos cada um desses fatos em seu momento-lugar.

A convivência com professores-pesquisadores no departamento de Geografia da PUC-RJ me permitiu um mergulho mais profundo e sistemático no campo da Geografia, o que me permitiu ousar escrever, em 1978, o artigo A Geografia está em Crise. Viva a Geografia, ao qual voltarei mais adiante. A convivência na PUC-RJ me proporcionou a oportunidade de produzir de modo mais sistemático enquanto profissional de Geografia, haja vista estar num departamento de Geografia com toda responsabilidade de formar profissionais no campo. Ali, a convivência com o Prof. Orlando Valverde e com o Professor Ruy Moreira, me levaram à convicção da importância de desenvolvermos uma Geografia Crítica implicada com a busca de um espaço mais generoso, mais igualitário, mais democrático.

No entanto, dessa vivência na PUC-RJ não posso deixar de registrar, pelas implicações que trariam à minha trajetória intelectual, que é o que aqui nesse Memorial cabe destacar, a influência de um aluno, José Augusto Pádua, hoje Doutor em História e responsável por protagonizar no Brasil um novo campo de conhecimento de enorme interesse para a Geografia, qual seja a História Ambiental. Foi esse brilhante aluno que me apresentara uma nova literatura acerca de um campo que hoje chamaríamos Ecologia Política. Isso, com certeza, fortaleceu minhas convicções acerca da importância de sempre considerarmos a inscrição metabólica da sociedade, o que fortalecia certa perspectiva teórica dentro da Geografia, mas com fortes implicações políticas, sociais e geoecológicas, para ficar com os termos de Carl Troll (1899-1975), ou ecogeográficas, para ficarmos com os termos de Jean Tricart (1920-2003). Foi esse aluno, por exemplo, que me apresentou um Josué de Castro que desconhecia, profundamente implicado com a questão ambiental sem deixar de vê-la profundamente implicada com a questão social, do modo próprio como J. de Castro a via sempre mediada pela questão da fome e do subdesenvolvimento, a ponto de afirmar o “subdesenvolvimento: causa primeira da poluição”, título de sua apresentação no Colóquio sobre o Meio durante a Conferência da ONU sobre o Ambiente Humano, em Estocolmo, em junho de 1972. Assim, através de José Augusto Pádua esse aluno-professor, reforçava minhas afinidades com os temas agrário e ambiental, com uma Geografia Crítica preocupada com as relações sociais com a natureza.

A experiência no SOCII – Pesquisadores Associados em Ciências Sociais – onde convivi com cientistas sociais de diferentes formações acadêmicas e de posições teórico-políticas variadas mas que também se reivindicavam como pensamento crítico, me permitiu não só um maior domínio da complexidade do social que nossa formação de geógrafos tende a ignorar com a visão dominante de um homem genérico (“ação antrópica”, “ação humana”, argh!!!!), como também a ver a amplitude do pensamento crítico, mais amplo que o marxismo que abraçava. (5) Entre as minhas atividades no SOCII, merece destaque o fato de, por cerca de 8 anos, ter ministrado um curso de “Leitura de Marx”, inicialmente sob a direção intelectual do sociólogo Michel Misse. Ali, coletivamente lemos desde “As Diferenças entre as filosofias da natureza de Demócrito e Epicuro”, que Marx escrevera ainda muito jovem, até as cartas à Vera Zasulich que Marx escrevera já em 1882. Essas leituras, que não deixaram de passar por O Capital: Contribuição à Crítica da Economia Política e pelo Capítulo Inédito, me levaram à firme convicção do caráter abarcador do capitalismo na conformação do sistema mundo que vivemos e da necessidade de sua superação para podermos pensar uma sociedade mais justa e também ecologicamente responsável, já começava a dizer à época, o que já me colocava numa posição estranha ao marxismo estrutural funcionalista e de forte inspiração na economia política. Minha abertura à diversidade cultural, em grande parte derivada de minhas aulas de Antropologia, mas que, de modo próprio, acompanha a história da geografia como insistiam meus professores na graduação de inspiração hartshorneana – a geografia como estudo de diferenciação de áreas – ou de inspiração lablacheana – com seus gêneros de vida –, além da convivência com múltiplas visões que se reivindicam do campo do pensamento crítico nas Ciências Sociais, me levaram, confesso, a prestar mais atenção ao subtítulo de O Capital - Contribuição à Crítica da Economia Política - do que ao título propriamente dito. Fui formando a convicção, que hoje tenho como segura, de que Karl Marx (1818-1883) foi, na verdade, o primeiro grande antropólogo da sociedade capitalista moderna e industrial ao nos revelar como uma determinada sociedade institui relações sociais e de poder que põem a economia no centro do imaginário e das suas práticas. Daí que O Capital mais que um livro de Economia Política ser uma contribuição à crítica da economia política o que tem sérias implicações epistêmicas e políticas, entre outras, a de que a luta para superar o capitalismo não é uma luta para, simplesmente, instaurar um outro modo de produção, como se fosse a produção que devesse comandar todo processo de instituição social.

Mas antes que essa ideia ganhasse a convicção que hoje tenho a respeito da questão, embora com certeza foi nesse momento que ela começava a fazer sentido para mim, foi a emergência das lutas sociais no Brasil de finais dos anos 1970, que me levaram a buscar e encontrar novos caminhos de investigação científica. Comecei a entender que embora conhecesse razoavelmente bem o que no jargão marxista chamamos “lógica do capital”, eu conhecia muito pouco a lógica dos que resistiam ao capital, se é que cabe essa expressão aqui. E não era qualquer coisa, pois o movimento operário que começava a mostrar sua força no ABCD paulista, vinha acompanhado de movimentos de bairro, de movimentos contra a carestia, de movimentos de mulheres, enfim, de uma série de outros movimentos sociais, como o movimento ecológico, o movimento negro, o movimento indígena, o movimento gay, como inicialmente se afirmaram grupos sociais com outra opções de gênero, e que mereceu uma fina análise em uma tese que viria a ser livro com o belo título “Quando Novos Personagens entram em Cena”, de Eder Sader. (6)

Desde então, percebi que compreender a lógica do capital (7), embora necessária, não era suficiente, o que implicava buscar entender melhor a luta dos grupos/classes sociais que lutam para afirmar o que consideram uma vida digna e justa. Que há lutas contra o capital mais além das lutas de classes, até mesmo “lutas de classes sem classe” como afirmaria o historiador marxista E.P. Thompson com quem cada vez mais me afinava. E também uma aproximação com um sociólogo não-marxista, como Pierre Bourdieu, que afirmara certa vez não gostar de teoria teórica, o que me chamou muito atenção até porque a frase é densa, pois não se trata de não gostar de teoria, mas sim de não gostar daquelas teorias que abandonam o mundo e caminham, no pior sentido que a palavra teoria muitas vezes adquire, qual seja, de se desligar do mundo mundano, do mundo sublunar. Enfim, isso me levou a um interesse direto em estudar as lutas sociais, em termos mais precisos conceitualmente, investigar movimentos e conflitos sociais, temas que, a rigor, não fazem parte da tradição da Geografia. Confesso que ao longo dos anos 1980 isso se constituiu num verdadeiro dilema para mim, enfim, como trabalhar geografia e movimentos sociais? Esse dilema só começou a ser resolvido em finais dos anos 1980, mas tem uma relação direta, e que só mais tarde perceberia, com a experiência vivida em 1976 no município de Campos dos Goitacazes. Revisitemo-la. Mais uma vez, agora em Campos dos Goitacazes, os estudantes tiveram papel decisivo na minha educação. Afinal, foram eles que me envolveram numa experiência que se tornaria decisiva em minha formação. O município de Campos, tradicionalmente produtor de cana de açúcar, é dominado politicamente por uma poderosa e quincentenária oligarquia latifundiária. (8) Pois bem, naquele momento, as oligarquias latifundiárias da cana viviam um novo momento de sua afirmação e, mais uma vez, com um projeto de grande interesse político, como acontecera no período da invasão/conquista colonial, agora se apresentando como protagonista de um novo projeto de interesse nacional, o Proálcool. À época, o país passava por um grave problema de abastecimento de combustíveis em função da dependência das importações de petróleo e que tinha graves implicações no balanço de pagamentos pelo elevado custo de importação de petróleo, agravado pelo primeiro choque do petróleo de 1973. A solução técnica de produzir etanol a partir da biomassa de cana resolvia, em parte, a crise do país e, assim, os latifundiários da cana resolviam seus problemas de acumulação de capital e, mais uma vez, se tornavam heróis (9) de projetos políticos estatais. Essas ligações atávicas patrimonialistas, hoje rebatizadas como parceria público-privada, sempre estiveram presentes em nossa formação social desde as sesmarias (os latifúndios que ainda nos comandam) até as concessões dos espaços das ondas magnéticas de transmissão de rádio e televisão (os latifúndios do ar). Afinal, os “homens de cabedal” foram atraídos para investir no Brasil com o favor dos Reis de Portugal que lhes concederam sesmarias que seriam devolutas caso não conseguissem ocupar o território, objetivo maior do Estado colonial. Assim, os “homens de cabedal”, os filhos de alguém (fi’d’algo), amigos do rei recebiam sesmarias e, caso conseguissem ganhar dinheiro explorando o Brasil na empreitada, afirmavam o interesse do Estado português de conquistar o território. Como se vê as lógicas capitalista e territorialista se complementam. (10) E observemos que, desde os primeiros momentos de nossa formação dependente e colonial que “os donos do poder” (Raimundo Faoro) se forjaram com íntimas relações entre o público e o privado, o nosso estado patrimonialista e cartorial. E não só isso, o fizeram tanto no século XVI, desde 1532, como no século XX a partir de 1974 (Proálcool), sempre com o mais sofisticado desenvolvimento tecnológico de cada época, haja vista não haver, na Europa, no século XVI, engenhos de açúcar vocacionados para exportar para o mercado mundial (já commoditties?), como havia em Campos e em Pernambuco (e também em Cuba e na Ilha de São Domingos, Haiti incluído). Enfim, nos anos 1970 a modernização conservadora se atualiza com a produção de energia a partir de biomassa de cana com o Proálcool. Nada mais moderno, e colonial, do que o latifúndio monocultor de exportação, suas tecnologias modernas e injustiça social com a super-exploração da natureza e do trabalho, inclusive com o renascimento do trabalho escravo. O agrobusiness tem 500 anos!

Como sempre ocorrera com esses projetos de acumulação e conquista territorial não foram poucos os conflitos e não foram poucas as tensões de territorialidades como, mais tarde, eu haveria de nomear essas conflitividades. Meus alunos da disciplina de Geografia Humana no curso de História da Faculdade de Filosofia de Campos, onde eu trabalhava naqueles idos de 1976, vieram me buscar para que eu fizesse um relatório que ajudasse a defesa dos camponeses - agricultores e pescadores – do distrito de Ponta Grossa dos Fidalgos, cujos principais líderes estavam, naquele momento, presos por lutarem contra uma obra que aprofundava o canal de Barra do Furado que comunicava a Lagoa Feia com o mar. O aprofundamento desse canal fazia com que a água da Lagoa Feia vazasse e, assim, diminuía a área da lagoa e ampliava a área disponível para o cultivo de cana de açúcar que se expandia estimulada pelo Proálcool. Os agricultores-pescadores que antes tinham acesso à lagoa nas imediações de suas casas passavam a ter que percorrer distâncias cada vez maiores para acessar seus barcos e poder pescar.

Meus estudos para tal relatório acerca daquela lagoa revelaram, através de fotografias aéreas que, em apenas 8 anos, entre 1968 e 1976, a área da Lagoa Feia diminuíra de 350 Km² para 172 Km², ou seja, a lagoa perdera mais de 50% de sua área. Registre-se que à época vivíamos sob uma ditadura empresarial-militar e que um dos maiores latifundiários da região, o Sr. Alair Ferreira, era também dono da empresa Cobráulica – Companhia Brasileira de Obras Hidráulicas – além de ser Presidente da Arena, partido oficial da ditadura e, ainda, dono dos principais meios de comunicação do município. Ali me vi implicado, pela primeira vez, diretamente num conflito na condição de profissional de Geografia. Enfim, a questão da relação entre geografia e conflito social começava a entrar na minha vida, embora ainda não entrasse em minhas formulações teóricas de Geografia. Aliás, essa desconexão entre estar implicado com a luta social e a teoria geográfica propriamente dita, me acompanharia alguns anos, com se poderá ver mais adiante. Enfim, em Campos me vi entrando na Lagoa, acompanhando agricultores-pescadores, para tentar entender o que se passava e argumentar tecnicamente sobre a situação que, hoje, chamamos conflito socioambiental ou conflito territorial. Confesso, que o que mais me chamou a atenção naquele momento e que já, desde ali, me marcaria do ponto de vista teórico-político foi ver que aqueles camponeses, a partir de outros recursos cognitivos, tinham um refinado conhecimento da dinâmica lagunar. Ali, também, me sentira muito à vontade pelo domínio que eu tinha da dinâmica lagunar em geral por todo o aprendizado que tivera nas pesquisas de Geomorfologia Costeira com o professor Dieter Muehe. Aquela convicção que a dinâmica ecogeográfica ou geoecológica é fundamental para o devir social ganhava ali um conteúdo empírico-concreto com enormes implicações epistêmicas e políticas para mim. Enfim, formei a convicção que há muitas matrizes de racionalidade distintas e, assim, múltiplas epistemes desenvolvidas por diferentes povos/comunidades/etnias/grupos/classes sociais. Aqui se juntavam meus múltiplos encontros (1) com meus professores como Luitgarde Cavalcanti, Dieter Muehe, Waldemar Mendes, Orlando Valverde e Otávio Brandão que, embora muito diferentes entre si, me inspiraram a ser como sou do ponto de vista teórico e político; (2) com meus amigos do SOCII que tanto me deram em termos de compreender a complexidade do social e a abertura teórico-política e, porque não dizer, ideológica, ainda que não abrindo mão do marxismo e (3) com o diálogo de saberes advindo da cultura popular.

O primeiro esboço de afirmação desses princípios enquanto geógrafo se deu com meu artigo A Geografia Está em Crise. Viva a Geografia! apresentado no Encontro Nacional de Geógrafos em Fortaleza, em 1978. Esse artigo e essa participação no encontro da AGB associariam definitivamente minha trajetória intelectual com a AGB, com a Geografia Crítica e com a história recente da Geografia brasileira. Ali já esboçara a ideia que não se pode entender a crise da ciência geográfica ignorando a geografia da crise da sociedade em que ela está inserida. Essa ideia que ali começara a germinar ganharia consistência com minha aproximação com outro intelectual marxista, Cornelius Castoriadis, que fundara o Grupo Socialismo ou Barbárie. Desde então, passei a entender que não basta buscar outros paradigmas para substituir os paradigmas existentes, mas a entender que os paradigmas não caem dos céus. Ao contrário, são instituídos no terreno movediço da história – a geografia – por grupos/classes sociais que os instituem através de processos determinados que, eles mesmos, de alguma forma constituem e por eles são constituídos. Enfim, reforçava-se a tese que as ideias sobre o mundo são ideias do mundo e nascem em geografias determinadas situadas em tempos determinados. O que só reforçava a ideia de estudar cada vez os movimentos sociais. Começo a vislumbrar um possível caminho teórico onde vejo que as lutas sociais e os conflitos são momentos/lugares privilegiados do ponto de vista epistemológico. Afinal, num conflito determinado existem, pelo menos, duas visões de um determinado problema que está sendo posto como questão por aqueles e aquelas diretamente interessados/as. Assim, a contradição deixa de ser uma lógica (dialética?) abstrata e passa a ser entendida como contradição em estado prático e, desse modo, aberta às vicissitudes históricas e geográficas por meio das quais os grupos/classes sociais se forjam. Assim, os grupos/classes sociais não se forjam antes, seja em termos lógicos ou cronológicos, às relações sociais e de poder que contraditoriamente engendram e que os/as engendra. Como diria E. P. Thompson, na expressão luta de classes o termo forte é luta e não classe, cito de memória, pois é no conflito que os lados se conformam, que as identidades se forjam. O velho e bom antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira já afirmara, nos anos 1960, que toda identidade é contrastiva. Enfim, a ideia de uma geografia dos conflitos estava latente e viria a ganhar sentido em finais dos anos 1980.

Não poderia deixar de registrar esse meu primeiro momento de reflexão teórica com relação à Geografia pelo significado do momento de inflexão na geografia brasileira que, por fortuna, me vi diretamente envolvido em 1978, no III Encontro Nacional de Geógrafos da AGB, em Fortaleza. Registre-se que minha presença naquele evento se deu por insistência do Professor Roberto Lobato Correa por minha interpretação gramsciana dos vários artigos que ele havia indicado em sua disciplina sobre teoria e método em Geografia. Entretanto, seu reconhecimento de que o paper final que eu apresentara à sua disciplina e que ele insistira para que eu apresentasse no encontro da AGB não me deixava seguro para o que, no fundo, me preocupava, ou seja, a consistência para a formulação de uma teoria social crítica ao capitalismo. Com todo o respeito que eu tinha, e tenho, pelo Prof. Lobato Correa, levei o texto para um refinamento crítico junto aos meus colegas do Socii. Reitera-se aqui, como se vê, a ambiguidade que me acompanhava entre ser profissional de geografia e um ativista implicado com as lutas sociais anticapitalistas. Todavia, registro que o aval do Prof. Lobato Correa foi decisivo para me indicar que esse caminho era, de algum modo, possível. Ver assistindo minha exposição no III ENG em Fortaleza a figura de meu mestre Orlando Valverde ao lado de Caio Prado Jr. e de Milton Santos foi tão inspirador como conhecer outros geógrafos que buscavam uma geografia crítica com inspiração marxista, como Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Armén Mamigonian e Armando Correia da Silva para não dizer do sopro de entusiasmo trazido pela protagônica participação dos estudantes naquele histórico encontro da AGB de 1978. Por fortuna, o título de meu artigo seria uma boa epígrafe para o que ali se sucedia: A Geografia está em Crise. Viva a Geografia!

Mais uma vez, a AGB se tornaria um verdadeiro território livre para a formação de geógrafos por fora dos controles acadêmicos, território esse que, por exemplo, proporcionou que talentos como Orlando Valverde e Milton Santos, entre outros, se afirmassem junto à comunidade geográfica. Milton Santos, por exemplo, começara a frequentar as assembleias da AGB na condição de professor de ginásio e, por seu talento reconhecido por professores como Manoel Correia de Andrade, Orlando Valverde e Pasquale Petrone, passara a receber convites para continuar participando das reuniões da AGB. Mais tarde, no ano 2000, na condição de Presidente da AGB tive a honra de assistir à última participação do Professor Milton Santos no XII Encontro Nacional de Geógrafos, em Florianópolis, cuja participação, registre-se, se deu em condições limite de seu estado de saúde e por insistência dele. Sua gratidão para com a AGB está registrada não só pelo documento O Papel Ativo da Geografia: Um Manifesto que ali lançaria como também pelo convite que faz em seu artigo na Folha de São Paulo no dia 16/07/2000, dia da abertura do encontro da AGB, para que a sociedade brasileira prestasse a atenção ao que os geógrafos debateriam naquele encontro. Enfim, como se pode ver minha trajetória intelectual teórico-política estaria definitivamente marcada por esse território aberto que contraditoriamente tem sido a AGB. E não se pode dissociar todo esse processo de invenção de um pensamento crítico na Geografia brasileira ao momento de luta contra a ditadura empresarial-militar (1964-1985) que, fechando espaços de participação política, fez com que a sociedade investisse em espaços não abertamente políticos, como a AGB e a SBPC, como fóruns de debate político. Afinal, como a crítica é inerente ao campo científico e filosófico, pelo menos naqueles fóruns era possível pensar criticamente o Brasil e o mundo.

Enfim, desde os finais dos anos 1970 e sobretudo na década de 1980, num contexto de renovação crítica da Geografia e de luta da sociedade brasileira e latino-americana contra ditaduras civil-militares, começo a participar da formulação de uma teoria social crítica a partir da Geografia onde têm um lugar central (1) a dinâmica sociometabólica(11) e (2) a dinâmica contraditória das relações sociais e de poder com seus conflitos e movimentos sociais que vão geografando o mundo.

Minha contribuição junto com intelectuais da antropologia, direito e sociologia implicados com o movimento dos seringueiros na criação das Reservas Extrativistas talvez seja a principal consolidação desses muitos encontros. Identifico esse momento como um aprofundamento do que assinalei no conflito envolvendo camponeses-pescadores em Ponta Grossa dos Fidalgos na Lagoa Feia no município de Campos em 1976. Agora, em finais dos anos 1980, o conflito e o movimento social começam a ganhar estatuto de uma teoria crítica em Geografia de modo explícito e aquela Geografia implicada no sociometabolismo aprendida com O. Valverde e, por sua influência em J. Tricart e Aziz Ab’Saber, se afirma em definitivo e, mais, vinda dos seringais a que tanto se referia Otávio Brandão.

Aquela ambiguidade já assinalada várias vezes entre o cidadão ativista preocupado com a transformação social e o geógrafo sem uma teoria crítica que apontasse na mesma direção começa a se dissipar em finais dos anos 1980. Confesso que não foram muitas as companhias que encontrei na geografia brasileira para isso, posto que, à época, ela estava muito influenciada por uma marxismo estrutural-funcionalista prisioneiro de uma economia política onde a economia era determinante em primeira instância. O espaço chegou mesmo a ser considerado uma instância. Entre as influências mais positivas estão Regina Sader, Ariovaldo Umbelino de Oliveira e, já na época, o jovem Marcelo Lopes de Sousa nos oferecia um dos melhores ensaios já produzidos entre geógrafos brasileiros – Espaciologia, uma objeção - e que tomei a iniciativa de recomendar com ênfase à Revista Terra Livre para que o publicasse. O foucaultiano Claude Raffestin e o marxista italiano Massimo Quaini me serviram de referência na formulação de uma teoria social crítica em Geografia. No plano mais amplo das ciências sociais e da filosofia fui buscar referência em E.P. Thompson, Cornelius Castoriadis e Pierre Bourdieu.

Esse esforço de reflexão teórica teve uma forte inspiração fora da academia por meu envolvimento, sobretudo a partir da segunda metade dos anos 1980, com os grupos/classes sociais a partir (1) dos varadouros, dos igarapés, dos furos e dos paranás da Amazônia, e (2) das chapadas e das veredas dos cerrados a princípio a partir do Norte de Minas Gerais com experiências com técnicos, agrônomos e camponeses com práticas agroecológicas e com a América Latina. Enfim, esses encontros marcariam minhas reflexões teórico-políticas emprestando-lhes um maior rigor não só com relação ao campo ambiental, mas também enquanto geógrafo, sobretudo pela relevância que nela tem a problemática sociometabólica.

Nessa construção de uma teoria social crítica a partir da Geografia, os grupos/classes sociais em situação de subalternização em luta por justiça territorial e ambiental tiveram uma grande influência nessa formulação, sobretudo nas três regiões acima referidas com as quais venho mantendo uma relação intensa, a saber, no Brasil, os Cerrados e a Amazônia, e, ainda, a América Latina. Nesse encontro com essas regiões e essa gente, houve um intenso diálogo com seus intelectuais tanto os da academia como os de fora dela, como Chico Mendes.

EM BUSCA DE UMA TEORIA SOCIAL CRÍTICA A PARTIR DA GEOGRAFIA

1. DESDE A AMAZÔNIA COM SEUS POVOS

Devo à Prof.ª Lia Osório, minha orientadora no Doutorado, uma fina observação que me chamou a atenção para o lugar de enunciação, de certa forma afortunado, de minha relação com a Amazônia. Normalmente o debate acerca da Amazônia é mais um debate sobre a Amazônia e que ignora a perspectiva própria dos amazônidas. A Prof.ª Lia Osório me chamou a atenção que eu dominava o discurso sobre a Amazônia e, por minha vivência com os movimentos sociais da região, eu tinha acesso também à visão dos amazônidas e, assim, eu experimentara essa dupla perspectiva, de dentro e de fora. E entre os de dentro da região ganha destaque minha vivência com os grupos sociais em situação de subalternização em luta para superar essa condição, no caso com os seringueiros.

Essa observação de Lia Osório havia sido densamente experimentada junto com meu Mestre Orlando Valverde com quem participara, em 1991, da Audiência Pública em Laranjal do Jarí em que se debateu o RIMA para construção da estrada AP-157 que ligava Macapá a Laranjal do Jari e que atravessa a Reserva Extrativista do Cajari (AP). Assessorando o CNS – Conselho Nacional de Seringueiros – lá pudemos experimentar as vicissitudes dos conflitos na Amazônia em que a audiência pública se fez com a proteção da Polícia Federal já que na véspera da audiência a principal liderança camponesa e dirigente do CNS, o Sr. Pedro Ramos, sofrera um atentado. Ali pudemos experimentar como a visão dos de fora combinada com a visão dos de dentro era capaz de potencializar a luta em defesa da Amazônia através de seus povos.

Entretanto, foi em minha tese de doutorado defendida junto ao Programa de Pós-graduação em Geografia da UFRJ, em 1998, que de modo mais sistemático expus a relação entre a geografia, conflito e movimentos sociais onde a geografia é declinada em um tempo verbal em movimento como revela o próprio título da tese Geografando nos varadouros do mundo: da territorialidade seringalista (o seringal) à territorialidade seringueira (a reserva extrativista).

Registre-se, aqui, a ruptura do paradigma que separa natureza e sociedade haja vista que a RESEX implica o reconhecimento do notório saber das populações acerca das condições materiais de produção-reprodução da vida. Através das RESEXs se politizava a natureza e a cultura através das relações sociais e de poder na apropriação e controle do espaço, enfim, tensão de territorialidades conforme registra o título da tese. Com isso se ratificava o que havia aprendido com os camponeses-agricultores-pescadores de Ponta Grossa dos Fidalgos, em Campos dos Goitacazes, em 1976, em situação de conflito. Mas aqui uma nova luz se abriu para que eu começasse a superar a ambiguidade entre o ativista e o geógrafo.

Logo depois do assassinato de Chico Mendes, em 22 de dezembro de 1988, fui convocado pelos seringueiros para assessorá-los num trabalho específico para fazer o memorial descritivo de uma área que pretendiam reivindicar como RESEX, no caso para a área que viria a ser a maior RESEX demarcada, a Reserva Extrativista Chico Mendes envolvendo vários municípios tendo Xapuri como centro, numa área de mais de 1 milhão de hectares. Tal trabalho tinha caráter sigiloso para que as oligarquias acreanas não se antecipassem para impedir a reivindicação. Preparei um mosaico de oito imagens de satélite adquiridas junto ao INPE na escala 1:100.000 e sugeri, no que fui acatado, que tal reunião não tivesse somente as lideranças político-sindicais, mas também as figuras que eles reconhecessem como verdadeiros conhecedores da floresta, como os mateiros, por exemplo. Montado o mosaico de imagens para os cerca de 15 participantes da reunião, esclareci onde estava a cidade de Xapuri, o rio Acre, a BR-317 estrada que liga Rio Branco a Xapuri numa imagem de floresta fechada com marcas de desmatamento ao longo da estrada. Num primeiro momento houve estranhamento entre os participantes, haja vista que eles nunca haviam se visto de cima. Aquela perspectiva não era a deles, mas sim daqueles que veem o espaço do alto, de longe, à distância (seria esse o sentido de sensoriamento remoto?). No momento subsequente comecei a observar que eles moviam seus corpos e identificavam cercas manchas sutis de verde que, pouco a pouco, passaram a ser identificadas por eles como sendo suas “colocações”. Aqui a “colocação” do Assis, ali a “colocação” do Duda, acolá a “colocação” do Raimundão, me refiro à “colocação” de alguns seringueiros que estavam na reunião e que viam, além disso, os varadouros e as varações que as interligavam, marcas essas que, confesso, não reconhecia. A partir de um terceiro momento, se é que assim posso me referir, me dei conta de que eu era o que menos conhecia aquela geografia, haja vista os detalhes com que se referiam àquele espaço rigorosamente sob análise para fazer o memorial descritivo, etapa preliminar de um processo jurídico de demarcação de terra. Num quarto momento cognitivo me dei conta, pela primeira vez, que estava ajudando não só a demarcar a terra, mas a grafar a terra, a geografar. Que era possível grafar a terra a partir de outro lugar que não o Estado, conforme a tradição da Geografia por suas relações íntimas com o Estado que nos pariu. Começara a ficar claro para mim a relação entre movimento e conflito social, de um lado, e uma teoria social crítica a partir da Geografia. A Geografia, o espaço geográfico, mais que um substantivo é também verbo. E, junto com o movimento dos seringueiros, começava a vislumbrar que o conceito de território, naturalizado como base do Estado, estava sendo desnaturalizado posto que num mesmo território de um determinado estado haviam múltiplas territorialidades em disputa.

O final dos anos 1980 e sobretudo os anos 1990 consagrariam a perspectiva de uma formulação teórico-política crítica como geógrafo advinda, sobretudo, da aproximação que os movimentos sociais de grupos/classes sociais em situação de subalternização me proporcionaram a partir de uma região periférica de países periféricos de um subcontinente periférico, a Amazônia, que me levariam a aprofundar minhas relações com duas regiões onde pude aprimorar a busca de uma teoria social crítica a partir da Geografia, a saber, os Cerrados e a América Latina. Afinal, a partir do movimento dos seringueiros do Acre ampliei minha relação com outras áreas da Amazônia brasileira, como os Cerrados em seus povos e também com a América Latina, nesse caso a partir dos camponeses de Pando e Beni na Bolívia.

2. EM BUSCA DE UMA TEORIA SOCIAL CRÍTICA DESDE A GEOGRAFIA: A AMÉRICA LATINA

Muito embora minha geração tenha vivido um período histórico com as marcas da Revolução Cubana, das guerrilhas, da Aliança para as Américas, das ditaduras de direita (Brasil 1964, Pinochet 1973, ...) e dos governos nacionalistas revolucionários (Velasco Alvarado, no Peru, p.ex.) e, assim, tivesse ouvido Tarancón, Raíces de América(12), Mercedes Sosa, Victor Jara e outros artistas latino-americanos, foi a partir do movimento dos seringueiros que comecei a adentrar com os próprios pés (e mente) a América Latina. A partir desse lugar contraditoriamente privilegiado, Amazônia, pude viver o clima de emergência de um outro léxico teórico-político que só mais tarde viria ter ideia de sua profundidade. Afinal, foi de Trinidad, no Beni, que partiu em direção a La Paz a Iª Marcha por la Vida, la Dignidad y el Territorio. Mais tarde viria saber que da Amazônia equatoriana partira em direção a Quito outra marcha com a mesma consigna por la Vida, la Dignidad y el Territorio. Foi o que pude aprender de perto tanto assessorando movimentos sociais na Amazônia brasileira e boliviana como também nos preparativos da Aliança dos Povos da Floresta para a CNUMAD, a Rio 92. Ali, esses grupos/classes sociais explicitaram os “outros 500”, como se dizia à época, ao associarem o 1992 a 1492. Enfim, a Amazônia e seu indigenato(13) (Darci Ribeiro) ou campesíndios (Armando Bartra) e seus múltiplos povos/etnias/nacionalidades nos traziam ao debate um tempo ancestral, uma história de larga duração diria F. Braudel. Afinal, o que se debatia na CNUMAD era o destino da humanidade que, acreditava-se, estava ameaçado pelo desmatamento da Amazônia e todo um conjunto de questões que já indicavam a gravidade do tema ambiental. E aqueles grupos/classes sociais reivindicavam um lugar próprio nesse debate pelos conhecimentos que detém derivados de um tempo ancestral de convivência e não só na Amazônia, como o Fórum Paralelo à CNUMAD realizado no Aterro do Flamengo haveria de demonstrar com a presença de movimentos sociais do mundo inteiro. O debate ambiental ganhava uma dimensão para além dos gabinetes burocráticos e da academia.

Para um geógrafo preocupado com uma geografia com centralidade nos processos sociometabólicos e com protagonismo dos grupos/classes sociais em situação de subalternização em busca de um espaço (um mundo) relativamente mais justo e relativamente mais democrático, para me apropriar de expressão consagrada por I. Wallerstein, o contexto não poderia ser mais alvissareiro. E a tese reivindicada por Milton Santos de que o espaço é acumulação desigual de tempos que nos traz a mesma inspiração de Marc Bloch da “contemporaneidade do não coetâneo” se fazia presente com os campesíndios/indigenatos com esses outros tempos falando através desses lugares marginais.

Foi inspirado pelas demandas desses grupos/classes sociais que pude emprestar um sentido político às pesquisas de Azis Ab’ Saber ao correlacioná-las às pesquisas de Darell Posey e William Balée, Ana Roosevelt e Carlos Castaño-Uribe que nos falam da presença humana na região desde 19.500 anos na Formação Cultural Chiribiquete, na atual Amazônia colombiana (Castaño-Uribe e Van der Hammen, 2005)(14) , a 11.200 anos no Sítio de Pedra Pintada, em Monte Alegre, no Pará, (Ana Roosevelt).

Ou seja, na Amazônia há ocupação humana antes mesmo da formação dessa imensa floresta equatorial que se formou de 12000 anos aos nossos dias, o que mereceu a caracterização de “floresta tropical cultural úmida” conferida por Darell Posey. A tese de Chico Mendes - “Não há defesa da floresta sem os povos da floresta” - seria materializada na proposta das RESEXs, haja vista que o notório saber daqueles grupos/classes sociais é que lhes conferia autoridade para pleitear a demarcação de seus territórios. Afinal, ninguém vive tanto tempo numa área sem saber coletar, saber caçar, saber pescar, saber se proteger das intempéries (uma arquitetura), sem saber curar-se (uma medicina), enfim sem saber, permitam-me a ênfase e a repetição necessária do saber diante de tanto olvido, como se no fazer não houvesse, sempre, um saber.

Aquela ideia surgida em 1976 no conflito de Ponta Grossa dos Fidalgos, na Lagoa Feia, no município de Campos ganhava consistência e, mais uma vez, através de um conflito social, esse lugar privilegiado do ponto de vista epistemológico. Afinal, diferentes matrizes de racionalidade, mais uma vez, eram convocadas a um diálogo intercultural de saberes a partir de grupos/classes sociais em busca do que consideram uma vida digna. Enfim, a consigna Pela Vida, Pela Dignidade e Pelo Território nos indicava que um outro léxico teórico-político estava se colocando no horizonte.

Aquela ideia surgida em 1976 no conflito de Ponta Grossa dos Fidalgos, na Lagoa Feia, no município de Campos ganhava consistência e, mais uma vez, através de um conflito social, esse lugar privilegiado do ponto de vista epistemológico. Afinal, diferentes matrizes de racionalidade, mais uma vez, eram convocadas a um diálogo intercultural de saberes a partir de grupos/classes sociais em busca do que consideram uma vida digna. Enfim, a consigna Pela Vida, Pela Dignidade e Pelo Território nos indicava que um outro léxico teórico-político estava se colocando no horizonte.

Essa entrada pela Amazônia Profunda/América Profunda ganharia ainda maiores implicações com a aproximação com todo um campo de investigações como o Pensamento Ambiental Latino-americano, como chamaria Enrique Leff, e a Ecologia Política, onde a investigação científica se faz com fortes implicações com os grupos/classes sociais em luta por uma vida digna (ou buen vivir, ou vida plena, ou suma qamaña, ou sumak kausay ...), expressão que ganha centralidade nesse campo.

Em 1997 tive a oportunidade de, pela primeira vez, experimentar a América Profunda fora da Amazônia brasileira e boliviana a convite de Enrique Leff para participar do Foro de Ajusco, na UNAM na cidade do México, para proferir uma conferência sobre a luta por território do movimento dos seringueiros. Ali fui convidado por um membro do movimento zapatista para visitar a Serra de Lacandona, em Chiapas, para que falasse diretamente aos campesíndios sobre a luta dos seringueiros. Lá pude conhecer a comunidade de Nuevo Paraíso onde ministrei uma palestra sob uma tenda coberta de palha para mais de 40 membros da comunidade, depois de caminhar mais de 10 Km sob a selva subindo e descendo a montanha. Para minha surpresa, nenhum dos campesíndios presentes me indagou, após a minha exposição, sobre a luta dos seringueiros, ao que eu dera tanta ênfase. Só me perguntavam, e com insistência, sobre o preparo da farinha de mandioca que eu expusera com fotos sobre o modo de vida dos seringueiros. E no meio da conversa é que me dei conta de que, para eles, o fato de o trabalho de preparo da farinha de mandioca implicar um trabalho coletivo durante todo o processo que vai do descascar, do ralar, do colocar no forno de lenha para torrar, tudo isso reunindo gente conversando e cantando, como expus, tinha para eles uma importância que, até ali, não era devidamente considerada por mim. Segundo eles, a mandioca produzia comunidade tanto quanto a comunidade produzia mandioca e farinha. Ou seja, havia uma dimensão para além da econômica, na produção de mandioca, ou melhor, na produção da comunidade. Mais uma vez, o diálogo de diferentes matrizes de racionalidade ampliava o conhecimento. Minhas aulas de antropologia com a Profa. Luitgarde, minhas conversas com o Prof. Orlando Valverde a partir de suas conversas com os camponeses de Barbacena, meu diálogo com os agricultores-pescadores de Ponta Grossa dos Fidalgos, ganhavam consistência com esse encontro com os campesíndios da Serra de Lacandona onde cheguei pelas mãos da ecologia política e do pensamento ambiental latino-americano, especialmente pelas mãos de Enrique Leff mas, sobretudo por meu envolvimento com o movimento dos seringueiros e pelas implicações que a Amazônia passara a ter com sua proposta da Aliança dos Povos da Floresta – “Não há defesa da floresta sem os povos da floresta” -, haja vista a tradição colonial de ver a região como natureza e como vazio demográfico. Talvez aqui se possa ver a importância que atribuo ao título de minha tese de doutorado: Geografando nos varadouros do mundo; da territorialidade seringalista (o seringal) à territorialidade seringueira (a reserva extrativista). Enfim, a geografia se torna verbo e o território, conceito até então naturalizado - território como base natural do estado - é desnaturalizado e, assim, esses movimentos nos mostram que há, sempre, uma tríade conceitual território-territorialidade-territorialização, enfim, tensões territoriais.

3. EM BUSCA DE UMA TEORIA SOCIAL CRÍTICA A PARTIR DA GEOGRAFIA - DESDE OS CERRADOS

Desde finais dos anos 1980 passei a ser convidado por jovens agrônomos e técnicos de agronomia que protagonizavam uma ampla luta por uma agricultura alternativa, como se chamava à época, e que mediam forças contra o avanço das grandes monoculturas com amplo uso de agrotóxicos. Quem me abriu esse caminho nos cerrados foi Carlos Eduardo Mazzetto Silva, engenheiro agrônomo que viria, depois, se tornar geógrafo. (15) A princípio não os conhecia pessoalmente e o que nos teria aproximado foi o fato de terem lido meus escritos sobre a problemática ambiental para além de uma perspectiva ecológica, enfim, com minha preocupação com a transformação social necessária para que tenhamos outra relação com a natureza. Nossas afinidades eram muitas, mas talvez a principal fosse a premissa da importância do diálogo entre o saber técnico-científico convencional produzido nas universidades e o conhecimento vernacular de camponeses, indígenas e quilombolas.

A partir desse encontro pude sentir de perto e conhecer por dentro as chapadas e as veredas dos cerrados, a princípio a partir do Norte de Minas Gerais. Concretamente foi a partir desse encontro/diálogo que percebi que, além do conhecimento científico e do conhecimento popular, a arte é uma poderosa fonte de produção de conhecimento. Foi a partir desses encontros que descobri a importância da obra de Graciliano Ramos, em particular Grandes Sertões, Veredas. Ali, pude entender que, no próprio título dessa obra, Graciliano Rosa consagrava as duas grandes unidades da passagem, tal como os povos do cerrado marcam a terra: os “grandes sertões” são onde “o mundo carece de fechos”, pois as chapadas são “Geraes”, terra comum a todos (Geral) e onde não há cercas, onde “a água sorveta feito azeitim entrador”, pois infiltra e, diz-nos Rosa, são uma caixa d’ água; e as “veredas” são os lugares onde se planta, o fundo dos vales. Ali pude entender que o diplomata sensível haveria de fazer com que o saber dos geraizeiros se tornasse universal nos mostrando as múltiplas universalidades possíveis no mundo (pluriversalidades?), já que sua obra haveria de ser traduzida para tantas línguas para tantos lugares e culturas. Afinal, qual seria o interesse de um alemão ler Grande Sertão, veredas não houvesse algo comum com os geraizeiros? Novamente minha professora de Antropologia Luitgarde Cavalcanti e meus mestres Orlando Valverde e Otávio Brandão se mostravam inspiração.

Ali, a partir do Norte de Minas pude me conectar com todo um movimento de agricultura alternativa, de agroecologia e de tecnologia alternativa que estava sendo posto em prática em várias localidades do país e que tinha na FASE e na Rede AS-PTA uma das suas principais redes de apoio. Ali pude colaborar com o CAA-NM, desde finais dos anos 1980, e com o CEDAC já nos inícios dos anos 2000. Toda a pesquisa que desenvolvi acerca dos cerrados na universidade foi feita com um profundo diálogo com esses saberes dos povos dos cerrados e para fortalecer a afirmação desses grupos/classes sociais.

Mais uma vez meus alunos e o movimento social haveriam de aprofundar meus conhecimentos e a firmar a convicção de que o conflito social é um fenômeno privilegiado do ponto de vista epistemológico, pois, no mínimo, nos oferece duas perspectivas diferentes sobre um determinado problema/questão.

Desde 1996 comecei a supervisionar a implantação de um curso de formação de professores de Geografia na região do Médio Araguaia, com base no município de Luciara-MT, na UNEMAT, onde também ministrava disciplinas, como a de Formação Territorial do Brasil. Ali tive a fortuna de poder contar com um indígena, Samuel Karajá, também formado em Direito, para ministrar uma aula magna sobre a Formação Territorial do Brasil desde a perspectiva de um indígena(16) deslocando toda a turma para dentro da sua aldeia. A ideia de conflito ou tensão de territorialidade se mostraria com toda força e, anos depois, ouviria de um doutorando, Emerson Guerra, que “o processo de ordenamento territorial do estado é, ao mesmo tempo, um processo de desordenamento territorial”. Emerson Guerra formulara essa ideia a partir do seu trabalho com povos indígenas e saber/experimentar que o ordenamento territorial do Estado é, do ponto de vista indígena, desordenamento territorial. Quem ouvira Samuel Karajá falando da formação territorial do Brasil não poderia deixar passar sem espanto – primeiro ato de reflexão filosófica – a afirmação de Emerson Guerra.

A região do Médio Araguaia vem sendo alvo de sucessivos avanços/invasões desde os finais dos anos 1950, sobretudo desde a construção de Brasília e das rodovias de acesso à Amazônia, com todo um movimento de antecipação no confisco/grilagem de terras por parte das oligarquias latifundiárias tradicionais do Mato Grosso pela posse de informações privilegiadas e do controle do aparelho de Estado, processo esse movido com muita violência. Esse processo ganha um novo fôlego na segunda metade dos anos 1990 com a nova ofensiva do agrobusiness através de grandes obras de infraestrutura de arranjo espacial (D. Harvey) para o capital.

Na região do Médio Araguaia a obra que se anunciava naquele momento era a Hidrovia do Araguaia para a navegação e transporte, sobretudo de soja e gado. As condições geomorfológicas específicas da região, comandada pelo caráter da ampla planície inundável do rio Araguaia, a segunda maior área continental alagada do planeta com cerca de 2 milhões de hectares, provavelmente traria enormes consequências para os camponeses ribeirinhos e indígenas. Junto com o professor Alexandre Régio da Silva e meus alunos no curso de Geografia fizemos a análise crítica do EIA-RIMA podendo lançar mão dos conhecimentos que os alunos/professores tinham da região já que, em sua quase totalidade, eram filhos de camponeses ribeirinhos e indígenas. O título do documento que produzimos, depois publicado pela Revista Terra Livre da AGB, dá conta das tensões de territorialidades em curso na região – “Navegar é preciso, ... viver não é preciso: estudo sobre o Projeto de Perenização da Hidrovia dos Rios das Mortes, Araguaia e Tocantins” (Terra Livre, 15, ano 2000). O título do estudo/artigo dialogava criticamente com a apropriação que as elites locais faziam em defesa do projeto se apropriando de um verso do poeta Fernando Pessoa que diz que “Navegar é preciso”, conforme panfleto que circulava na região. Depois de analisarmos o EIA-RIMA e revisitarmos Fernando Pessoa vimos a sutileza do poeta que nos ensinava que navegar é coisa do mundo da precisão, do mundo das técnicas – “Navegar é preciso”. Já o viver não se reduz às técnicas, o viver não é do mundo da precisão, daí Pessoa nos dizer: “Viver não é preciso”. Ciência, conflito/movimento social e arte voltavam a se encontrar.

Durante esse trabalho junto com alunos do Médio Araguaia muito aprendi com os saberes dessas populações, particularmente com os retireiros, grupo social que vem se constituindo a partir da luta para afirmar a posse comum dessas imensas áreas alagadas da planície do rio Araguaia. Retireiro é um nome que deriva de retiro, pequeno apartado que os vaqueiros destinam para tratar do gado quando precisa de algum cuidado, uma vacina, um curativo, um parto. Na região, é comum que esses vaqueiros trabalhem para fazendeiros e recebam a “quarta”, ou seja, de cada quatro reses a mais do rebanho que cuidam num tempo determinado uma rês é destinada à paga do vaqueiro pelo fazendeiro. Não possuindo terras, os vaqueiros costumam criar seu pequeno rebanho à solta nas terras alagadas do Araguaia enquanto uso comum das terras/águas. Num momento como aquele em que vivíamos na segunda metade dos anos 1990, em que se anunciavam grandes obras que davam acesso àquelas terras, a especulação sobre elas se exacerbava. Eis uma conclusão a que chegamos e que deu origem à luta dos vaqueiros/retireiros em defesa das terras comuns, inicialmente com a proposta de uma RESEX.

Não é difícil ver como minha presença nos Cerrados do Médio Araguaia se fazia também com a inspiração amazônica dos seringueiros. Assim, certas práticas sociais que, a princípio, parecem ser locais se mostram passíveis de serem generalizadas e, nesses casos, o papel mediador dos intelectuais se mostra importante. Essa luta desencadeada por esses grupos/classes sociais na região do Araguaia seria responsável mais tarde pela maior arrecadação de terras por parte do Serviço de Patrimônio da União, ou seja, o SPU reivindica como terra pública uma área de um milhão e setecentos mil hectares, em suma, praticamente toda a área alagada do rio Araguaia!

Registre-se, ainda, o trabalho que deu origem à demanda por uma UC, inicialmente uma RESEX, com os laudos biológico e socioeconômico necessários para a compreensão da territorialidade e a definição dos limites territoriais, nos proporcionou um intenso diálogo com os saberes/fazeres daqueles grupos/classes sociais. Nessas andanças pelos cerrados e pelos varjões, como os retireiros chamam as áreas sazonalmente alagadas do Araguaia, não era difícil nos ver acompanhados pelos Manoelzões locais, como Rubem Taverny um desses vaqueiros/retireiros.

Todo esse mergulho nas chapadas e veredas dos cerrados me valeria um convite para que assessorasse a Articulação dos Povos dos Cerrados que, a partir de inícios dos anos 2000, várias entidades camponesas, quilombolas, indígenas, de pescadores e de técnicos de agronomia e agrônomos preocupados com a agroecologia passaram a conformar em defesa dos cerrados e seus povos. Dezenas de viagens e reuniões pelos cerrados de todos os estados dominados por essa formação biogeográfica foram realizadas onde pude aprender com não menos de 50/60 lideranças comunitárias por vez que traziam dos fundos das veredas ou das chapadas um enorme acervo de conhecimentos que se constituía num importante suporte para a defesa de seus territórios. A tese de Chico Mendes de que “não há defesa da floresta sem os povos da floresta” se generalizava sendo amplamente recriada como “Não há defesa dos cerrados sem os povos dos cerrados”. Ponta Grossa dos Fidalgos se mostrava um fio condutor e o Brasil dos seringais, dos canaviais, dos cacauais de Otávio Brandão energia também dos Cerrados.

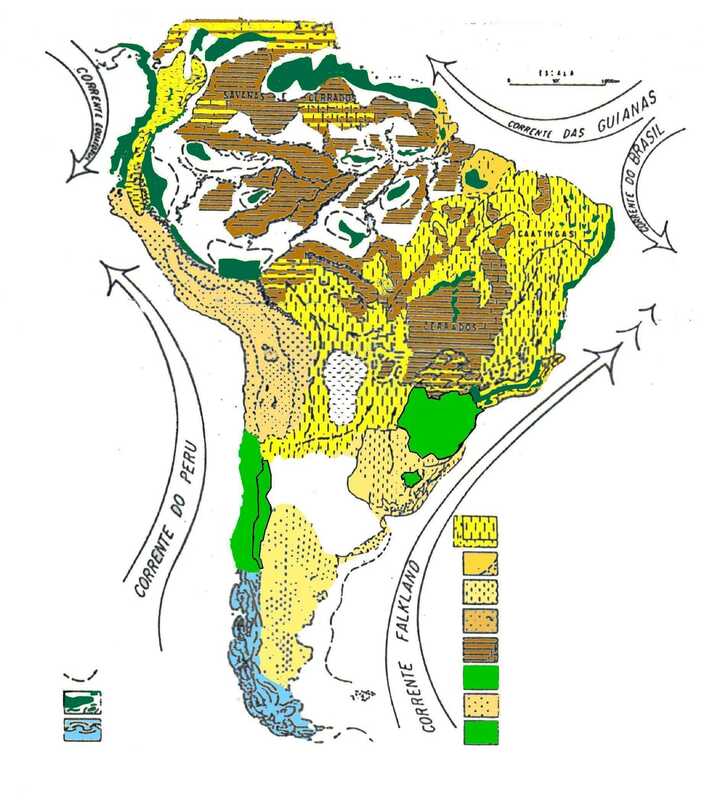

Do ponto de vista propriamente científico talvez seja relevante destacar a tese que emanou desse encontro de saberes, a saber, que os cerrados não correspondem somente à área de aproximadamente 22% do território brasileiro, como a ciência convencional vem salientando. O mapa de Aziz Ab’Saber reproduzido acima nos faz ver que a maior parte do território hoje ocupado pelo Brasil era dominada pelos cerrados, inclusive grande parte da Amazônia, há 12.000 anos antes do presente. Desde o Holoceno, quando as condições macroclimáticas do planeta passaram a conformar o período atual, que as formações florestais começam a ampliar sua área, como a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica e a Mata de Araucária. Nessa expansão das formações florestais sobre áreas de cerrados se conformam ecótonos, áreas de tensão ecológica, que abrangem entre 12% a 14 % do território brasileiro, o que nos mostra que à core-area dos cerrados devemos acrescentar de 12% a 14% de áreas de tensão, o que implica dizer que essa formação biogeográfica estaria presente em cerca de 34% a 36% do território brasileiro. O domínio biogeográfico dos cerrados é o único que mantém contato com as três grandes formações biográficas florestais do país, e ainda com a Caatinga. Entre essas áreas de tensão ecológica se incluem não só as duas maiores áreas continentais sazonalmente alagadas do planeta – O Pantanal e o Araguaia – como também duas áreas de altíssima complexidade ecológica como o são a Zona dos Cocais e o próprio Pantanal. E, mais, pela complexidade implicada nessas áreas de tensão ecológica, o conhecimento de detalhe, o conhecimento local, é imprescindível e essa é, talvez, a principal virtude do conhecimento camponês e dos povos que ocupam ancestralmente esses espaços. Sendo, assim, para a compreensão e conhecimento dessas áreas esses povos, com seus saberes/fazeres, são imprescindíveis.

Como se pode ver, uma teoria social crítica a partir da Geografia vai sendo forjada a partir dos conflitos e dos movimentos sociais.

QUANDO A MEMÓRIA ATUA, É ATUAL

Dois outros encontros ocorridos nos anos 2000 vieram dar os contornos atuais dessa trajetória até aqui memorializada que, em termos acadêmicos, estou chamando de construção de uma teoria social crítica desde a Geografia: 1º: o encontro com o pensamento decolonial que se inscreve como parte do rico acervo do pensamento crítico latino-americano e; 2º: o encontro com a Comissão Pastoral da Terra. Comecemos pelo encontro com a CPT até porque eles se encontrarão mais adiante, como veremos.

Minha trajetória pessoal se encontra com a da CPT em 2003 embora a criação dessa pastoral, em 1976, tenha se dado em função da intensificação dos conflitos por terra na Amazônia brasileira. Não deixa de ser uma fortuna esse encontro não pelas implicações religiosas que envolvem a CPT, mas por seu compromisso com a luta pela terra junto com os grupos/classes sociais. A CPT tem presença em todos os estados brasileiros e desde 1985 reúne o que, hoje, pode ser considerado o maior acervo de dados sobre conflitos por terra no país, com mais de 30.000 conflitos registrados. Em 2003 fui convidado para contribuir na análise dos dados consolidados dos conflitos para o Caderno de Conflitos no Campo publicação anual da CPT. Desde então, o conflito, conceito que já vinha marcando minha construção teórica, passa a ganhar cada vez maior destaque, como já registrado nesse Memorial em várias passagens anteriores. Insisto que esse encontro tenha sido uma verdadeira fortuna, pois dificilmente um pesquisador isoladamente conseguiria tanta informação qualificada sobre conflito por terra, inclusive por tudo que está implicado sociometabolicamente nesse conceito (Terra(17) -Água(18) -Ar(19) -Sol(20) -Vida(21) ). Desde então, vimos observando, como está registrado em nossas análises anuais do Caderno de Conflitos no Campo, o movimento contraditório desigual e combinado da geografia da sociedade brasileira, cuja melhor expressão é o próprio conflito, enquanto contradição social em estado prático, ou seja, enquanto dialética aberta. O conflito que havia sido experimentado desde Ponta Grossa dos Fidalgos e pelos retireiros do Araguaia passando pelos seringueiros do Acre e da Bolívia ganhava aqui, na relação com a CPT e seu enorme acervo, um caráter mais amplo passível de apreender o movimento contraditório da geografia da sociedade brasileira e como a geografia vai sendo marcada, ou melhor, como a sociedade vai se geografizando em sua inscrição metabólica para significar/fazer-produzir-reproduzir a vida.

Esse encontro com a CPT potencializou o aprofundamento de minhas relações com o pensamento crítico latino-americano a partir de minha aproximação com a América Profunda pela Amazônia boliviana com os camponeses/gomeros, em inícios dos anos 1990, com os campesíndios maias da Serra de Lacandona, em 1997. Essa aproximação com os movimentos sociais se enriqueceu com as leituras e aprendizados com as novas vertentes da rica tradição do pensamento crítico latino-americano, como o pensamento ambiental, desde finais dos anos 1980, com os Seminários Universidade e Meio Ambiente, liderados intelectualmente por Enrique Leff, e que se reforçara com minha participação no Foro de Ajusco, em 1997, realizado na cidade do México. Essa potencialização a que me referi acima foi possível a partir de 2001 quando, em Guadalajara, participo da Conferência do Conselho Latino-americano de Ciências Sociais e, pela primeira vez, entro em contato com o que viria ser caracterizado como pensamento decolonial. A leitura do livro “A Colonialidade do Saber: eurocentrismo e ciências sociais”(22) coordenado pelo sociólogo venezuelano Edgardo Lander me aproximaria dessa vertente que começava a ganhar visibilidade. Foi interessante me ver, logo depois, sendo convidado a participar de um GT de CLACSO sobre Economia Internacional que, logo depois, seria rebatizado como GT Hegemonias e Emancipações sob a coordenação de Ana Ester Ceceña. Não deixa de ser curioso o fato de minha relação com os cientistas sociais estrito senso novamente implicar um deslocamento da ênfase econômica, que tanto marca certo pensamento de crítico de esquerda, para uma maior atenção à dinâmica contraditória das relações sociais e de poder, acompanhando mais de perto os grupos/classes sociais em movimento. Como destaquei antes quando de meus cursos de Leitura de Marx, no SOCII, foram me levando para a compreensão mais ampla da “lógica do capital” levando mais a sério a tese de Marx que, sendo o capital uma relação social e, mais, uma relação social contraditória e histórico-geograficamente situada é sua dialética aberta pelos próprios interessados que deve ser observada e não as leis da dialética já dadas, seja por Hegel ou por qualquer outro “filósofo dialético”.

O encontro com o pensamento decolonial me levaria a apurar de modo mais sistemático o que agora estou chamando de construção de uma teoria social crítica a partir da Geografia com a ideia de pensar a geograficidade do social, aliás, título de um artigo publicado por CLACSO a partir de um convite que me foi feito por Atílio Borón para que explicitasse uma leitura geográfica do social, ele que me ouvira num seminário sobre o pensamento de Milton Santos realizado em Salvador, Bahia, quando nos conhecemos.